下载和使用刷赞软件都存在病毒安全隐患吗?这一问题随着社交媒体的深度渗透,已成为无数用户心中的隐忧。在流量至上的网络生态中,点赞数、粉丝量逐渐异化为衡量价值的标尺,刷赞软件应运而生,承诺“一键涨粉”“快速提升数据”。然而,这些看似便捷的工具背后,潜藏着不容忽视的病毒安全风险,轻则导致个人信息泄露,重则引发财产损失,甚至沦为网络犯罪的“帮凶”。刷赞软件的安全隐患并非危言耸听,而是技术漏洞、利益驱动与用户心理共同作用下的必然结果,其危害远超多数人的认知。

刷赞软件:需求催生的灰色产业链

刷赞软件的流行,本质上是社交媒体“数据焦虑”的产物。无论是求职者希望打造“完美人设”,商家追求“爆款”效应,还是网红维持“流量神话”,都催生了通过非正常手段提升数据的需求。据行业不完全统计,国内刷赞软件市场规模已达数亿元,开发者通过“免费试用+付费解锁”模式盈利,而用户只需支付几元到数百元不等,即可获得数千点赞或粉丝。但这类软件的开发往往游走在法律与道德的边缘,为降低成本,开发者多采用非正规渠道获取代码,甚至直接植入恶意程序,形成“刷赞-病毒-牟利”的灰色链条。

病毒传播:刷赞软件的“隐形陷阱”

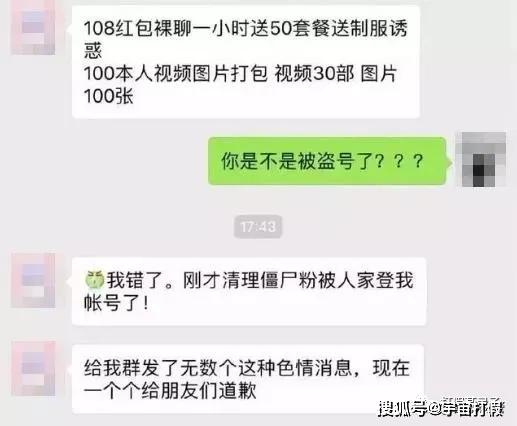

刷赞软件的病毒传播机制复杂且隐蔽,主要通过三种途径入侵用户设备。其一,捆绑恶意插件。多数刷赞软件以“破解版”“绿色版”为诱饵,安装时强制捆绑下载看似无关的“加速工具”“清理软件”,实则为木马程序提供“入口”。这些插件一旦运行,便会悄悄修改系统注册表,开机自启并后台监控用户操作。其二,伪装正常功能。部分软件表面提供刷赞服务,实际在用户授权“读取设备信息”“访问通讯录”等权限后,利用系统漏洞窃取账号密码。例如,某款热门刷赞软件曾被发现,在用户完成“刷单任务”后,自动将通讯录数据上传至服务器,用于精准诈骗。其三,利用网络协议漏洞。一些刷赞软件通过伪造HTTP请求,模拟用户点赞行为,过程中未对传输数据加密,导致用户IP、设备ID等敏感信息被中间人攻击截获,成为黑客攻击的跳板。

安全隐患:从数据泄露到财产损失的连锁反应

刷赞软件引发的病毒安全隐患,绝非“杀毒软件能解决”的简单问题,其危害具有连锁性和长期性。最直接的是个人信息泄露。病毒会窃取用户的社交媒体账号、手机号、身份证号,甚至人脸识别信息,这些数据在暗网中被打包出售,用于电信诈骗、身份盗用等犯罪活动。2022年,某地警方破获的一起案件中,犯罪团伙正是通过利用刷赞软件窃取的用户信息,精准实施“冒充客服退款”诈骗,涉案金额超千万元。其次,设备安全防线被瓦解。部分刷赞软件的病毒会植入“挖矿程序”,占用CPU资源进行虚拟货币挖矿,导致手机卡顿、发热,甚至硬件损坏;更有甚者,病毒会开启“远程控制”功能,将用户设备变为“肉鸡”,参与DDoS攻击或传播恶意软件,进一步扩大危害。此外,财产损失风险不容忽视。若用户支付刷赞费用时使用了绑定银行卡的账户,病毒可能通过键盘记录、支付接口劫持等方式盗刷资金;部分软件甚至以“提现失败”“需解冻费”为由诱导二次付费,实为新型诈骗手段。

用户心理:侥幸心理背后的认知盲区

明知刷赞软件存在风险,为何仍有大量用户前赴后继?这背后是复杂心理与认知偏差的驱动。其一,“数据至上”的功利心态。在“流量=价值”的畸形评价体系下,部分用户将刷赞视为“捷径”,认为“只要数据好看,没人会关注过程”。其二,“侥幸心理”作祟。不少用户认为“小软件不会有大问题”,或依赖手机自带的杀毒软件,却不知多数刷赞病毒的代码经过“免杀处理”,常规安全软件难以检测。其三,信息不对称。多数用户对病毒传播方式、技术原理缺乏了解,难以识别“免费试用”“限时优惠”等宣传背后的陷阱,甚至将“软件闪退”“卡顿”归咎于“手机配置差”,而非病毒感染。这种认知盲区,让刷赞软件的安全隐患有了生存土壤。

破局之道:从个人防护到生态共治

防范刷赞软件的病毒安全隐患,需个人、平台与技术三方合力,构建多层次防护网。对用户而言,树立正确价值观是根本。社交媒体的核心价值在于内容与互动,而非虚假数据,应通过优质内容积累真实流量,而非依赖刷赞软件“饮鸩止渴”。同时,需提升安全意识:不下载来源不明的APK文件,优先选择官方应用商店;安装正规安全软件,开启实时防护功能;谨慎授予应用权限,对“非必要权限”坚决拒绝。对平台而言,需强化技术监管与内容治理。通过大数据分析识别异常数据行为(如短时间内点赞量激增、粉丝增长异常),对违规账号进行限流或封禁;建立用户信用体系,将刷赞行为纳入信用评估,提高违规成本。对技术企业而言,应提升病毒检测与防御能力。利用AI算法分析刷赞软件的行为特征,建立恶意代码库;通过沙箱技术模拟运行未知软件,提前识别潜在风险;加强用户安全教育,通过弹窗提醒、安全报告等方式普及病毒危害知识。

刷赞软件的病毒安全隐患,本质是网络时代“效率与安全”矛盾的缩影。当用户为追求“速成”而忽视风险时,便可能沦为病毒与犯罪的“猎物”。真正的“流量密码”从来不是虚假的数据,而是对规则的尊重、对安全的敬畏,以及对优质内容的坚守。唯有摆脱“数据焦虑”,构建健康、安全的网络生态,才能让社交媒体回归连接人与人的本质,而非滋生风险的温床。