在社交媒体深度渗透日常生活的当下,点赞已成为衡量内容影响力、用户社交价值的核心指标之一。这种“数字认同”的直接体现,催生了刷赞软件的野蛮生长——从个人用户到商业账号,从普通帖子到短视频内容,刷赞软件几乎渗透到社交媒体的每一个角落。刷赞软件的流行火爆,本质上是社交媒体生态中流量逻辑、用户心理与商业需求交织作用的结果,其背后折射出的是数字时代社交价值异化与真实互动缺失的深层矛盾。

用户心理:对“数字认同”的即时渴求与社交资本焦虑

社交媒体的本质是“连接”,而点赞则是连接中最轻量、最直接的反馈机制。对普通用户而言,一条动态获得多少点赞,不仅是对内容质量的评判,更是个人魅力、社交地位的“数字勋章”。心理学中的“社会认同理论”指出,个体会通过他人评价来确认自我价值,点赞数越高,用户越容易获得“被认可”的心理满足。这种满足感具有即时性——传统社交中需要长时间积累的“好感”,在点赞世界里只需几秒钟就能通过数字量化呈现。

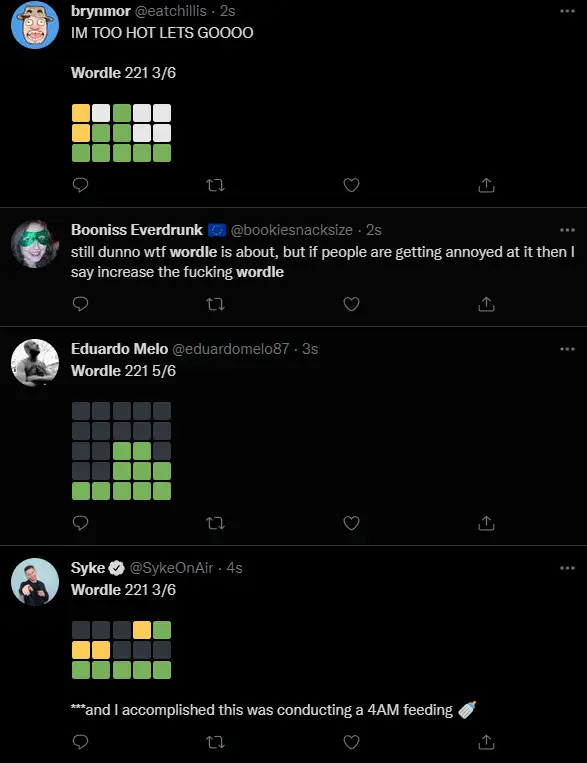

刷赞软件恰好迎合了这种“即时满足”需求。当用户发布的照片、文案或视频因流量不足而无人问津时,刷赞软件能在短时间内“制造”成百上千的点赞,迅速填补用户的心理空缺。尤其对青少年群体而言,社交媒体是自我表达的重要场域,点赞数直接影响其自信心与社交归属感。有调查显示,超过60%的青少年承认会因“点赞数太少”而删除动态,这种“社交资本焦虑”使得刷赞软件成为他们维护“数字形象”的“捷径”。

平台算法:流量逻辑下的“数据竞赛”与生存压力

社交媒体平台的算法推荐机制,是刷赞软件流行的“隐形推手”。当前主流平台普遍采用“互动优先”的流量分配逻辑——内容获得的点赞、评论、转发量越高,算法就越倾向于将其推送给更多用户,形成“流量滚雪球”效应。这意味着,点赞数不仅是“面子工程”,更是决定内容曝光度的“硬通货”。

对内容创作者而言,无论是自媒体博主、商家还是普通用户,都深陷“算法依赖症”。一条动态若在初始阶段无法获得足够点赞,就可能被算法判定为“低质量内容”,从而失去后续曝光机会。这种“马太效应”导致平台内卷加剧:头部账号通过刷赞巩固流量优势,尾部账号则被迫通过刷赞“破圈”,甚至形成“不刷赞就出局”的恶性循环。平台算法对“高互动”的过度推崇,本质上将用户推向了“数据竞赛”的赛道,而刷赞软件则成为这场竞赛中最具性价比的“作弊工具”。

商业驱动:数据变现需求与虚假繁荣的产业链

刷赞软件的火爆,更与社交媒体的商业化深度绑定。当点赞数转化为实实在在的商业价值时,刷赞便从个人行为演变为产业现象。对品牌商家而言,高点赞量意味着更高的“用户信任度”——消费者往往会通过点赞数判断产品口碑,点赞数越高,购买转化率可能越高。这种“数据即信任”的逻辑,催生了商家批量刷赞的需求:一条推广视频的点赞数从几百涨到几万,广告报价可能翻数倍,刷赞成本却远低于真实的流量采买。

对MCN机构和个人博主而言,粉丝量与点赞数是衡量“商业价值”的核心指标。平台广告合作、品牌植入、电商带货等变现方式,均对账号数据有明确门槛。例如,某短视频平台要求“10万赞以上”才能开通商品橱窗,某社交平台规定“平均赞过千”才能参与广告分成。这些硬性指标使得刷赞成为“刚需”——机构通过软件批量操作,快速将账号数据“养”到达标水平,再通过商业合作赚取差价。一条完整的刷赞产业链由此形成:软件开发者提供技术支持,数据供应商提供“真人点赞”或“机器点赞”,商家与博主负责消费需求,形成“产供销”闭环。

技术迭代:从“人工刷赞”到“AI模拟”的隐蔽化升级

刷赞软件的流行,离不开技术进步的支撑。早期刷赞依赖人工“水军”,通过大量虚拟账号手动点赞,成本高、效率低且易被平台识别。随着AI技术的发展,刷赞软件已进入“智能模拟”阶段:通过分析真实用户的点赞习惯(如点赞时间、频率、地域分布),AI能模拟出“真人化”的点赞行为,甚至能结合内容类型匹配不同标签的用户(如美妆内容匹配女性用户、科技内容匹配男性用户),让平台难以通过数据模型识别异常。

此外,部分刷赞软件还衍生出“套餐服务”:用户可选择“基础赞”(普通机器点赞)、“高质赞”(真人账号点赞)、“互动赞”(点赞+评论+转发组合),甚至能定向投放给特定人群(如某城市、某年龄段用户)。这种“定制化服务”不仅降低了使用门槛,还让刷赞行为更具隐蔽性——普通用户很难区分高质赞与真实用户互动,平台的风控系统也面临“误伤真实用户”与“漏放虚假数据”的两难困境。

挑战与反思:数据泡沫下的真实社交危机

尽管刷赞软件满足了流量、商业与心理的多重需求,但其泛滥也带来了严重的社会问题。对平台而言,虚假点赞破坏了算法的公平性,优质内容可能因“数据造假”被埋没,用户对平台的信任度持续下降。对用户而言,长期依赖刷赞会导致“数字形象”与真实自我割裂,形成“点赞依赖症”——当虚拟数据成为唯一价值标尺,真实的社交互动能力反而会退化。

更值得警惕的是,刷赞软件已涉嫌违反《网络安全法》《互联网信息服务管理办法》等法规。2023年,某平台就曾因“纵容刷赞刷量”被处以千万级罚款,可见监管部门对数据造假的“零容忍”态度。未来,随着区块链、大数据风控技术的应用,平台对刷赞行为的打击将更加精准,刷赞软件的生存空间或将进一步压缩。

刷赞软件的流行火爆,本质上是社交媒体生态中“流量至上”逻辑的必然产物——当点赞数被异化为衡量一切的标准,当真实互动让位于数字游戏,用户便会在焦虑与逐利中主动拥抱“捷径”。但真正的社交价值,从来不在冰冷的数字里,而在每一次真诚的共鸣与连接中。或许,只有当平台、用户与社会共同回归“内容为王、真实为本”的初心,才能破解刷赞软件背后的生态困境。