在抖音生态中,一个值得深思的现象逐渐浮现:许多内容发布者在获得初始点赞后,往往会紧接着启动刷单操作。这一看似矛盾的行为组合,实则暗藏流量逻辑、商业焦虑与平台规则的多重博弈。为什么在抖音点赞后紧接着会进行刷单操作?这并非简单的数据造假,而是内容创作者、平台算法与商业需求三方角力下的必然产物,其背后折射出的是短视频流量分配机制的深层逻辑与内容生态的现实困境。

算法对“互动深度”的苛刻要求,是点赞后刷单的核心驱动力。 抖音的推荐算法本质上是“数据反馈驱动型”的,内容发布后首先进入初始流量池,系统会根据完播率、点赞率、评论率、转发率等核心指标,判断其是否具备进入更大流量池的潜力。其中,点赞作为最基础的互动行为,仅代表用户对内容的“初步认可”,但算法更关注的是“互动深度”——即用户是否愿意付出额外成本参与内容传播。当一条视频获得少量点赞后,若缺乏评论、转发等高权重互动,算法会判定其“互动深度不足”,从而停止推荐。此时,创作者通过刷单操作模拟真实用户的评论、转发行为,实质是在向算法传递“内容具备高传播价值”的信号,弥补自然互动的不足,推动流量池的阶梯式放大。这种“点赞+刷单”的组合拳,本质是对算法规则的“精准适配”,通过人为补足数据短板,撬动平台的流量杠杆。

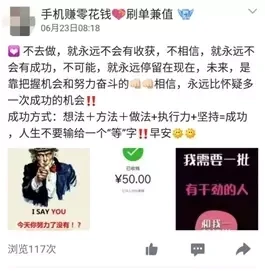

商业变现的迫切需求,让点赞后刷单成为“流量焦虑”的解药。 抖音作为内容商业化的重要阵地,流量直接关联创作者的收益分成、广告报价与带货转化。对于中小创作者而言,自然流量增长周期长、不确定性高,而“点赞-刷单-流量爆”的路径,被视为快速突破流量瓶颈的“捷径”。尤其在电商带货场景中,视频的点赞量、评论量直接影响用户的信任度与购买转化率——一条仅有百赞的视频远不如万赞视频更具“种草力”。因此,创作者在获得初始点赞后,往往会通过刷单快速将数据“做漂亮”,形成“高互动=优质内容=值得购买”的用户认知,从而推动商业转化。这种操作的背后,是流量经济下“数据崇拜”的盛行:在信息过载的时代,用户更易被高数据内容吸引,创作者则不得不通过刷单迎合这种认知偏差,以商业目标倒逼数据造假。

平台监管的滞后性与识别成本,为点赞后刷单提供了生存空间。 尽管抖音明令禁止刷单行为,并开发了风控系统识别异常数据,但刷单产业链的技术迭代始终快于平台监管。当前刷单操作已从早期的机器批量点赞,进化为“真人模拟+小号矩阵”的精细化模式:通过兼职平台招募真实用户,按照“点赞-评论-关注-转发”的完整流程进行互动,数据行为与真实用户高度相似,大幅增加识别难度。此外,点赞后刷单具有“隐蔽性”——并非所有视频都存在刷单,而是集中在有明确商业诉求的内容中,平台难以通过全量数据筛查精准定位。这种“猫鼠游戏”使得部分创作者心存侥幸,在点赞后铤而走险启动刷单,试图在平台监管的“缝隙”中实现流量跃迁。

用户行为的异化与内容生态的内卷,进一步加剧了点赞后刷单的泛滥。 当刷单成为行业潜规则,会形成“劣币驱逐良币”的恶性循环:自然运营的优质内容因数据增长缓慢被淹没,而刷单包装的平庸内容却能获得流量倾斜,迫使更多创作者加入刷单行列。这种内卷导致内容创作重心从“价值输出”转向“数据迎合”,创作者将大量精力耗费在如何优化刷单策略而非内容本身,最终损害的是整个生态的健康度。更值得警惕的是,用户长期接触刷单数据堆砌的内容,会逐渐对平台信任度下降,形成“数据疲劳”,反而对真实优质内容失去关注,这种“信任透支”对抖音的长期发展无疑是致命的。

点赞后刷单操作的本质,是流量经济下“数据崇拜”的畸形产物,它短期内可能为商家带来流量红利,却长期侵蚀平台生态的健康根基。随着算法识别技术的升级和监管力度的加强,这种“捷径”终将失去生存空间。对于创作者而言,回归内容本质、深耕垂直领域、构建真实用户连接,才是应对流量焦虑的根本之道;对于平台而言,优化流量分配机制、降低商业数据权重、强化内容价值导向,才能重建健康的内容生态。唯有打破“点赞-刷单-流量”的恶性循环,抖音才能真正实现“记录美好生活”的初心,让优质内容在阳光下自然生长。