在淘宝双11期间,刷点赞行为的普遍性已成为电商生态中一个不容忽视的现象。从直播间里动辄数十万的点赞数,到商品详情页下方“点赞过万”的标识,再到用户主动参与的“点赞领券”活动,点赞数据仿佛成了衡量商品热度与平台流量的“硬通货”。这种看似简单的互动行为,实则折射出平台算法逻辑、商家营销策略与消费者心理需求的深层共振,是多方力量在特定商业节点共同作用的结果。

刷点赞行为的普遍性,首先源于淘宝双11期间极端的流量竞争逻辑。作为全球最大的购物狂欢节,双11期间淘宝平台涌入的流量呈指数级增长,但平台的流量分发机制并非“平均主义”,而是依赖算法对商品进行“优胜劣汰”。在这一机制下,点赞数、收藏量、加购数等互动数据成为算法判断商品“受欢迎程度”的核心指标——高点赞商品更容易获得首页推荐、搜索加权等流量倾斜。对于商家而言,双11是全年业绩的“生死线”,能否在短时间内积累足够多的初始互动数据,直接决定了商品能否进入流量池的“第一梯队”。因此,刷点赞成为商家低成本撬动算法的“捷径”:通过人为制造高点赞数据,向平台传递“该商品受用户欢迎”的信号,从而获得更多自然流量,形成“数据引流→销量提升→更多流量”的正向循环。这种算法驱动的“数据竞赛”,使得刷点赞从个别商家的“小动作”演变为行业的“潜规则”。

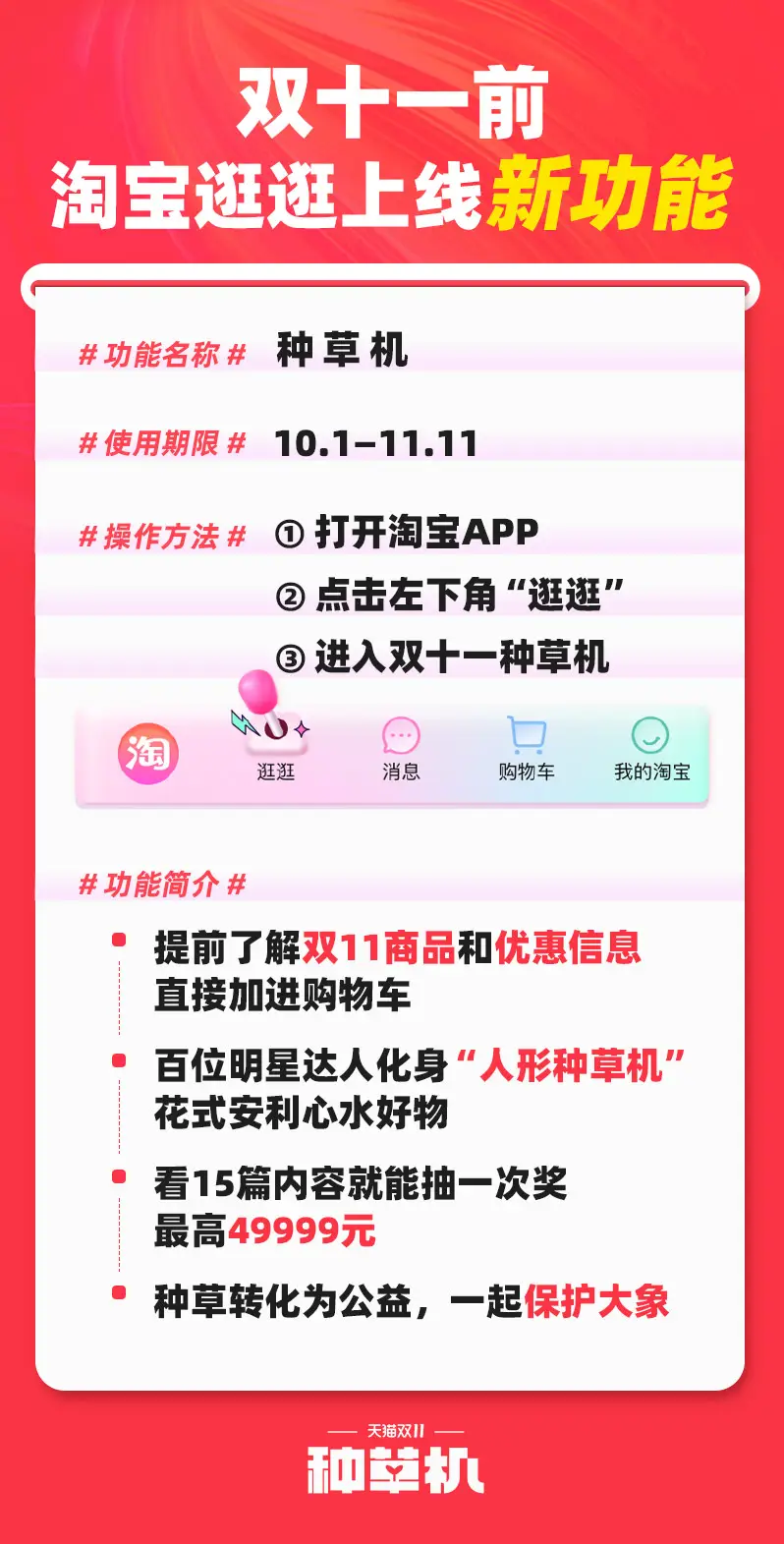

平台自身的规则设计也在无形中助推了刷点赞行为的普遍化。淘宝双11期间,为了提升用户活跃度与参与感,平台会推出大量与点赞挂钩的营销活动,如“点赞解锁隐藏优惠”“点赞助力主播上热门”等。这些活动将点赞行为与用户的直接利益绑定,诱导用户主动参与点赞互动——无论是真实点赞还是“任务式”点赞,都能为平台带来活跃数据。同时,平台对点赞数据的可视化呈现(如商品页面的点赞数实时更新、直播间的点赞特效),进一步放大了点赞数据的“社交价值”:高点赞数成为商品“值得买”的信任背书,用户在信息过载的双11期间,往往会下意识地以点赞数作为快速决策的依据。这种“点赞=受欢迎=值得买”的用户认知,又反过来刺激商家对点赞数据的追逐,形成平台规则与用户心理的“双向强化”。

商家在双11期间的生存焦虑,是刷点赞行为普遍化的另一重驱动力。双11不仅是消费者的“购物狂欢”,更是商家的“大考”——平台资源位有限、竞争对手众多,商家需要在短时间内完成从“曝光”到“转化”的闭环。然而,新商品或中小商家在缺乏初始流量积累的情况下,很难与头部商家竞争自然流量。此时,刷点赞成为打破“流量壁垒”的有效手段:通过人为制造高点赞数据,商家可以快速提升商品在搜索结果中的排名,吸引更多用户点击;同时,高点赞数营造的“热销氛围”,能够激发消费者的从众心理,降低决策成本,提升转化率。对于部分商家而言,刷点赞甚至是一种“防御性策略”——竞争对手在刷,自己不刷就可能被“流量淹没”。这种“不刷则退”的行业压力,使得刷点赞从“可选项”变为“必选项”,成为商家在双11生态中的生存法则。

消费者在双11期间的复杂心理,也为刷点赞行为的普遍化提供了土壤。一方面,双11期间消费者面临海量商品选择,信息不对称问题尤为突出。点赞数作为一种“社会认同”信号,能够帮助消费者快速筛选商品——高点赞数往往意味着“很多人买过”“质量有保障”,成为消费者在信息过载时的“决策拐杖”。另一方面,消费者在双11期间普遍存在“占便宜”心理,平台与商家推出的“点赞领券”“点赞抽奖”等活动,将点赞行为与直接利益挂钩,诱导消费者主动参与。值得注意的是,部分消费者对“刷点赞”行为心知肚明,却依然选择配合:他们或为获取优惠,或为支持主播,或单纯享受“参与感”。这种“明知故犯”的参与态度,使得刷点赞行为披上了“用户互动”的外衣,进一步模糊了真实互动与数据造假的界限。

然而,刷点赞行为的普遍化也带来了诸多隐性挑战。对平台而言,虚假点赞数据会扭曲算法的判断逻辑,导致优质商品因缺乏初始数据而被埋没,影响用户体验;对商家而言,依赖刷点赞获得的流量难以持续,一旦停止“数据注水”,销量可能断崖式下跌,陷入“刷单依赖症”;对消费者而言,过度依赖点赞数据做决策,可能陷入“数据陷阱”,买到名不副实的商品。更深远的影响在于,刷点赞行为正在侵蚀电商生态的信任基础——当点赞数据不再真实,消费者对平台、商家乃至整个电商体系的信任度将逐渐下降,最终损害行业的长期发展。

淘宝双11期间的刷点赞现象,本质上是电商经济快速发展过程中“数据崇拜”的缩影。在流量红利逐渐消退、竞争日益激烈的当下,平台、商家与消费者需要共同反思:是继续沉迷于“数据造假”的短期利益,还是回归“真实价值”的长期主义?对平台而言,优化算法逻辑,建立更科学的数据评价体系,是遏制刷点赞的关键;对商家而言,提升产品与服务质量,才是双11真正的“流量密码”;对消费者而言,保持理性判断,不被虚假数据裹挟,才能在购物狂欢中真正受益。唯有如此,电商生态才能摆脱“数据泡沫”的困扰,实现从“流量驱动”到“价值驱动”的真正升级。