在线刷QQ空间赞的流行,并非偶然的社交行为异化,而是数字时代社交需求、心理机制与技术生态共同作用的产物。在即时通讯与社交媒体深度渗透日常生活的当下,QQ空间作为国内早期社交平台的代表,其“点赞”功能早已超越简单的互动符号,演变为一种承载社交认同、情感表达与自我价值确认的复杂行为。为何“在线刷QQ空间赞”会成为一种普遍现象?这背后折射出个体在虚拟社交中的深层焦虑与需求,也反映了平台机制对用户行为的巧妙引导。

社交认同的即时反馈机制,构成了刷赞行为的核心驱动力。人类作为社会性动物,对“被看见”“被认可”有着本能的追求。QQ空间的点赞功能,以低门槛、高效率的方式满足了这一需求——一条动态发布后,每一次点赞都是一次即时的社交确认,传递着“我关注你”“我认同你”的信号。这种反馈机制打破了传统社交中“回应滞后”的局限,让用户在碎片化时间里快速获得情感满足。尤其对于年轻群体,正处于身份认同构建的关键期,QQ空间的点赞数量往往被潜意识解读为“受欢迎程度”的量化指标,成为自我价值的重要参照。当现实社交中的认可难以获取或验证时,虚拟空间里的点赞便成为便捷的替代品,形成“发布-刷赞-获得满足-继续发布”的行为闭环。

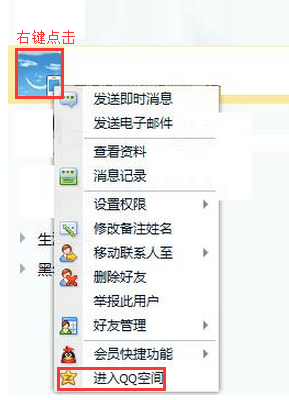

平台生态的精心设计,为刷赞行为的常态化提供了技术土壤。QQ空间作为腾讯系社交生态的重要一环,其功能设计始终围绕“用户粘性”展开。一方面,算法推荐机制会优先展示高互动内容,刺激用户通过刷赞提升动态曝光度;另一方面,“访客记录”“谁赞过我”等功能的设置,将点赞行为从单向输出转化为双向互动,让用户能精准追踪谁对自己表达了关注,进一步强化了“刷”的动机。此外,QQ空间长期积累的“熟人社交”属性——同学、亲友、同事等真实关系的沉淀,使得点赞不仅是虚拟互动,更承载着维系现实关系的功能。用户通过刷赞,既能维系“弱关系”(如点赞同事动态以维持职场和谐),又能巩固“强关系”(如为好友生日动态集中点赞),这种社交价值让刷赞行为从“可有可无”变成“不得不做”。

数字时代的“可见性焦虑”,将刷赞异化为一种生存策略。在社交媒体构建的“拟态环境”中,个体生活的展示度被等同于影响力与存在感。QQ空间的“动态广场”“时光轴”等功能,本质上是一种“自我展示的舞台”,而点赞数量则是衡量舞台效果的核心指标。当用户发现他人的动态获得大量点赞,而自己动态“门可罗雀”时,容易产生“社交比较焦虑”,进而通过主动刷赞(如请求好友点赞、使用第三方工具)来平衡这种落差。这种焦虑并非源于虚荣心,而是数字时代个体对“被遗忘”的恐惧——在信息爆炸的环境中,缺乏点赞的动态如同“沉没的声音”,可能意味着在社交圈中的边缘化。因此,刷赞成为用户对抗“不可见性”的工具,通过人为干预互动数据,确保自己在虚拟社交场域中的“可见度”。

轻量化社交行为的便捷性,让刷赞成为碎片化时间的最优解。现代生活节奏加快,用户难以投入大块时间进行深度社交互动,而“刷QQ空间赞”恰好满足了“轻社交”的需求:无需复杂思考,只需点击屏幕,就能完成一次社交表达;不受时空限制,通勤、午休、睡前等碎片时间均可操作。这种低认知负荷、高效率的互动方式,使其成为用户“kill time”的默认选项。同时,QQ空间对“点赞”行为的简化设计(如无需评论直接点赞),进一步降低了社交压力——用户无需担心“说错话”,只需用最简单的方式传递“我在关注你”的信号,这种“无负担社交”恰恰契合了当代人既渴望连接又害怕暴露的矛盾心理。

然而,刷赞行为的流行也暗藏隐忧。当点赞数量成为衡量社交价值的唯一标尺,用户可能陷入“数据依赖”,忽视真实情感交流的质量;过度追求虚拟认同,反而可能导致现实社交能力的退化。事实上,QQ空间赞的本质,应是情感的温度而非数字的堆砌。在“刷赞”成为流行趋势的当下,或许我们更需要反思:社交的初心,是获得他人的点赞,还是找到真正理解自己的人?唯有在虚拟与现实中找到平衡,才能让QQ空间的每一次点赞,都回归其传递温暖的本质。