信时空卡盟靠谱吗?这个问题背后,是无数虚拟商品交易用户对“安全”的集体叩问。当游戏点卡、视频会员、话费充值等虚拟商品成为日常消费的“刚需”,类似信时空卡盟这样的平台如雨后春笋般涌现,但“便捷”与“风险”往往相伴而生——一边是动动手指就能完成交易的快捷,一边是卡密无效、平台跑路的隐忧。虚拟商品交易的特殊性,决定了其风险防范比实物购物更考验用户的判断力与平台的诚意。

要回答“信时空卡盟靠谱吗”,需先拆解这类平台的运营逻辑。所谓“卡盟”,通常指以批发零售各类虚拟卡密为核心业务的线上平台,其模式多为“低价进货+加价出售”。但问题恰恰出在这里:部分卡盟平台为追求低价,可能从非正规渠道获取卡密,甚至销售“测试卡”“回收卡”——这类卡密激活后很快失效,用户付款后才发现“钱卡两空”。更有甚者,以“低价促销”为饵,诱导用户脱离第三方担保平台直接转账,一旦交易完成便立刻失联。此外,部分卡盟缺乏明确的售后条款,用户遇到卡密问题时,常陷入“平台推诿、商家失联”的维权困境。这些风险点,让“信时空卡盟靠谱吗”的疑问,成为每个潜在用户必须直面的现实问题。

虚拟商品交易的风险,本质上是网络购物风险的缩影,却又因“无形性”“即时性”而更具隐蔽性。实物购物尚有物流跟踪、七天无理由退换等保障,但虚拟商品的“交付”往往是一次性的数据传输,一旦卡密泄露或被篡改,用户几乎无法追溯源头。更值得警惕的是,当前网络购物中的“虚假宣传”“信息差陷阱”在虚拟商品领域愈演愈烈:一些平台打着“内部渠道”“官方折扣”的旗号,实则销售盗版或过期卡密;部分商家通过刷单伪造“高口碑”,让用户在“好评如潮”中放松警惕。这些乱象不仅让“信时空卡盟靠谱吗”的答案变得模糊,更折射出整个虚拟商品交易行业信任机制的脆弱性。

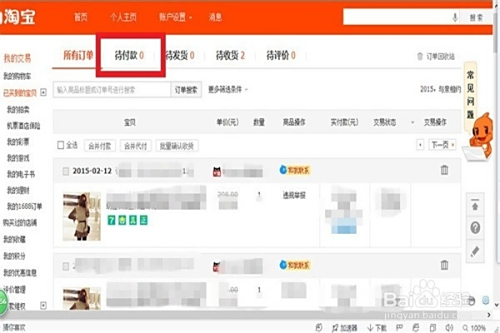

面对这些风险,“如何避免网络购物风险”不能仅靠“运气”,而需建立一套“事前预防、事中把控、事后维权”的立体防护体系。首先,平台选择是第一道关卡。无论是信时空卡盟还是其他虚拟商品交易平台,用户应优先查验其资质——是否有ICP备案、是否接入权威第三方支付担保(如支付宝、微信支付的“交易保护”功能)、历史用户评价中是否存在“卡密无效”“售后无门”等高频投诉。正规平台会在显著位置展示备案信息,并提供清晰的售后流程,而那些“三无”平台,往往在资质上就漏洞百出。

其次,交易过程中要坚守“第三方支付”原则,切勿因“优惠”而脱离平台担保直接转账,这是规避“跑路风险”的核心底线。虚拟商品交易的“即时性”容易被不法分子利用,诱导用户“私下交易”,一旦脱离平台监管,用户的资金安全便毫无保障。对于卡密类商品,收到后应立即激活使用,并截图保存激活状态,一旦发现问题及时通过平台申诉。部分平台提供的“卡密检测”功能也可善加利用,提前规避“无效卡密”风险。

信息保护同样关键。虚拟商品交易常需提供手机号、邮箱等敏感信息,用户应避免在非官方渠道填写个人隐私,定期修改平台密码,开启双重验证,降低账号被盗导致卡密被恶意转用的风险。此外,要警惕“低价陷阱”——当某类卡密价格远低于市场均价时,需保持清醒:正规渠道的虚拟商品价格波动有限,过低的价格往往与“风险”挂钩。例如,某视频平台月度会员官方价15元,若某平台售价仅5元,很可能是通过非法渠道获取的“共享账号”或“过期卡密”,使用后随时面临封号风险。

最后,用户需培养“维权意识”,遇到纠纷时,保留聊天记录、转账凭证、商品页面截图等证据,通过平台客服、消费者协会(12315)甚至法律途径维权,切勿因“金额小”而放弃权利,纵容不良商家。网络购物风险的防范,从来不是“一蹴而就”的侥幸,而是“步步为营”的理性。

归根结底,“信时空卡盟靠谱吗”的答案,藏在平台的自律与用户的警惕之间。网络购物风险不是“洪水猛兽”,而是可以通过理性认知与科学手段规避的“常规挑战”。当平台坚守“不售假、不跑路、有售后”的底线,用户掌握“查资质、守担保、留证据”的准则,虚拟商品交易才能真正成为“便捷”与“安全”的代名词。毕竟,在数字经济的浪潮中,每一次点击都是信任的投票,每一次理性消费,都在为更健康的网络交易环境添砖加瓦。