在探讨刷QQ钻时卡盟是否需要填写密码以及忘填密码的后果时,必须首先明确这一行为本质上的风险性。刷QQ钻,即通过非官方渠道获取QQ钻石(QQ平台的一种虚拟特权或货币),常依赖于卡盟这类第三方服务平台。卡盟作为中介,提供刷取服务以吸引用户,但其操作往往涉及用户敏感信息。核心问题在于:卡盟在刷QQ钻过程中是否强制要求填写QQ密码? 答案通常是肯定的,因为密码用于验证账号所有权和绑定服务。然而,忘填密码的后果可能远超预期,包括账号安全威胁、服务失效乃至法律风险。本文将深入剖析这一现象,从概念基础、潜在价值到实际挑战,揭示其背后的复杂性和警示意义。

刷QQ钻的行为源于用户对QQ钻石的渴求,钻石可用于解锁高级功能或提升社交体验,但官方获取方式往往耗时或需付费。卡盟应运而生,作为灰色市场的第三方联盟,提供“便捷”刷取服务。这类平台通常以低价或快速为卖点,吸引大量用户。在操作流程中,卡盟要求用户填写QQ密码并非偶然——它充当身份验证机制,确保服务与账号绑定。例如,用户需输入密码以授权卡盟访问QQ后台,执行钻石刷取。这一步骤看似合理,实则埋下隐患,因为密码的提交意味着将账号控制权部分让渡给不可信的第三方。卡盟的价值在于满足用户即时需求,但其核心挑战在于安全漏洞和隐私侵犯,忘填密码的疏忽可能放大这些风险。

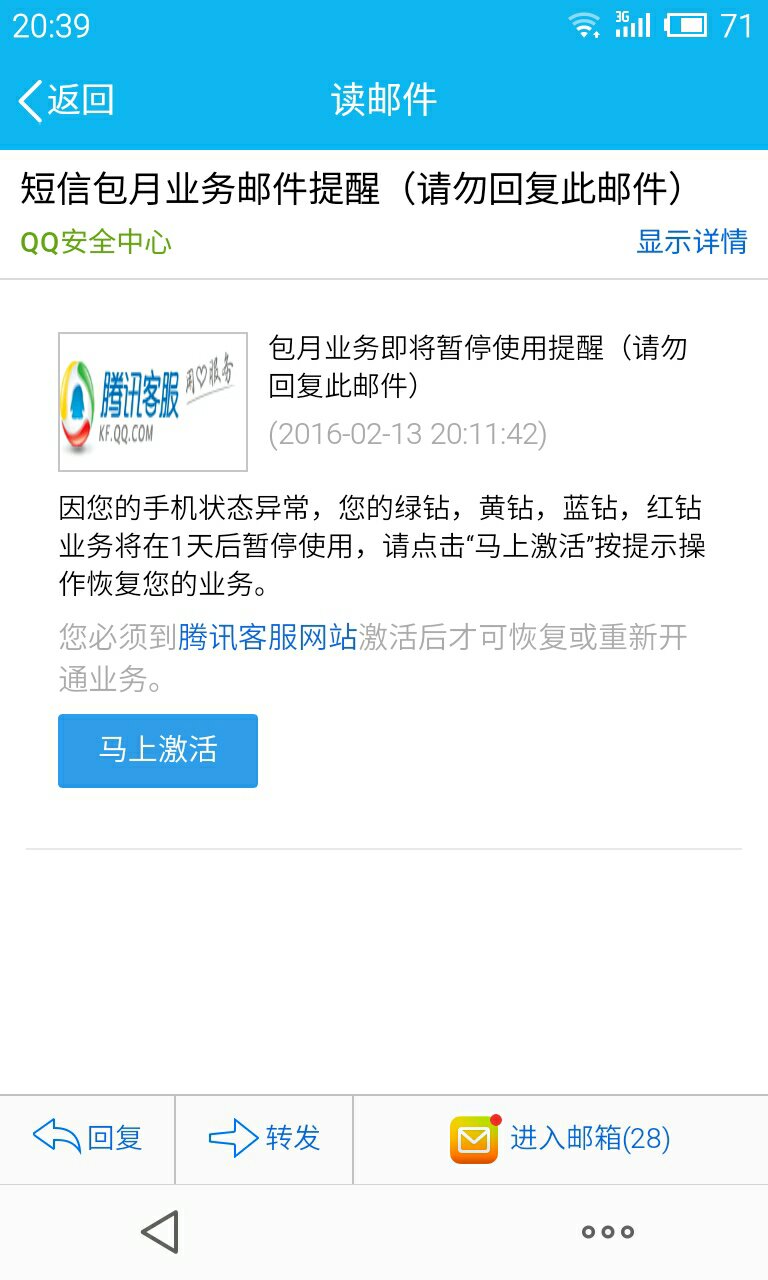

忘填密码的后果并非小事,而是连锁反应的开端。首先,服务失败是直接结果:卡盟系统无法验证账号,导致刷取操作中断,用户既浪费金钱又未获钻石。更深层的危害在于账号安全。卡盟平台常缺乏严格的安全措施,一旦用户忘记填写密码,系统可能自动跳过验证或提示重新提交,但过程中已暴露账号信息。黑客或内部人员可能利用此漏洞,通过暴力破解或钓鱼手段盗取账号。忘填密码后,账号被盗的概率显著上升,轻则导致钻石被窃、好友列表泄露,重则引发财产损失或身份冒用。现实中,许多用户报告过类似事件:因一时疏忽,QQ账号被用于诈骗或传播恶意内容,最终被官方封禁。此外,法律风险不容忽视。刷QQ钻本身违反QQ平台规则,属于违规行为;忘填密码虽非故意,但若涉及数据泄露,用户可能面临法律责任,如《网络安全法》下的信息保护义务。这些后果凸显了轻率操作的严重性,挑战着用户的数字素养和风险意识。

从更广视角看,刷QQ钻和卡盟现象反映了当前网络安全环境的严峻挑战。一方面,卡盟的流行源于用户对虚拟特权的高需求,但平台往往游走于法律边缘,利用信息不对称牟利。忘填密码的疏忽,本质上是用户安全意识薄弱的体现——许多人低估了密码泄露的连锁效应。另一方面,监管趋势正逐步收紧。中国互联网监管部门持续打击非法刷取服务,强调个人信息保护。例如,近期政策要求第三方平台强化数据加密和用户授权流程,但卡盟等灰色地带仍存漏洞。这一趋势下,忘填密码的后果可能更严厉,包括账号永久封禁或行政处罚。深度分析显示,挑战不仅在于技术层面,更在于社会认知:用户需理解,便捷服务往往以安全为代价,而卡盟的“价值”实则是短期利益掩盖长期风险。

面对这些挑战,用户应采取主动防御策略。首先,避免使用卡盟等非官方渠道刷QQ钻,转而通过QQ官方活动或合法途径获取钻石,确保账号安全。其次,若必须使用卡盟,务必仔细填写密码并启用二次验证,如短信确认,以降低忘填风险。核心建议是提升个人数字素养:定期更换密码、监控账号异常,并警惕任何要求密码的第三方服务。行业层面,卡盟平台应承担更多责任,如引入生物识别替代密码输入,但用户自我保护仍是关键。长远看,这种行为的警示意义深远——在数字化浪潮中,个人信息安全是底线,轻视细节如忘填密码,可能引发不可逆的损失。

刷QQ钻时卡盟要求填写密码的必要性,与忘填密码的潜在灾难,共同构成了一个警示案例。它提醒我们,虚拟世界的便捷诱惑背后,隐藏着真实的安全陷阱。保护账号不仅是技术问题,更是数字生存的必修课。