在虚拟游戏生态中,“刷钻玩卡盟”活动以低成本获取虚拟货币的表象吸引众多玩家,实则暗藏复杂骗局链条。参与者往往因贪图小利而轻信所谓“高效刷钻”服务,却不知已踏入精心设计的被骗陷阱。这类活动通过非官方渠道操作,不仅违反游戏规则,更易导致财产损失和个人信息泄露。别轻易尝试此类行为,其风险远超潜在收益,需以理性态度彻底规避。

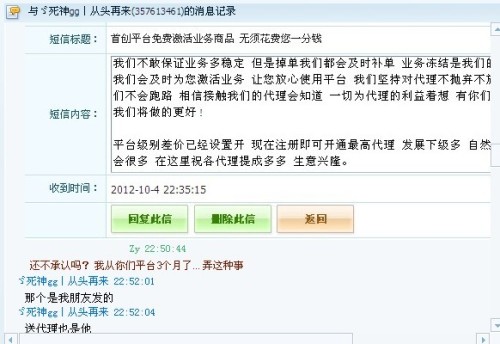

“刷钻玩卡盟”本质是一种灰色产业链运作,涉及虚拟货币的非法获取和交易。具体而言,“刷钻”指玩家通过第三方工具或平台,利用漏洞或作弊手段快速积累游戏钻石等虚拟资产;而“玩卡盟”则关联到卡牌类游戏中的联盟系统,参与者被诱导加入特定社群,以“组队刷钻”名义进行集体操作。这种模式通常以低门槛承诺为诱饵,如“10元刷1000钻”或“包赚不赔”,实则依赖虚假宣传吸引目标群体。运作机制上,骗子往往搭建看似正规的网站或APP,要求玩家预付费用或提供账号密码,随后以“系统维护”或“账号冻结”为由拒绝交付,甚至直接卷款跑路。此类活动多游离于法律监管边缘,利用玩家对游戏规则的漠视和对虚拟资产的渴望,构建起隐蔽的欺诈网络。

参与者之所以容易被“刷钻玩卡盟”吸引,源于多重心理驱动和现实需求。一方面,游戏内虚拟货币的获取通常需要大量时间或金钱投入,而“刷钻”服务承诺“立等可取”,迎合了玩家追求即时满足的心态。例如,年轻玩家群体因经济能力有限,更易被“低成本高回报”的噱头打动,忽视潜在风险。另一方面,“玩卡盟”的社交属性强化了信任陷阱:骗子通过微信群、QQ群等平台组建“联盟”,以“老玩家”身份分享“成功案例”,营造群体氛围,降低个体戒备心。这种从众心理在虚拟环境中尤为明显,玩家误以为多人参与即代表安全,实则集体陷入骗局。更深层次看,游戏产业的商业化发展催生了虚拟资产交易市场,但官方渠道的严格限制促使部分玩家转向灰色地带,为“刷钻玩卡盟”提供了生存土壤。然而,这种吸引力本质是虚假泡沫,一旦参与,玩家将面临不可逆的损失。

被骗陷阱的具体形式多样,且危害远超表面认知。最常见的诈骗模式是预付款欺诈:玩家被要求支付“服务费”或“保证金”,但骗子收款后即失联,虚拟货币从未到账。例如,某案例中,玩家支付50元购买“刷钻包月服务”,却收到伪造的截图,实际账号被盗用进行非法操作。更严重的是信息泄露风险,玩家在注册“玩卡盟”平台时,常需提交手机号、身份证甚至支付密码,这些敏感数据被骗子转售给黑产链条,导致后续诈骗、账户盗刷等连锁反应。法律层面,“刷钻玩卡盟”涉及侵犯著作权和计算机系统安全,参与者可能面临行政处罚或刑事责任。游戏公司对此类行为采取严厉打击,包括永久封号和追索损失,进一步放大风险。技术挑战同样突出:骗子利用加密通讯和匿名服务器逃避追踪,使得防范难度加大。这些陷阱交织成网,玩家一旦涉足,不仅财产受损,还可能卷入法律纠纷,得不偿失。

面对“刷钻玩卡盟”的挑战,行业和社会需构建多层次防范体系。从技术角度看,游戏公司应强化反作弊机制,如实时监控异常账号行为,并定期更新系统漏洞封堵。同时,官方渠道可提供合法的虚拟货币购买选项,降低玩家转向灰色地带的动机。监管层面,网络安全部门需加强打击力度,针对“刷钻玩卡盟”平台开展专项清理,并通过媒体曝光典型案例,提升公众风险意识。玩家自身更需培养理性消费观:虚拟资产虽具娱乐价值,但过度追求“捷径”只会适得其反。建议玩家始终通过官方渠道操作,避免点击不明链接或分享账号信息;若遭遇诈骗,应立即保存证据并向平台举报。长远看,游戏文化正向引导至关重要——倡导健康游戏方式,而非纵容投机心态。别轻易尝试此类活动,其潜在代价远超想象,唯有远离才是明智选择。

在虚拟与现实交融的游戏世界中,“刷钻玩卡盟”如同诱人的毒苹果,表面光鲜却内藏剧毒。参与者常因一时贪念而忽视被骗陷阱,最终付出沉重代价。这种活动不仅侵蚀个人财产和隐私,更破坏游戏生态公平性,挑战法律底线。理性选择合法途径,拒绝非法捷径,是每位玩家应守的底线。唯有如此,才能在享受游戏乐趣的同时,守护自身安全与尊严。