最近不少用户反馈,自己的QQ空间账号频繁出现非本人操作的点赞记录,这些来自陌生账号的密集点赞,不仅扰乱了社交体验,更引发了账号安全与数据真实性的担忧。恶意刷赞背后是技术滥用与利益驱动的复杂交织,其本质是对社交信任机制的侵蚀。要理解这一现象,需从技术实现、利益链条、生态破坏及应对逻辑等多维度展开分析。

一、恶意刷赞的技术实现:从“脚本批量”到“智能模拟”

恶意刷赞的核心是技术工具的滥用。早期刷赞多依赖简单脚本,通过模拟点击请求向QQ空间服务器发送批量指令,这类技术门槛低,但易被平台识别(如短时间内集中点赞、无浏览记录直接点赞)。随着平台风控升级,当前恶意刷赞已进化为“智能模拟”模式:通过分析真实用户的点赞行为特征(如点赞间隔、内容偏好、设备指纹),生成更接近人类操作的“拟真”点赞序列,甚至结合AI换脸、虚拟号码等技术,规避平台异常检测。例如,部分黑产工具会先抓取目标账号的好友列表,再通过批量注册的“傀儡账号”模拟好友点赞,使恶意行为更难被追溯。这种技术迭代让普通用户难以分辨,也加大了平台治理难度。

二、利益链条:从“数据造假”到“流量变现”

恶意刷赞并非无序行为,而是背后存在清晰的利益驱动。需求方主要包括三类主体:一是电商商家或自媒体,通过刷赞营造“热门”假象,吸引流量以提升商品销量或广告报价;二是个人用户,为满足虚荣心或社交攀比,付费购买点赞服务;三是黑产团伙,通过批量注册“僵尸账号”进行刷赞,再以“套餐价”出售点赞服务,形成“账号注册-刷赞变现-资金洗白”的灰色产业链。例如,某黑产论坛显示,1000条QQ空间点赞仅需5-10元,且可定向指定账号或内容类型,这种低成本、高回报的模式催生了大量恶意刷赞需求。

三、对QQ空间生态的破坏:信任危机与价值扭曲

点赞作为社交互动的基础符号,其真实性直接关系到平台内容生态的健康度。恶意刷赞通过制造虚假热度,扭曲了内容价值的判断标准:优质内容因缺乏真实互动被淹没,而低质内容靠刷赞占据首页,导致用户“看到的不想看,想看的看不到”。更严重的是,长期恶意刷赞会削弱用户对QQ空间的信任——当用户发现“点赞数”不再代表真实认可,社交互动的积极性会大幅下降。此外,大量僵尸账号的点赞行为还会污染数据池,影响平台算法对用户兴趣的精准判断,最终损害所有用户的体验。

四、用户感知与风险:从“困扰”到“安全隐患”

对普通用户而言,恶意刷赞带来的不仅是社交体验的困扰,更可能隐藏安全隐患。部分用户发现自己的QQ空间账号被刷赞后,常伴随“好友列表异常增加”“私信收到广告链接”等问题,这可能是账号信息被泄露或盗用所致。更危险的是,黑产团伙可能利用被控制的账号进行诈骗、传播不良信息,甚至实施“社交工程攻击”,如冒充好友向好友群发送钓鱼链接。此外,频繁的恶意点赞还可能触发平台风控机制,导致账号被误判为“异常”,影响正常使用。

五、平台治理的挑战:平衡效率与精准

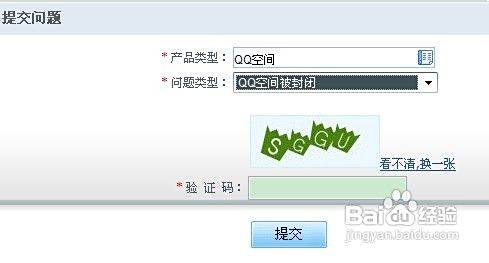

面对恶意刷赞,QQ空间平台已采取多项措施,如升级风控算法、建立异常行为识别模型、对违规账号进行限流或封禁等。但治理仍面临三大挑战:一是技术对抗的持续性,黑产团伙不断迭代工具,平台需持续投入研发以保持识别能力;二是成本与效率的平衡,海量数据下,如何精准识别“拟真”刷赞而不误伤正常用户,是算法优化的难点;三是跨平台协同的缺失,恶意刷赞常涉及多个平台间的账号互通,需建立更跨平台的黑产共享机制。

六、个人应对:从“被动承受”到“主动防御”

作为用户,虽无法根治恶意刷赞,但可通过主动措施降低风险:首先,定期检查账号登录记录与设备管理,发现异常立即修改密码并开启“二次验证”;其次,谨慎点击不明链接,避免账号信息泄露;再次,通过QQ空间的“举报”功能反馈恶意点赞行为,协助平台识别黑产;最后,调整社交心态,理性看待点赞数据,避免被虚假热度裹挟。

恶意刷赞的本质是社交信任的“慢性毒药”,它不仅扭曲了互动价值,更侵蚀了平台生态的根基。要破解这一难题,需平台、用户与监管形成合力:平台需持续升级技术防线,用户需提升安全意识,而监管则需打击背后的黑产链条。唯有如此,才能让QQ空间的点赞回归“认可与连接”的本质,让社交互动重归真实与温度。