刷播放量和点赞量在快手平台已成为一种普遍现象,背后折射的不仅是简单的数据游戏,更是数字时代个体需求、平台逻辑与商业生态交织的复杂产物。这种行为并非孤立存在,而是多重心理动机与外部环境共同作用的结果,深入剖析其根源,才能理解当下短视频生态的真实运行逻辑。

社交认同与自我价值的数字投射是刷量行为的核心驱动力之一。快手作为下沉市场的重要社交平台,用户对“被看见”的需求尤为强烈。点赞量与播放量直观反映了内容的传播广度,成为衡量创作者价值的量化标尺。对普通用户而言,一条视频获得高播放量和点赞量,意味着其观点、生活或才艺获得了群体认可,这种虚拟社交反馈能迅速转化为现实中的成就感。尤其在现实生活中缺乏话语权的群体,通过刷量构建“受欢迎”的数字人设,本质上是对自我价值的一种补偿式确认。心理学中的“镜中我”理论在此体现得淋漓尽致:用户通过他人的点赞(“镜中我”的反馈)来确认自我形象,而刷量则成为快速获取这种反馈的捷径,形成“数据即认同”的认知闭环。

平台算法的流量分配机制则为刷量行为提供了现实土壤。快手采用去中心化的推荐算法,初始流量池的分配高度依赖视频的早期互动数据——播放量、点赞量、评论量等是判断内容质量的关键指标。创作者若能在视频发布后迅速积累基础数据,更容易进入更大的流量池,获得自然推荐。这种“马太效应”催生了刷量产业链:通过第三方服务快速制造虚假互动,突破算法的初始阈值,成为内容破圈的“敲门砖”。值得注意的是,算法本身是中立的,但它对数据的刚性依赖,让用户不得不在数据竞赛中妥协。当刷量成为普遍策略时,平台的真实数据生态被扭曲,自然流量与人工流量的界限逐渐模糊,用户陷入“不刷则输”的囚徒困境。

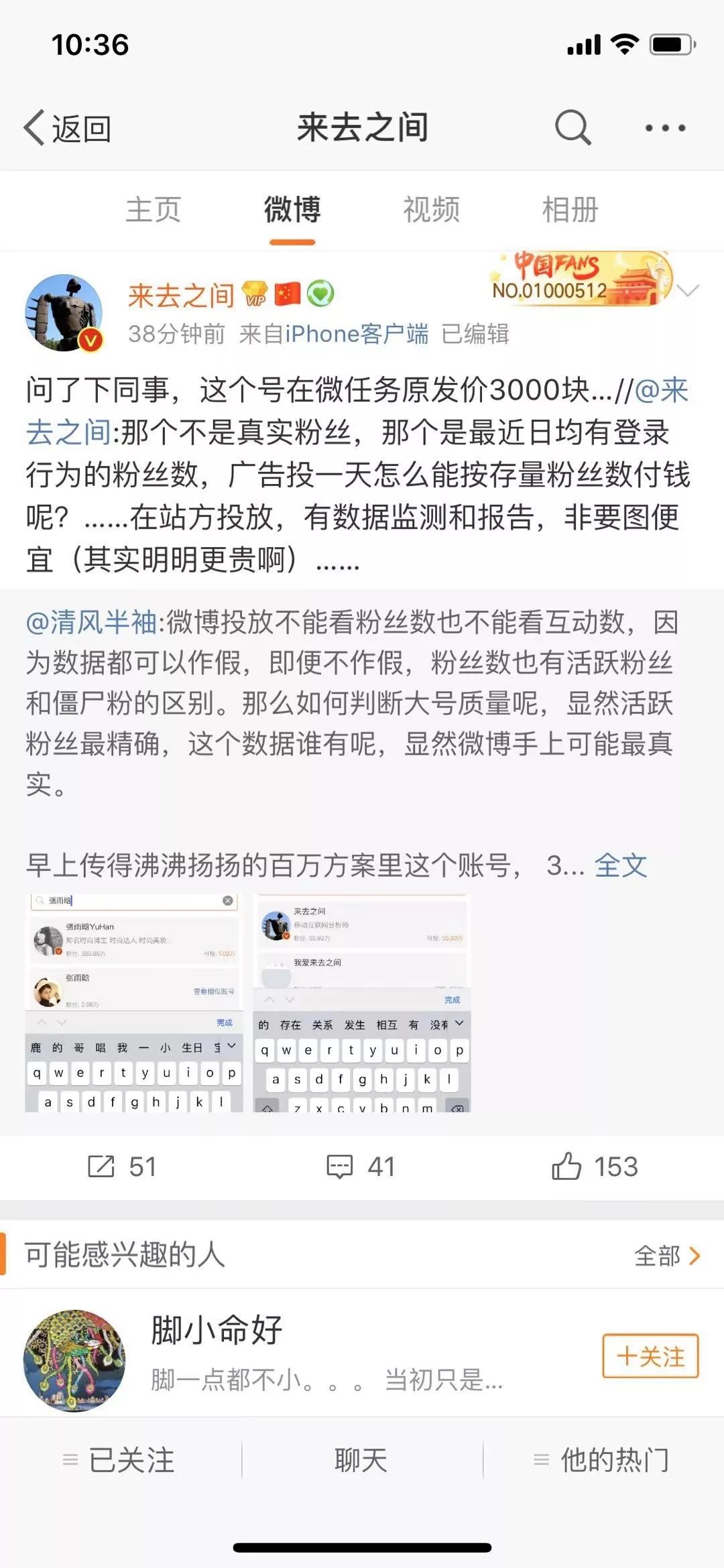

商业变现压力则进一步放大了刷量行为的必要性。快手的内容生态中,流量直接转化为商业价值的路径清晰:高播放量能带来更多广告合作机会,高点赞量能提升直播带货的转化率,甚至部分MCN机构将粉丝量、互动量作为签约创作者的核心考核指标。对于依赖平台谋生的中小创作者而言,刷量成为短期提升商业谈判筹码的“生存策略”。一位美妆博主曾坦言:“客户只看数据,真实互动再好,没有播放量也接不到单。”这种“数据至上”的商业逻辑,让刷量从个人行为演变为产业链条:从刷量工作室到数据交易平台,形成一条完整的灰色产业链。然而,这种虚假繁荣背后是商业信任的透支——当品牌方发现数据造假,最终损害的是整个创作者生态的商业价值。

心理补偿机制也在驱动着刷量行为。在快节奏的现代生活中,个体常面临现实成就感的缺失,而短视频的即时反馈特性恰好填补了这种心理空缺。一条视频的播放量从100涨到1000,点赞量从个位数到三位数,这种“数据增长”带来的多巴胺刺激,能迅速提升用户的愉悦感。部分用户甚至形成“刷量依赖”:通过不断购买播放和点赞,维持账号的“活跃感”,避免陷入“无人问津”的焦虑。这种心理机制与赌博中的“即时反馈”相似,用户在数据增长中获得的短暂快感,会强化其继续刷量的行为,最终陷入“数据成瘾”的恶性循环。

内容生态的同质化趋势则让刷量行为演变为一种“破卷”手段。快手平台上,搞笑、剧情、才艺等内容领域早已饱和,创作者若想突围,往往需要借助“数据热点”吸引注意。当大量创作者通过刷量制造“爆款假象”,普通用户会误以为“高播放=优质内容”,进而模仿这种数据造假行为,形成“劣币驱逐良币”的生态恶化。更值得警惕的是,刷量行为会扭曲内容创作导向:创作者不再聚焦内容质量,而是钻研“如何快速提升数据”,导致同质化、低质化内容泛滥,最终损害平台的长期健康发展。

刷播放量和点赞量看似是个人行为,实则是数字时代个体心理、平台逻辑与商业生态共同作用的缩影。这种行为短期内能满足用户的社交认同与商业需求,但长期来看,却会侵蚀平台的内容生态与信任基础。对于创作者而言,回归内容本质,用真实互动替代虚假数据,才是可持续发展的正道;对于平台而言,优化算法机制、打击数据造假,才能维护健康的创作生态。当数字泡沫逐渐褪去,真正有价值的内容与创作者,终将在真实互动中脱颖而出。