卡盟代充年费超会,真的能省下大笔开支吗?

如今,视频、音乐、电商、办公软件等平台的年费会员已成为多数人的日常刚需,但叠加起来的年支出往往令人咋舌——少则千元,多则数千。面对官方“充一年送三个月”的常规促销,总有人试图寻找更“划算”的充值途径。近年来,“卡盟代充年费超会”悄然走红,宣称“5折起”“渠道直充”“限时特惠”,吸引了不少追求性价比的用户。但剥开“低价”的外衣,这种代充服务真能让用户省下大笔开支?还是暗藏更多隐性成本?

卡盟代充年费超会:低价从何而来?

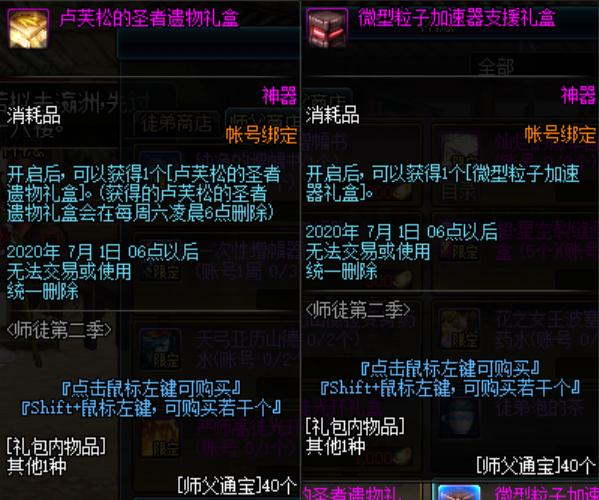

卡盟,即虚拟商品交易平台,本质上是各类充值服务商的聚合地。所谓“代充年费超会”,指通过卡盟平台上的服务商,以远低于官方价格充值平台会员。其低价逻辑通常有三:一是批量采购,部分服务商通过与平台合作或特殊渠道批量获取会员码,降低单张成本;二是区域或身份差异,利用不同地区、企业/教育用户的折扣价差套利;三是灰色渠道,通过非正规手段获取低价会员码,如利用平台漏洞、盗用信息等。

用户在卡盟代充时,常能看到“原价298元,卡盟149元”“视频/音乐双平台会员打包200元”等诱人信息。对价格敏感者或需同时开通多个平台会员的用户而言,这无疑充满吸引力——看似能省下一半开支,何乐而不为?

表面折扣下的“省”与“不省”

从数字上看,卡盟代充的“省”显而易见。以某主流视频平台为例,官方年费会员228元,卡盟代充仅需115元,直接省下一半。若用户同时需要音乐、电商平台的会员,叠加代充后,年支出可能从近千元压缩至500元以内。这种“立减”效果,对预算有限的学生、刚入职场的年轻人尤其有吸引力。

但“省”的代价往往被忽视。首先,卡盟服务商资质参差不齐,部分平台甚至无任何监管机制。用户付款后可能遭遇“货不对板”——到账的会员有效期缩水、功能缺失(如无法享受会员专属活动),甚至直接收不到会员权益。更常见的是“售后无门”,卡盟交易多为私下转账,一旦出现问题,用户难以维权,损失只能自行承担。

其次,账号安全风险不可小觑。代充过程中,用户常需提供账号密码,服务商可能借此窃取个人信息,或利用账号进行违规操作(如刷量、盗用积分)。若会员码来源不明(如通过非法渠道获取),平台检测后可能直接封禁账号,用户多年的数据、权益瞬间清零,得不偿失。

隐性成本:时间、风险与机会损失

除了直接的金钱风险,卡盟代充还暗藏隐性成本。筛选靠谱服务商需要耗费大量时间——用户需对比不同卡盟平台的评分、销量、用户评价,甚至还要研究“避坑指南”。即便如此,仍可能遇到“刷单好评”“虚假折扣”等陷阱,最终竹篮打水一场空。

更关键的是机会损失。部分用户因贪图代充低价,放弃官方渠道的会员权益。例如,官方会员常附赠“提前续费优惠”“联名福利”“积分兑换”等附加服务,这些在代充中往往被忽略。长期来看,若因代充导致账号异常或权益缺失,用户反而需花费更多时间、金钱去弥补,实际“省”的钱可能远超预期。

理性看待:谁适合卡盟代充?

并非所有卡盟代充都不可取,关键在于渠道选择与风险控制。优先选择有担保交易机制的大型卡盟平台,优先销量高、评价实名的服务商,小额测试(如先充1个月会员确认有效性),避免一次性充值大额年费。此外,需明确会员来源——若服务商能说明渠道(如企业采购、教育优惠),风险相对较低;若含糊其辞或价格远低于市场正常折扣,则需警惕。

从用户需求看,卡盟代充更适合两类人群:一是低频用户,如仅需短期使用会员功能,代充的低价能降低试错成本;二是对价格极度敏感、能接受一定风险的用户,需提前做好“损失全部充值金额”的心理准备。而对于高频用户、依赖账号数据(如创作者、商务人士)或重视权益完整性的用户,官方渠道仍是更稳妥的选择。

结语:省钱需理性,风险要自担

卡盟代充年费超会的“省”,本质是用确定的时间成本、账号安全风险和售后不确定性,换取不确定的低价优惠。它并非“万能省钱神器”,而是特定场景下的权宜之计。在会员经济盛行的当下,用户追求性价比无可厚非,但更需清醒认识到:没有绝对的“划算”,只有是否“值得”。省钱的本质是“花对钱”,而非“少花钱”——在享受低价前,不妨先问自己:能否承担潜在的风险?失去的权益,是否比省下的钱更珍贵?唯有理性权衡,才能让每一笔充值真正“值回票价”。