在游戏行业,卡盟代刷防沉迷服务常被宣传为规避防沉迷系统的捷径,用户普遍质疑其真实性:卡盟代刷防沉迷,真的能绕过系统检测吗? 这一问题直指技术可行性与社会影响的核心。卡盟代刷服务,本质是第三方平台提供的代刷游戏等级、成就或资源的服务,而防沉迷系统则是游戏开发商和监管机构实施的机制,旨在通过实名认证、时间限制和消费管控来保护未成年人。表面看,卡盟代刷声称能绕过检测,但深入分析其运作机制,会发现其宣称的“绕过”能力往往被夸大,实际面临技术、法律和伦理的多重挑战。这种服务虽在特定场景下看似有效,却无法真正规避系统的全面监控,反而可能引发连锁风险。

卡盟代刷防沉迷的概念源于游戏防沉迷系统的普及。防沉迷系统通常基于实名制和大数据分析,通过绑定用户身份信息来实时监控游戏行为,例如限制每日在线时长或消费额度。卡盟代刷服务则利用技术手段,如虚拟身份生成、账号共享或脚本自动化,试图模拟正常玩家操作以规避检测。例如,一些代刷平台宣称能通过“代练账号”或“IP伪装”来绕过时间限制,让用户无需实名认证即可长时间游戏。然而,这种声称忽略了防沉迷系统的动态升级:现代系统已整合AI算法和机器学习,能识别异常行为模式,如高频登录或异常操作轨迹,从而触发警报。因此,卡盟代刷的“绕过”能力更多是短期投机,而非长期可靠方案。

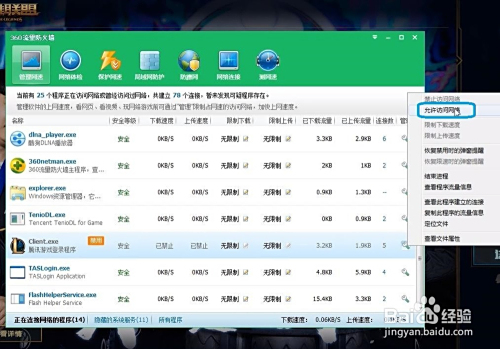

卡盟代刷防沉迷如何声称绕过检测?其核心方法依赖于技术漏洞和人为操作。常见手段包括使用未实名注册的“小号”账号、通过代理服务器隐藏真实IP,或利用脚本模拟正常游戏行为以避免系统标记。例如,代刷平台可能提供“代刷防沉迷套餐”,承诺在用户离线时由代练团队操作,规避时间限制。这些方法在特定条件下看似可行,尤其当防沉迷系统初期部署不完善时。但现实中,绕过系统检测的可行性被高估,因为系统不断迭代:游戏厂商会定期更新防沉迷算法,引入行为分析和生物识别技术,如人脸识别验证,使得代刷行为更容易被识别。此外,代刷服务常依赖共享账号,这本身就违反游戏协议,一旦被检测,用户账号可能被封禁,得不偿失。

挑战与风险是卡盟代刷防沉迷无法回避的痛点。技术层面,防沉迷系统已从静态规则转向智能监控,例如通过用户行为数据建模来识别代刷模式,如操作速度异常或登录地点频繁变化。卡盟代刷虽能暂时规避,但系统升级后,其成功率大幅下降。法律风险更严峻:在中国,防沉迷系统受《未成年人保护法》和《网络游戏管理暂行办法》约束,代刷服务被视为违规操作,可能面临罚款或刑事责任。例如,2022年多起案例显示,代刷平台因协助绕过检测被查处,用户也因参与而受处罚。道德挑战同样突出:卡盟代刷防沉迷实质是助长未成年人沉迷游戏,违背社会责任,长期看会加剧家庭矛盾和社会问题。这些风险叠加,使得代刷服务看似“便捷”,实则代价高昂。

应用与趋势方面,卡盟代刷防沉迷的市场需求源于部分玩家的逃避心理,尤其是未成年人或时间有限的用户。其应用场景集中在热门游戏,如MOBA或RPG类,用户通过代刷快速提升等级或获取资源。然而,趋势正朝不利方向发展:监管机构加强打击力度,推动防沉迷系统全国联网,实现跨平台数据共享,使代刷行为无处遁形。技术对抗也升级,游戏厂商引入区块链或AI驱动的实时监控,进一步压缩代刷空间。未来,卡盟代刷可能转向更隐蔽的地下操作,但整体应用前景黯淡,用户需警惕其不可持续性。

价值与影响维度,卡盟代刷防沉迷的潜在价值仅限于短期便利,如节省用户时间,但负面影响远超收益。它破坏游戏公平性,损害正常玩家体验,并助长黑灰产业链。社会层面,代刷服务削弱防沉迷系统的保护作用,可能导致未成年人健康受损,如视力下降或学业荒废。长远看,这种服务无助于解决根本问题,反而凸显了用户对健康游戏习惯的忽视。卡盟代刷防沉迷的宣称绕过检测,实则是虚假承诺,其价值被过度包装,而真实影响是系统性风险累积。

面对卡盟代刷防沉迷的诱惑,用户应认清其不可靠性和危害性,优先选择合法合规的游戏途径。监管机构、游戏厂商和家长需协同努力,强化防沉迷系统的普及和教育,引导玩家建立健康游戏习惯,而非依赖代刷等捷径。这种转变不仅保护个人权益,更促进游戏行业的可持续发展。