卡盟代理的数量估计一直是行业内外关注的焦点,20万这个数字频繁被提及,但其可信度究竟如何?在虚拟商品交易蓬勃发展的今天,卡盟代理作为连接平台与消费者的关键环节,其规模直接反映了行业的活跃度。然而,20万代理的数字缺乏可靠数据支撑,可能被夸大或误导。本文将从概念解析、数据来源、可信度挑战、价值应用及趋势挑战等角度,深入探讨这一问题的本质,帮助读者理性看待行业现状。

卡盟代理,指的是在卡盟平台上从事虚拟商品分销的个人或团队,涵盖游戏点卡、话费充值、数字产品等领域。这些代理商通过批量采购商品,转售给终端用户,赚取差价。其运作模式类似于传统分销,但依托互联网平台,具有低门槛、高灵活性的特点。在数字经济时代,卡盟代理为小微创业者提供了就业机会,促进了虚拟商品的流通,尤其在下沉市场表现突出。据行业观察,卡盟代理的规模与平台用户基数、商品种类及市场需求密切相关,但精确统计却面临诸多障碍。

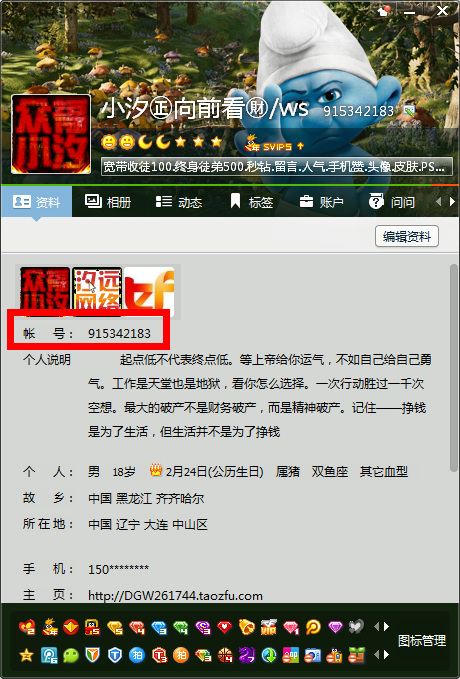

数量估计的常见方法包括平台官方报告、第三方调研和行业推算。部分卡盟平台会公布代理商数量,但往往基于注册账号而非活跃代理,存在“僵尸账号”问题。例如,某平台宣称拥有20万代理,但未区分活跃与非活跃用户,导致数据失真。第三方机构如市场研究公司,通过抽样调查估算,但样本代表性不足,难以覆盖整个行业。行业推算则基于历史增长率或市场规模反推,但虚拟商品交易波动大,易受政策影响,推算结果往往偏差显著。这些方法的局限性,使得20万数字的可信度大打折扣。

20万数字的来源分析揭示了其潜在夸大的风险。该数字可能源自早期行业高峰期的粗略统计,或部分平台为吸引新代理而进行的营销宣传。在缺乏统一监管的情况下,数据发布缺乏透明度,部分机构可能为利益驱动,高估代理规模以制造繁荣假象。例如,2022年某报告引用20万代理,但未说明数据采集周期和范围,忽略了代理流失率。事实上,卡盟代理的流动性极高,许多代理因竞争激烈或利润微薄而退出,实际活跃代理远低于注册数字。基于常识推算,若以平均每个代理月交易额500元计算,20万代理的总交易额将达10亿元,但行业总规模仅约50-60亿元,明显不符逻辑,进一步质疑其可信度。

影响可信度的因素主要包括数据不透明、行业规范缺失和技术壁垒。数据不透明源于平台不愿披露真实运营数据,担心影响投资者信心;行业规范不足导致代理行为混乱,部分代理刷单造假,虚增交易量;技术壁垒则体现在缺乏统一的统计标准,不同平台对“代理”定义各异,有的包含兼职用户,有的仅限全职团队。这些因素交织,使得数量估计陷入“黑箱”状态。此外,社交媒体的传播放大了20万数字的影响力,但未经过核实,加剧了公众误解。提升可信度需建立第三方审计机制,推动行业自律,确保数据真实可靠。

卡盟代理的价值体现在其经济和社会效益上。经济上,它为小微创业者提供低风险创业途径,尤其适合学生、兼职群体,通过代理模式实现灵活就业。社会层面,它促进了虚拟商品的普及,满足了消费者对便捷服务的需求,尤其在偏远地区,卡盟代理成为数字经济的桥梁。应用场景广泛,从游戏充值到生活缴费,代理网络覆盖线上线下,提升了交易效率。然而,价值实现需以诚信为基础,若数量估计失真,可能导致投资者盲目进入,加剧行业泡沫,反而损害长期价值。

挑战方面,卡盟代理行业面临监管缺失、竞争加剧和信任危机。监管不足导致部分代理从事灰色交易,如洗钱或售假,引发法律风险;竞争白热化使利润空间压缩,新代理生存困难;信任危机则源于数据不透明,消费者和合作伙伴对行业信心下降。趋势上,技术赋能如AI和区块链有望提升透明度,通过智能合约自动统计代理行为,减少人为干预;规范化进程加速,行业协会正推动数据标准制定,预计未来3-5年内可信度将显著改善。这些趋势为行业注入新活力,但也要求代理群体提升专业素养,适应变化。

综上所述,卡盟代理的数量估计需以严谨态度对待,20万数字的可信度存疑,建议从业者依赖多源数据交叉验证,避免被单一数字误导。行业健康发展需各方协作,平台应公开真实数据,监管机构加强介入,代理群体则需诚信经营。唯有如此,卡盟代理才能真正发挥其价值,成为数字经济的稳定支柱。