卡盟代解防沉迷,真的能让孩子安心游戏吗?当“防沉迷系统”成为未成年人游戏管理的“防火墙”,一种名为“卡盟代解”的灰色服务却悄然滋生,打着“轻松过审”“畅玩无阻”的旗号,试图绕过监管为孩子打开“方便之门”。然而,这种看似“省心”的操作,真的能换来孩子的安心游戏吗?其背后潜藏的合规风险、教育漏洞与安全隐患,或许正在让“安心”变成一场虚幻的泡影。

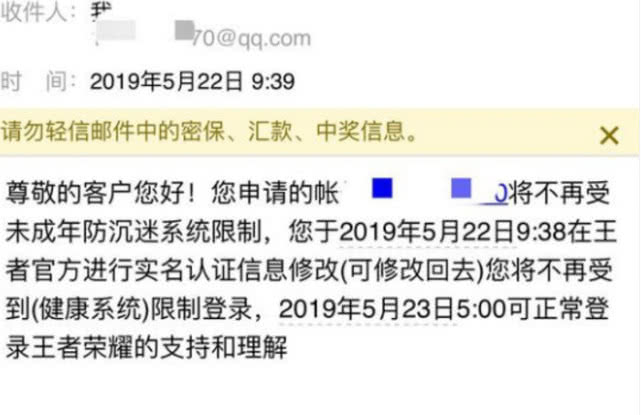

防沉迷系统的设立,本是基于对未成年人身心健康的保护,旨在通过时间限制、消费管控和身份验证,引导孩子合理规划游戏时间。但部分家长因监管疏忽或教育焦虑,选择通过卡盟平台购买“代解服务”——即利用他人身份信息或技术漏洞,为孩子伪造成年人身份,从而解除游戏时长限制或支付限制。这类服务往往以低价、快捷为卖点,宣称“无需身份证,十分钟过审”,甚至提供“包月”“包年”的长期解封套餐。从表面看,这似乎解决了“孩子想玩”与“家长想管”的矛盾,但细究其运作逻辑,却处处是雷区。

首先,卡盟代解防沉迷的合规性早已踩红线。根据《未成年人保护法》与国家新闻出版署关于游戏防沉迷的规定,网络游戏服务提供者必须严格实行实名认证,不得为未满十八周岁的用户提供游戏服务。卡盟代解的本质,是通过伪造身份信息规避监管,这不仅违反平台用户协议,更涉嫌违反《网络安全法》中关于个人信息保护的相关条款。代解过程中,孩子或家长需向卡盟提供身份证号、手机号等敏感信息,这些信息可能被用于非法交易、电信诈骗等黑色产业链,最终受害者往往是信息提供者自身。当“安心游戏”要以个人信息安全为代价,这样的“安心”早已偏离了正轨。

其次,代解行为传递的是错误的教育导向。家长选择代解,往往源于对孩子游戏需求的妥协,或是“别人家孩子都能玩,我孩子也不能太特殊”的从众心理。但这种“走捷径”的做法,本质上是在向孩子传递“规则可以变通”“诚信无足轻重”的价值观。未成年人正处于价值观形成的关键期,若他们发现可以通过违规操作绕过规则,便可能对规则产生轻视心理,甚至将这种思维延伸到学习、生活中——考试时想“找人代考”,未来工作中可能“数据造假”。教育的本质是引导孩子建立规则意识与自控能力,而非用违规手段满足一时之需。当家长用代解为孩子“开绿灯”,实则是在关闭孩子学会自律的“成长之门”。

再者,即便成功代解,孩子真能“安心游戏”吗?防沉迷的限制不仅是时间,更是对游戏内容的筛选与消费的管控。解除限制后,孩子可能陷入过度沉迷的状态,影响学业、睡眠与社交;同时,失去消费限制后,孩子可能在游戏中产生非理性消费,甚至被诱导参与赌博、色情等不良内容。曾有媒体报道,有孩子通过代解防沉迷后,短短一个月内为游戏充值数万元,给家庭带来沉重负担。可见,没有规则约束的“自由游戏”,并非真正的安心,反而可能让孩子陷入更深的沉迷泥潭,最终影响身心健康发展。

从行业生态看,卡盟代解的存在,也破坏了游戏行业的健康秩序。近年来,各大游戏平台不断升级防沉迷技术,从“人脸识别”到“公安实名校验”,技术手段日益完善,但卡盟代解却通过“黑灰产”手段钻技术空子,使得防沉迷系统的效果大打折扣。这种“道高一尺,魔高一丈”的博弈,不仅增加了平台的监管成本,也让真正遵守规则的孩子和家长感到不公平。若放任此类行为蔓延,游戏行业可能陷入“劣币驱逐良币”的困境,最终损害的是整个行业的生态与未来。

那么,如何让孩子真正“安心游戏”?答案或许不在于绕过规则,而在于建立健康的游戏观。家长需正视游戏在孩子成长中的角色,既不将其洪水猛兽,也不放任不管,而是通过约定游戏时间、选择适龄游戏、引导孩子参与线下活动等方式,帮助孩子平衡游戏与生活;学校应加强媒介素养教育,让孩子理解防沉迷的意义,学会自我管理;游戏平台则需持续优化技术手段,压缩代解服务的生存空间,同时通过内容创新,提供更多寓教于乐的优质游戏。唯有家庭、学校、社会形成合力,才能让孩子在规则中享受游戏的乐趣,在自律中收获真正的安心。

卡盟代解防沉迷,看似是孩子游戏的“通行证”,实则是成长路上的“绊脚石”。真正的安心,从来不是通过违规操作获得的短暂便利,而是在规则与引导中培养出的自控力与判断力。当我们放下“走捷径”的幻想,回归教育的本质,才能让孩子在阳光下健康成长,让游戏成为生活的调剂,而非主宰。