卡盟会员整年付费,真的能享受全年优惠吗?随着消费升级和会员经济模式的普及,卡盟作为综合性生活服务平台,其“整年付费会员”已成为许多消费者的首选。商家以“全年折扣”“专属特权”“一站式省心”为卖点,吸引用户预付年费锁定权益。但深入剖析会发现,“全年优惠”并非绝对承诺,其真实价值需穿透营销表象,从权益设计、平台逻辑、用户行为等多维度评估。

卡盟会员整年付费的“优惠”本质:权益与成本的博弈

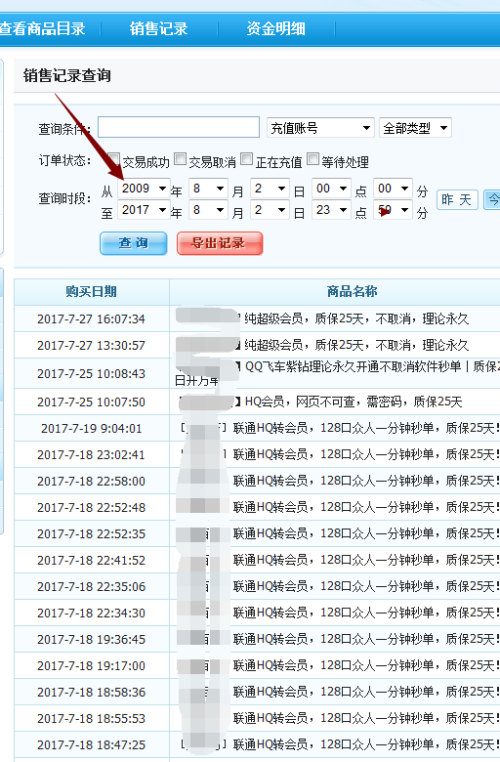

卡盟平台的整年付费会员,通常以“年费”为门槛,承诺提供包括基础折扣、会员专享价、免邮服务、专属券包等权益。从表面看,消费者似乎能通过“一次性投入”换取“全年回报”,但实际优惠效果取决于权益的“含金量”。例如,某卡盟会员年费299元,宣称“全年省500元以上”,但细读条款后发现:基础折扣仅限部分非标品(如虚拟商品、生活服务类),高频刚需商品(如生鲜、日用品)反而与普通用户同价;会员专享价商品需“凑满减”才划算,实际客单价远高于日常促销;免邮门槛高达99元,而非会员满59元即可免邮——这些设计让“优惠”大打折扣。消费者若仅被“全年”“省心”等关键词吸引,忽略权益细节,很可能陷入“花了年费没省钱”的困境。

平台运营逻辑:用“优惠”噱头实现用户锁定与价值最大化

卡盟平台推广整年付费会员的核心目的,并非单纯让利,而是通过“预付费模式”提升用户黏性与生命周期价值(LTV)。一方面,年费预收款能改善平台现金流,降低运营成本;另一方面,用户为“回本”会更倾向于在平台内消费,形成“沉没成本效应”。例如,某用户支付299元年费后,为“不浪费会员资格”,可能放弃其他平台的短期促销,转而在卡盟消费——即便该平台价格并非最低。此外,平台还可能通过“动态权益调整”降低实际优惠成本:去年会员可享的5折商品,今年可能调整为仅限特定时段8折,甚至悄然下架高折扣商品,而用户因已付费难以轻易退出,只能被动接受权益缩水。这种“优惠”与“锁定”的绑定,本质是平台对用户消费习惯的深度收割。

消费者面临的隐性挑战:权益缩水、信息差与机会成本

整年付费会员的“全年优惠”还面临多重隐性挑战。首先是权益缩水风险,部分平台以“活动调整”“运营优化”为由,单方面降低会员权益,却未提前明确告知或提供合理补偿,导致消费者权益受损。其次是信息差问题,平台往往将优惠条款隐藏在冗长的会员协议中,普通用户难以逐条核实,例如“全年100张无门槛券”实际可能包含“仅限新用户”“有效期7天”等限制条件。最后是机会成本,消费者预付年费后,资金被长期占用,若期间出现其他平台的短期高优惠活动(如双11、618大促),反而可能因“会员身份”错失更划算的选择。对低频用户而言,整年付费更可能成为“沉没成本”——全年消费额不足千元,却支付了数百元年费,实际优惠远低于预期。

理性选择:如何穿透“优惠”表象,判断年费会员的真实价值?

面对卡盟会员整年付费的诱惑,消费者需建立“理性评估模型”。第一步,计算“消费临界点”:以年费除以预估优惠比例(如年费299元,优惠力度10%,则临界点消费额需达2990元),若自身年消费额远低于此,整年付费反而不划算。第二步,细读“权益细则”,重点关注:折扣商品范围(是否含高频刚需)、优惠券使用门槛(满减金额、有效期)、免邮规则(门槛是否高于非会员)、权益变更机制(平台是否保留单方调整权)。第三步,对比“历史数据”,查看平台过去一年会员权益的稳定性,是否存在频繁缩水情况;参考其他用户评价,尤其是关于“客服推诿”“权益兑现难”的投诉。第四步,灵活选择“付费周期”,部分平台支持“月付季付”,可先短期体验再决定是否续费,避免一次性大额投入。

卡盟会员整年付费的“全年优惠”,本质是平台与消费者基于权益预期的价值交换。对消费者而言,“优惠”并非口号,而是需要用理性计算的数字;对平台而言,“会员”并非流量工具,而是需要用透明权益赢得信任的长期伙伴。唯有当消费者穿透营销话术,平台坚守诚信底线,“全年优惠”才能真正实现“省心、省钱、省时”的承诺,而非成为一场“看似划算”的消费陷阱。