在流量焦虑裹挟的社交媒体生态中,“机刷赞藏”一度被视作快速提升账号权重的“捷径”。然而,这种看似高效的手段实则暗藏风险——平台算法的精准识别、账号生态的长期透支、用户信任的崩塌,正让依赖虚假互动的账号逐步滑向被限流、封禁的深渊。

平台算法的“火眼金睛”:虚假互动如何触发风控机制

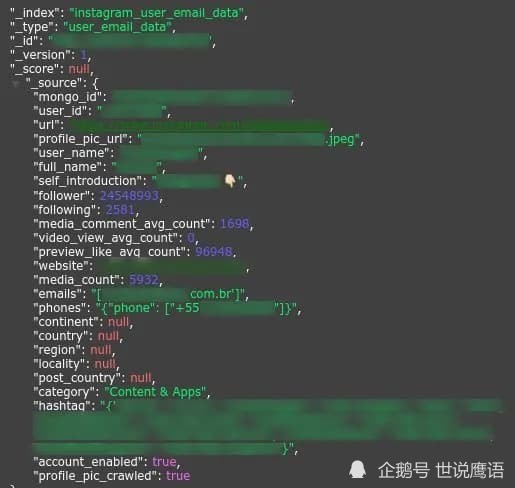

社交媒体平台的核心逻辑是“内容匹配用户”,而算法作为这一逻辑的执行者,早已进化出识别虚假互动的能力。机刷赞藏的本质是“非自然流量”,其数据特征与真实用户行为存在显著差异:比如,短时间内点赞量、收藏量激增但评论量寥寥,或互动行为集中在特定时间段(如凌晨、非活跃时段),甚至出现大量同一设备、同一IP地址的重复操作。这些异常数据会被平台的风控模型标记为“可疑行为”,进而触发限流、降权等处罚。以抖音、小红书等平台为例,其算法已能通过用户行为序列(如点赞-浏览-关注的时间间隔)、设备指纹(如设备型号、系统版本)、IP地址分布(如同一IP下多账号异常互动)等多维度数据,精准识别机刷行为。一旦被判定为“虚假互动”,账号的内容将难以进入推荐池,即便优质内容也可能因“数据异常”被系统“冷处理”,导致曝光量断崖式下跌。

账号生态的“慢性毒药”:虚假互动对真实流量的挤压

机刷赞藏看似“提升”了账号数据,实则破坏了账号的生态平衡。社交媒体算法推荐的核心依据是“互动率”(点赞、评论、收藏、转发总量与曝光量的比值),而虚假互动会虚高这一数据,让平台误判账号内容“受欢迎”,从而将更多流量分配给该账号。然而,这些虚假互动无法转化为真实的用户粘性——刷来的“赞藏”用户可能从未阅读内容,更不会产生评论、转发等深度互动。当算法发现“高互动率”与“低真实参与度”的矛盾时,会重新评估账号权重,减少流量倾斜,形成“越刷越没流量”的恶性循环。此外,虚假数据还会误导账号运营策略:比如,博主可能因“高赞藏”误判内容方向,持续产出同质化低质内容,导致真实粉丝流失。更严重的是,长期依赖机刷会让账号陷入“数据依赖症”——一旦停止刷量,数据断崖式下跌,不仅影响商业合作(广告主会通过第三方工具检测数据真实性),更会让账号失去长期发展的内生动力。

用户信任的“崩塌时刻”:虚假互动如何摧毁账号的公信力

社交媒体的本质是“信任经济”,用户关注一个账号,本质上是对其内容或个人的信任。而机刷赞藏会直接摧毁这种信任。当用户发现一个“百万赞”的内容下评论区无人讨论,甚至出现大量重复、无意义的评论时,会本能地质疑“这些赞是真的吗?”尤其对于知识博主、测评账号等依赖“专业度”和“真实性”的垂直领域,虚假数据会加速信任崩塌:比如,一个科普博主机刷赞藏,却因内容出现低级错误被粉丝质疑“连数据都造假,还能相信内容吗?”,最终导致大量取关。更值得警惕的是,社交媒体的传播具有“放大效应”——一旦账号被曝出“刷数据”,负面舆情会迅速扩散,不仅影响当前账号,还可能波及关联矩阵账号,甚至被平台列入“重点监控名单”,彻底失去发展空间。

法律与道德的“红线”:机刷行为的合规风险与行业反噬

除了平台处罚,机刷赞藏还可能触碰法律与道德的红线。根据《网络安全法》《互联网信息服务管理办法》等法律法规,通过技术手段伪造流量数据、干扰平台正常运营,属于“不正当竞争行为”,情节严重的可能面临罚款、吊销执照等处罚。2023年某MCN机构因组织机刷赞藏被市场监管部门处罚的案例,已敲响警钟。从行业生态看,机刷行为破坏了公平竞争环境——当劣币驱逐良币,真实创作者因数据“难看”而失去曝光机会,整个行业的创作积极性会受到打击。平台为维护生态健康,必然会加大对机刷行为的打击力度,从“人工审核”到“AI风控”,从“短期限流”到“永久封号”,处罚手段只会越来越严格。

社交媒体的终极逻辑永远是“内容为王”。与其在虚假数据的泡沫中自欺欺人,不如深耕垂直领域、与用户真诚互动——那些由真实共鸣积累的赞藏,才是账号穿越流量周期、沉淀长期价值的基石。毕竟,流量会褪去,但信任永不过时。