卡盟修改防沉迷技术,作为一种试图绕过游戏防沉迷系统的手段,近年来在玩家社区中引发广泛讨论。其声称能帮助玩家规避实名认证和时间限制,但这一技术的可靠性和实际价值究竟如何?是否值得一试?这一问题不仅关乎个人游戏体验,更触及社会监管与青少年保护的深层议题。

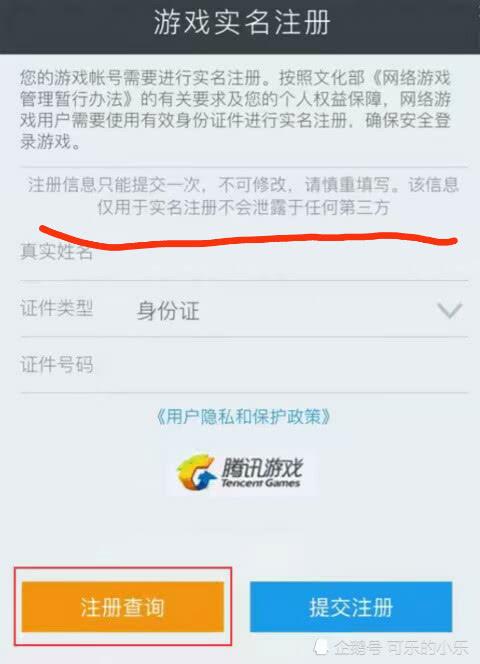

卡盟,通常指游戏卡交易平台或相关服务系统,而防沉迷系统则是中国为保护青少年健康而实施的游戏监管机制。该系统要求玩家进行实名认证,限制未成年人游戏时间,旨在防止沉迷。卡盟修改防沉迷技术,顾名思义,就是通过技术手段修改或规避这一系统。防沉迷机制基于实名认证,通过绑定身份证信息自动识别未成年人,并强制执行每日游戏时长上限。卡盟系统则作为第三方平台,提供游戏充值和辅助服务,而修改防沉迷技术正是利用这一接口,试图篡改或绕过验证流程。

卡盟修改防沉迷技术的工作原理涉及多种方法,如利用漏洞修改客户端数据、使用代理服务器绕过验证,或通过第三方软件篡改实名信息。这些方法声称能让玩家无限制地游戏,但实际操作中往往充满不确定性。技术实现上,它依赖于对游戏协议的逆向工程,或利用未公开的API接口,然而游戏公司如腾讯、网易等巨头持续更新防沉迷系统,加密算法升级使得此类技术极易失效。更关键的是,修改防沉迷并非简单的“一键操作”,而是需要专业知识和持续维护,普通玩家难以驾驭,反而可能因操作失误导致账号异常。

从技术角度看,卡盟修改防沉迷的可靠性极低。游戏公司不断升级防沉迷系统,加强安全措施,使得此类技术极易失效。更重要的是,使用此类技术面临高风险,包括账号永久封禁、法律制裁,甚至个人信息泄露。卡盟修改防沉迷本质上是一种高风险行为,其可靠性远低于官方合规途径。 账号封禁不仅意味着游戏资产损失,还可能影响信用记录;法律层面,《网络安全法》和《未成年人保护法》明确禁止规避监管,情节严重者可能面临行政处罚。个人信息泄露风险同样不容忽视,修改过程常要求提供敏感数据,黑客攻击或平台倒闭可能导致隐私外泄,造成二次伤害。

尽管卡盟修改防沉迷声称能提供便利,但其价值有限。对玩家而言,短期可能获得游戏时间延长,但长期看,破坏了游戏公平性,损害了社区健康。防沉迷系统设计的初衷是促进健康游戏生态,而修改技术则打破了这一平衡,导致未成年人过度游戏,影响学业和身心健康。对社会而言,它削弱了防沉迷系统的保护作用,不利于青少年成长。因此,其价值被风险和负面影响所抵消。 此外,游戏公司投入大量资源开发防沉迷机制,修改技术的泛滥增加了维护成本,最终可能转嫁给所有玩家,通过涨价或限制功能来弥补损失,得不偿失。

卡盟修改防沉迷技术主要被部分玩家和灰色产业利用,尤其是在青少年群体中。随着监管加强,如《未成年人保护法》的实施,此类技术的应用空间日益缩小。未来趋势显示,游戏公司和技术部门将更紧密合作,强化防沉迷机制,使得修改防沉迷的挑战越来越大。例如,人脸识别技术的普及使得实名认证更难绕过,而大数据分析能快速检测异常登录行为。同时,社会舆论对青少年保护的关注度提升,玩家自律意识增强,进一步压缩了灰色市场的生存空间。挑战不仅来自技术层面,还包括道德和法律约束——修改防沉迷本质上是对社会规则的挑战,与社会主义核心价值观倡导的诚信、法治精神背道而驰。

卡盟修改防沉迷不值得尝试的原因在于,它不仅不可靠,还违背了游戏精神和社会责任。玩家应专注于合法合规的游戏方式,如设置合理游戏时间、参与健康活动。与其冒险尝试不可靠的修改技术,不如培养自律习惯,享受游戏的真正乐趣。 游戏本应是娱乐和社交的载体,而非逃避现实的工具。通过官方渠道管理游戏时间,既能满足娱乐需求,又能维护个人和社会利益。例如,使用游戏自带的家长控制功能,或参与线下体育活动,都能实现平衡。在数字时代,防沉迷系统是保护青少年健康的重要屏障,卡盟修改防沉迷技术虽看似诱人,但其不可靠性和风险使其成为陷阱。我们呼吁玩家遵守规则,共同维护一个公平、健康的游戏环境,让游戏成为生活的积极补充,而非逃避现实的工具。