卡盟充值作为虚拟商品交易的重要场景,已成为游戏玩家、话费用户等群体的日常选择,但其背后暗藏的陷阱也让不少用户遭遇损失。从虚假平台钓鱼到货不对板,从账号盗用到售后无门,这些问题的根源往往在于用户对卡盟生态的认知不足和风险防范意识的缺失。要实现安全又靠谱的卡盟充值,需从平台甄别、交易流程、信息保护三个维度建立系统化防护,同时警惕行业乱象背后的灰色链条。

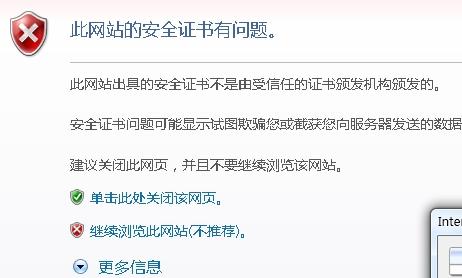

虚假平台与钓鱼网站是用户最常踩的“第一坑”。部分不良分子通过模仿正规卡盟平台的域名、界面和客服话术,搭建高仿钓鱼站点,以“低价充值”“限时折扣”为诱饵吸引用户。这类平台通常具备三个特征:一是备案信息异常,要么主体信息与实际运营不符,要么根本没有备案号;二是支付渠道非官方,诱导用户通过私人转账、不明第三方支付完成交易;三是客服响应机械,对资质审核、售后政策等问题含糊其辞。曾有用户因轻信“XX卡盟官网”的“5折话费充值”,转账后既未到账也无法联系客服,最终发现该平台是盗用正规企业信息的诈骗站点。要规避此类风险,用户需养成“三查”习惯:查备案信息通过工信部官网核实主体资质,查用户评价优先选择有真实交易记录的平台,查支付渠道坚持使用支付宝、微信支付等有担保功能的官方通道。

低价陷阱与货不对板是交易中的“隐形杀手”。部分卡盟平台以远低于市场价的套餐吸引用户,实则通过“拆分充值”“延迟到账”“虚拟商品缩水”等手段获利。例如,游戏点卡充值市场价100元/张,不良平台可能以80元为噱头,实际到账却为50元面值的“合成卡”,需用户多次操作才能凑足面值;或承诺“秒到账”,却拖延数小时甚至拒绝发货,以“系统故障”为由推脱。这类陷阱的本质是利用信息差,将用户对“低价”的追求转化为对交易规则的忽视。安全卡盟充值的逻辑很简单:正规平台因渠道成本、运营费用等因素,价格波动始终在合理区间,若某套餐价格明显偏离市场均值,需立即警惕。同时,交易前务必确认商品详情页的“到账说明”,明确是否支持部分退款、到账时效等条款,避免陷入“低价即正义”的消费误区。

无担保交易与信息泄露是充值安全的“致命漏洞”。部分卡盟平台为降低成本,诱导用户通过私人微信、QQ直接转账,跳过平台担保流程,一旦出现问题,用户将面临维权无门的困境。更有甚者,在交易过程中要求用户提供游戏账号、身份证号等敏感信息,实则通过木马程序窃取用户财产。2023年某游戏论坛曾曝光案例:用户为“省手续费”通过私人转账购买游戏点卡,对方收到款项后将其拉黑,而平台以“交易不在官方渠道”为由拒绝介入。这警示我们,靠谱的卡盟充值必须坚持“平台担保”原则——所有交易需在平台系统内完成,确认收货后再放款款;同时,严格保护个人信息,不向商家透露与充值无关的账号密码、身份证号等,支付时开启平台的安全验证功能,如指纹、人脸识别等。

行业乱象的根源在于监管缺位与信任成本。当前卡盟行业存在大量中小型平台,部分平台为追求短期利益,对入驻商家资质审核流于形式,甚至默许“黑卡”“洗卡”等违规行为。所谓“黑卡”,是指通过非法渠道获取的虚拟商品,如盗用他人信息充值的游戏点卡、话费卡,这类交易不仅可能导致用户账号被封,还可能涉及法律风险。而“洗卡”则是将非法所得通过卡盟平台“洗白”,扰乱市场秩序。要实现安全充值,用户需优先选择有明确“商品溯源”机制的平台,要求商家提供充值渠道的授权证明,拒绝来源不明的低价商品。同时,监管部门需加强对卡盟平台的资质审查,建立商家信用档案,对违规平台实施“黑名单”制度,从根源压缩灰色空间。

卡盟充值的安全本质是信任的建立,用户需擦亮双眼,平台需坚守底线。在选择卡盟平台时,不妨将其视为“金融级”操作:查资质如查银行牌照,看评价如看理财产品说明书,守规则如遵守交易密码。唯有当用户形成“安全优先”的消费习惯,平台构建“透明可追溯”的生态体系,卡盟充值才能真正摆脱“陷阱丛生”的标签,成为连接虚拟商品与用户需求的可靠桥梁。毕竟,便捷不应以牺牲安全为代价,虚拟世界的交易,同样需要现实的契约精神。