卡盟充值到账需要多久?等待时间让人好奇!对于依赖虚拟商品服务的用户而言,这个问题几乎每次充值都会浮现——无论是游戏玩家紧急购买点卡开黑,还是社交用户充值虚拟礼物打赏,卡盟充值到账的快慢直接关系到体验流畅度。看似简单的“等待几分钟”,背后却涉及技术架构、支付逻辑、平台运营等多重维度,而用户对“时间”的敏感,恰恰折射出虚拟服务行业对效率与体验的深层追求。

卡盟充值的核心是虚拟商品的数字化流转,其到账时间本质上是信息流与资金流的同步效率。简单来说,用户完成支付后,平台需要验证交易真实性、触发商品发放指令、对接目标系统(如游戏运营商、通信运营商),最终完成权益到账。这一链条中的每个环节都可能成为时间变量,而“多久到账”的答案,也因此从“秒级”到“数小时”不等。到账时间是卡盟服务体验的“第一印象”,用户对等待的容忍度,往往取决于对平台的信任程度与场景紧急性——紧急开荒时30秒延迟都显得漫长,而提前规划的会员续费则可能接受1-2小时到账。

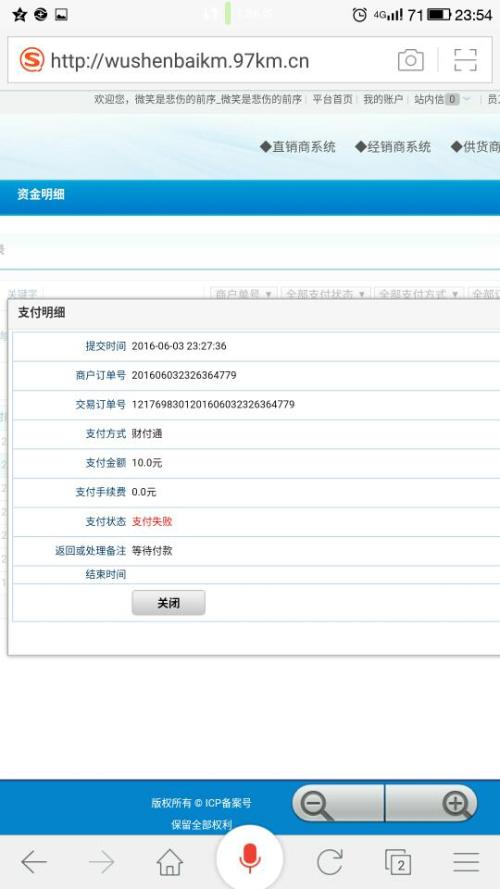

影响卡盟充值到账时间的首要因素是支付方式与通道稳定性。第三方支付(如支付宝、微信支付)因涉及银行间清算,通常存在几秒到几分钟的“异步处理”延迟,尤其在银行系统繁忙或大额交易时,清算周期可能拉长;而直连支付通道(如部分聚合支付平台)若与卡盟系统深度集成,可实现“支付即到账”的实时效果,但这对平台的技术对接能力和风控能力要求极高。此外,支付验证环节的复杂度也会拖慢速度:部分平台为防范盗刷,会触发短信验证、人脸识别等二次校验,虽然提升了安全性,却延长了用户等待时间——这种“安全与效率的博弈”,正是卡盟平台日常运营的平衡艺术。

商品类型与目标系统的特性同样决定到账速度。游戏点卡充值因需对接游戏官方接口,若平台与厂商的API接口响应延迟,或游戏服务器处于维护状态,到账时间可能从常规的1-5分钟延长至30分钟以上;而话费充值则依赖运营商的实时处理系统,大部分情况下能在5-10分钟内到账,但遇上月初月末的充值高峰期,运营商系统负载过高时,延迟偶有发生。相比之下,虚拟会员、影视会员等“权益类”商品因多为平台自主发放,到账速度最快,部分支持“即时到账”,甚至无需等待——这背后是商品数字化程度的差异:权益类商品无需跨系统对接,信息传递链条更短,自然效率更高。

用户操作与平台负载是容易被忽视的“隐性变量”。用户填写的充值账号错误、商品选择与目标平台不匹配(如将A游戏的点卡充入B游戏),会导致系统自动退款,而退款周期通常比充值到账更长(1-3个工作日);部分平台在促销活动期间(如双11、春节充值优惠)用户量激增,服务器并发处理能力不足时,会出现“排队到账”现象,甚至提示“预计到账时间XX:XX”。这种“等待提示”看似透明,实则考验平台对用户心理的把握——明确告知等待时长,比让用户在“未知焦虑”中徘徊更能提升体验。用户对“等待时间”的容忍度,本质是对“确定性”的需求,哪怕时间较长,只要能准确预估,焦虑感便会大幅降低。

更深层次看,卡盟充值到账时间的长短,映射出虚拟服务行业的“基础设施成熟度”。头部卡盟平台因投入大量资源建设分布式服务器、优化API接口、建立多通道备份机制,已能将90%以上的充值场景控制在5分钟内到账;而中小平台受限于技术投入,仍依赖人工审核或单一通道,到账稳定性与速度均显不足。值得注意的是,随着区块链技术的发展,部分前沿平台开始尝试“智能合约自动发放”,通过去中心化技术实现“支付即确认、确认即到账”,理论上可将到账时间压缩至秒级,但受限于行业合规性与用户接受度,短期内难以普及。技术迭代是缩短到账时间的核心驱动力,而合规与安全的底线,决定了“快”的边界。

用户对“卡盟充值到账需要多久”的好奇,本质上是对“服务确定性”的追问。在虚拟商品渗透率越来越高的当下,充值到账时间已不仅是技术指标,更是平台服务能力的综合体现——它需要技术团队的底层支撑、运营环节的精细管理,以及对用户心理的精准洞察。未来,随着用户对即时性需求的持续提升,卡盟平台在“更快”与“更稳”之间找到平衡,才能让“等待时间”从“焦虑源”变为“信任锚”,最终在虚拟服务竞争中占据主动。毕竟,当“到账”提示音准时响起,用户感受到的不仅是权益的交付,更是对平台专业度的无声认可。