卡盟充值怎么还要手续费?这笔钱该交吗?这是许多用户在游戏充值、话费充值或虚拟商品购买时常见的疑问。事实上,随着第三方支付平台的普及,各类线上充值服务层出不穷,“卡盟”作为其中的典型代表,因其便捷性和资源丰富性受到用户青睐,但随之而来的手续费问题也常引发争议。要厘清这笔钱该不该交,需从手续费的产生逻辑、行业规则、用户权益等多维度深入分析,而非简单将其视为“额外成本”。

手续费的本质是服务价值的货币化体现。卡盟平台通常连接着上游供应商(如游戏运营商、通信服务商)和下游用户,充当资源整合与中介服务的角色。当用户通过卡盟进行充值时,资金流经多个环节:用户支付→第三方支付通道→卡盟平台→上游供应商→最终到账。这一过程中,支付通道会收取交易费率(一般为0.6%-1%,不同支付方式费率差异较大),卡盟平台需承担服务器维护、客服响应、风控审核等运营成本,同时还要赚取合理利润以维持业务运转。因此,手续费并非“凭空收取”,而是对平台服务成本与价值的补偿。例如,若用户通过银行卡充值,支付通道的成本可能较低,平台甚至可能免收手续费;但若使用信用卡或某些快捷支付,费率较高,平台就可能将部分成本转嫁给用户。这种差异化收费逻辑,本质上是对不同支付方式风险的差异化定价,符合行业惯例。

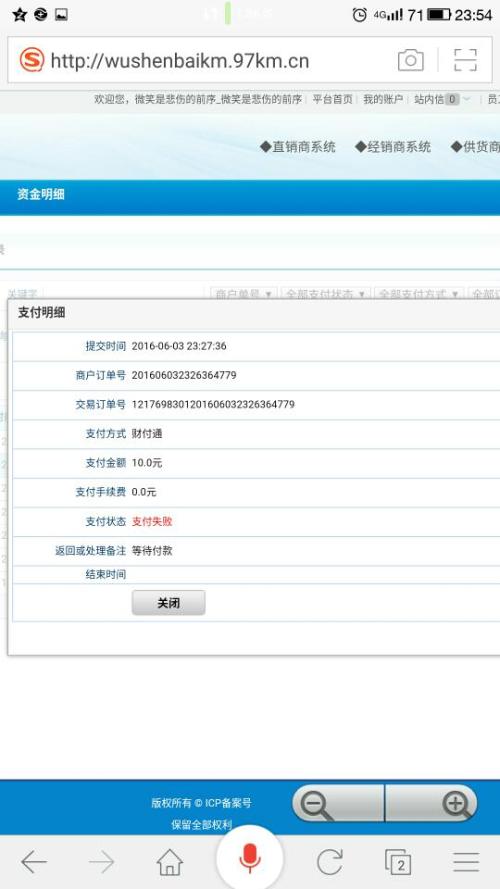

然而,“该不该交”的核心并非手续费本身的存在,而是其合理性与透明度。当前部分卡盟平台存在“模糊收费”问题:用户在充值前未明确提示手续费,到账时才发现金额缩水;或收费标准随意调整,同一笔充值在不同时段显示不同费用;更有甚者将手续费包装为“服务费”“通道费”,却不说明具体用途。这类行为不仅违背了交易的公平原则,也侵犯了用户的知情权。从法律层面看,《消费者权益保护法》明确规定,经营者应当明码标价,不得收取未予标明的费用。因此,若卡盟平台未提前、清晰告知用户手续费,则这笔钱本质上属于“不合理收费”,用户有权拒绝并要求退还。

用户需警惕的是,手续费的高低并非判断平台优劣的唯一标准,但“免费”背后往往隐藏着风险。部分卡盟平台以“零手续费”为噱头吸引用户,实则通过其他方式牟利:例如,在充值时故意压低到账比例(如用户充100元,实际到账85元,变相收取15%“隐形手续费”);或通过倒卖用户信息、进行资金池运作等违规操作维持运营。这类平台看似“让利”,实则将用户权益置于风险之中。相比之下,那些合理收取手续费(如1%-3%且低于支付通道成本)、公开费用明细、提供售后保障的平台,反而更值得信任——其收费逻辑透明,说明平台愿意合规运营,将用户资金安全放在首位。

从行业趋势看,随着监管趋严和用户维权意识提升,卡盟平台的收费模式正逐步规范化。2023年以来,央行等多部门联合整治支付乱象,要求支付机构严格落实“断直连”“备付金集中存管”等政策,卡盟平台作为支付服务的下游参与者,必须通过合规的第三方支付通道开展业务,这意味着通道成本难以避免,但同时也倒逼平台提高收费透明度。未来,那些能够清晰拆分“商品费用”“支付通道费”“平台服务费”,并提供详细账单的平台,将在竞争中占据优势;而依赖“模糊收费”甚至违规操作的平台,将逐渐被市场淘汰。

对用户而言,面对卡盟充值手续费,需建立“理性判断+主动规避”的应对逻辑:首先,优先选择正规平台,查看其是否具备相关资质(如《支付业务许可证》合作资质)、用户口碑如何,避免因贪图“零手续费”陷入风险;其次,充值前仔细阅读费用说明,确认是否包含手续费、收费标准是什么,必要时通过客服核实;最后,根据充值金额灵活选择支付方式,大额充值可优先选择手续费较低的渠道(如银行卡直充),小额充值则无需为几元手续费纠结——毕竟平台的服务成本真实存在,完全免费的服务往往难以持续。

归根结底,卡盟充值手续费的存在有其合理性,但“该不该交”取决于平台是否合规、透明,以及用户是否知情、自愿。手续费不是“原罪”,不合理收费和暗箱操作才是。在数字支付日益普及的今天,用户唯有擦亮双眼,主动了解规则,才能在享受便捷服务的同时,守护好自己的合法权益;而卡盟平台也需明白,只有以透明收费、合规经营为基石,才能赢得用户信任,实现长远发展。