卡盟充值资金的提现问题,一直是平台用户与行业观察者关注的焦点。随着虚拟商品交易规模的扩大,大量用户通过卡盟平台充值购买游戏点卡、话费充值、软件授权等虚拟服务,但账户余额的灵活使用需求,让“如何提现”成为高频疑问。尤其当部分平台限制直接提现时,“隐藏方式”的说法在用户群体中流传,然而这些所谓的“捷径”往往暗藏风险。合规性是资金安全的核心边界,任何脱离监管的“隐藏提现”都可能触碰法律红线,最终损害用户自身权益。

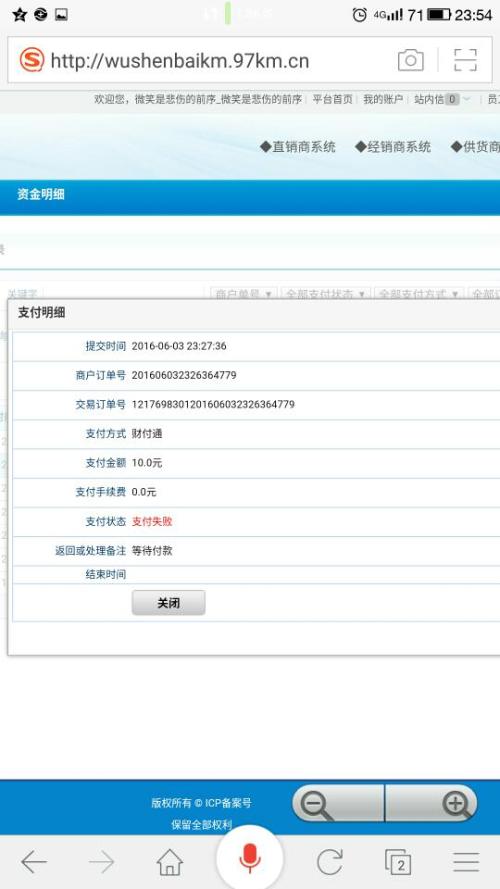

卡盟充值与提现的基本逻辑,本质上是虚拟商品交易的资金闭环。用户通过银行卡、第三方支付等方式向卡盟平台充值,资金转化为平台内虚拟货币或账户余额,用于购买平台提供的虚拟商品。这类平台的盈利模式主要依托商品差价与手续费,因此多数平台会严格限制余额提现,以避免资金直接流出影响运营。当用户因误充值、余额闲置或交易终止需要提取资金时,便产生了对“提现方式”的需求,这也是“隐藏提现”话题滋生的土壤。

用户对“隐藏提现方式”的探索,往往源于对平台规则的不满或信息差。例如,部分用户因未仔细阅读用户协议,误以为充值资金可随时提现;也有用户因平台收取高额提现手续费,试图寻找更经济的路径。于是,“私下交易”“中介代提”“利用漏洞”等说法在社群中传播,但这些所谓“隐藏方式”并非合规解决方案,而是游走在灰色地带的风险操作。

从合规角度看,卡盟平台提现需遵循《非银行支付机构网络支付业务管理办法》等规定,落实实名制与反洗钱义务。正规平台提供的提现路径通常包括三种:一是直接提现至银行卡,需完成高级实名认证(身份证、银行卡、人脸识别三要素绑定),且提现金额受平台每日限额控制;二是转化为平台内其他虚拟商品,如游戏道具、会员服务等,通过再次销售实现“变相提现”;三是对接合规第三方支付渠道,提现至支付宝、微信等账户,但同样需满足身份核验与交易场景要求。这些方式虽然可能存在流程限制,但资金安全受平台风控与监管机构双重保障。

所谓“隐藏提现方式”,实则是对合规规则的规避,其背后往往隐藏着多重风险。第一种是“私下交易”,即用户通过社群、社交软件联系“代充中介”,要求对方用自己账户余额购买指定虚拟商品,再通过线下转账支付资金。这种方式看似灵活,但中介可能卷款跑路,或利用交易进行洗钱活动,用户一旦涉及资金异常,将面临账户封禁甚至法律责任。第二种是“虚假交易提现”,部分用户伪造订单、利用平台退款漏洞套现,这种行为已涉嫌诈骗,根据《刑法》第二百六十六条,数额较大者可处三年以下有期徒刑。第三种是“黑产工具提现”,即使用非法软件破解平台风控系统,实现违规资金转移,这类操作不仅违反平台用户协议,更可能触犯《网络安全法》,面临刑事处罚。

近年来,随着监管趋严,卡盟行业的合规化进程加速。网信办开展的“清朗”行动明确要求虚拟商品交易平台落实主体责任,打击洗钱、诈骗等违法犯罪行为。合规卡盟平台普遍接入央行清算系统,用户资金由银行或持牌支付机构存管,从源头上避免平台挪用资金风险。同时,平台对异常提现行为的监控也日益严格,频繁、大额的“隐藏提现”操作会触发风控预警,导致账户功能受限。可以说,在强监管环境下,“隐藏提现”的生存空间被极大压缩,合规操作才是资金安全的唯一选择。

对于用户而言,面对卡盟充值余额,应建立理性的资金管理意识。首先,在充值前仔细阅读平台规则,明确提现政策与手续费标准,避免因信息差产生纠纷;其次,优先选择持有《支付业务许可证》的合规平台,这类平台资金存管透明,提现流程有保障;若确实需要处理账户余额,可通过平台内合规渠道转化为虚拟商品,再通过二手交易平台折价出售,实现“曲线提现”;最后,警惕任何声称“100%提现”“手续费低至1%”的中介广告,这些往往是诈骗或洗钱陷阱,一旦参与,可能成为违法犯罪的“工具人”。

卡盟充值资金的提现问题,本质上是虚拟交易生态合规性的缩影。随着数字经济的深入发展,虚拟商品的资金流转将更加规范,“隐藏方式”的生存土壤终将消失。用户唯有树立“合规优先”的意识,主动拥抱监管规则,才能在享受虚拟服务便利的同时,守护好自身资金安全。毕竟,任何试图绕过法律底线的行为,最终都难逃“聪明反被聪明误”的结局。