卡盟平台上“克隆好友”“秒赞”等功能的宣传语往往直击用户痛点——一键复制好友列表、批量点赞提升互动率,但这些“神操作”的背后,究竟藏着怎样的技术逻辑与现实隐忧?

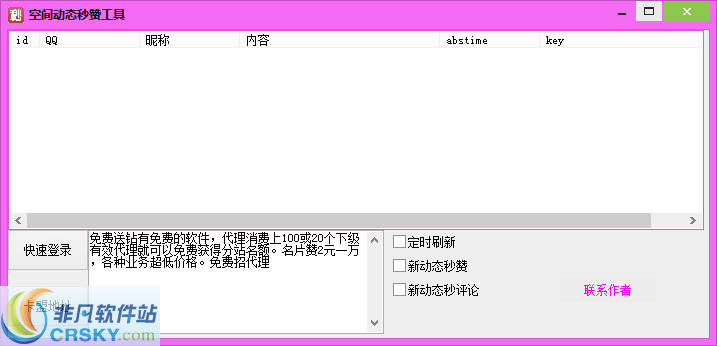

所谓“卡盟克隆好友”,本质是通过技术手段模拟社交账号的好友关系迁移。用户授权账号权限后,平台通过API接口或脚本导出原账号的好友列表,再批量添加至新账号,实现“好友圈平移”。而“秒赞功能”则是利用自动化脚本或第三方接口,在短时间内对指定内容(如朋友圈、动态、短视频)进行高频点赞,甚至可定向选择好友列表进行互动。这两种功能在卡盟平台上通常以“套餐”形式出售,价格从几元到上百元不等,宣称“1分钟克隆500好友”“10秒点赞100条”,精准切中了用户“快速涨粉”“提升社交形象”的需求。

表面上看,这些功能似乎解决了社交新账号起步难、内容曝光低的问题。对个人用户而言,克隆好友能快速构建“熟人社交圈”,避免新账号冷启动的尴尬;对商家或自媒体来说,秒赞能营造“内容受欢迎”的假象,吸引真实用户关注,形成“数据-流量-变现”的闭环。卡盟平台的宣传也极具煽动性:“无需人工操作,躺着也能打造高人气账号”“好友数量翻倍,商机自然找上门”。这种“高效捷径”的诱惑,让不少用户愿意一试。

然而,剥离这些“高效”的外衣,卡盟克隆好友与秒赞功能的真实面目,远非宣传那般光鲜。从技术层面看,“克隆好友”的实现需要用户提供账号密码、手机号等敏感信息,卡盟平台后台可借此获取用户通讯录、聊天记录等隐私数据。即便平台承诺“数据加密”,但灰色产业链的数据泄露风险始终悬而未决——曾有安全机构曝光,部分卡盟平台会将用户数据打包出售给下游黑产,用于精准诈骗或垃圾信息推送。更危险的是,若脚本存在漏洞,可能导致原账号被恶意登录,甚至被盗用身份进行违法活动。

“秒赞功能”同样暗藏风险。社交平台对异常行为有严格监测机制,短时间内高频点赞会被判定为“机器操作”,轻则限流降权,重则直接封号。某短视频平台的运营人员透露:“我们每天清理数万条异常点赞数据,这些账号要么被限流,要么永久封禁,用户花钱‘买热闹’,最后落得‘账号报废’的下场。”此外,秒赞营造的“虚假繁荣”会误导用户判断——当内容实际互动率与点赞数严重不符,真实用户会察觉异常,反而对账号产生信任危机,陷入“数据造假→用户流失→继续造假”的恶性循环。

更深层的隐忧在于社交价值的异化。社交平台的核心价值在于“连接真实”,而克隆好友与秒赞本质是对“真实互动”的伪造。当用户沉迷于用虚假数据堆砌“高人气”,实则是在构建一座“社交泡沫”:好友列表里满是“僵尸粉”,点赞互动来自机器脚本,看似热闹的账号背后,是真实的社交关系被稀释、信任被透支。正如社会学家所言:“数字时代的社交焦虑,本质是对‘被看见’的过度渴求,而捷径只会让人离真实的自己越来越远。”

从法律与道德角度看,卡盟克隆好友与秒赞功能游走在灰色地带。根据《网络安全法》,未经用户同意获取、出售个人信息属违法行为;而“秒赞”若涉及刷单炒信,则违反《反不正当竞争法》。卡盟平台为规避监管,常以“技术测试”“数据服务”为幌子,但用户一旦使用,便可能成为违法链条的“共谋者”。去年某地警方就破获一起利用卡盟平台克隆好友实施诈骗的案件,犯罪分子通过克隆受害者好友账号,以“急需用钱”为由骗取资金,涉案金额达数百万元。

那么,这些“神功能”为何屡禁不止?根源在于用户对“快速成功”的执念与社交平台“数据至上”的算法逻辑。当平台用点赞数、好友量作为流量分配的核心指标,用户便自然倾向于用“捷径”换取数据优势。但算法并非不可逆转——越来越多的平台开始重视“互动质量”而非“数量”,例如引入“真实好友互动权重”“内容完播率”等指标,单纯的数据造假已难奏效。

对于普通用户而言,与其沉迷卡盟的“神奇功能”,不如回归社交的本质:优质内容比虚假数据更具吸引力,真实互动比冰冷的数字更有温度。与其花几十元买“秒赞”,不如花时间打磨内容、维护好友关系——毕竟,社交的终极目标不是“看起来很受欢迎”,而是“真正被需要”。卡盟的“捷径”或许能暂时伪造热闹,却永远无法替代真诚连接的力量。当用户放下对“数据神话”的执念,或许才能在数字时代找到属于自己的真实社交坐标。