在互联网服务高度商业化的今天,各类平台的VIP会员体系已成为用户获取特权的重要途径。然而,一种看似“高性价比”的选择悄然流行——通过卡盟等虚拟交易平台“刷VIP”。这种动辄仅需几元、几十元就能获得原价数百元会员资格的方式,让不少用户心动,但随之而来的疑问是:卡盟刷VIP真的靠谱吗?能享受真正的会员服务吗?

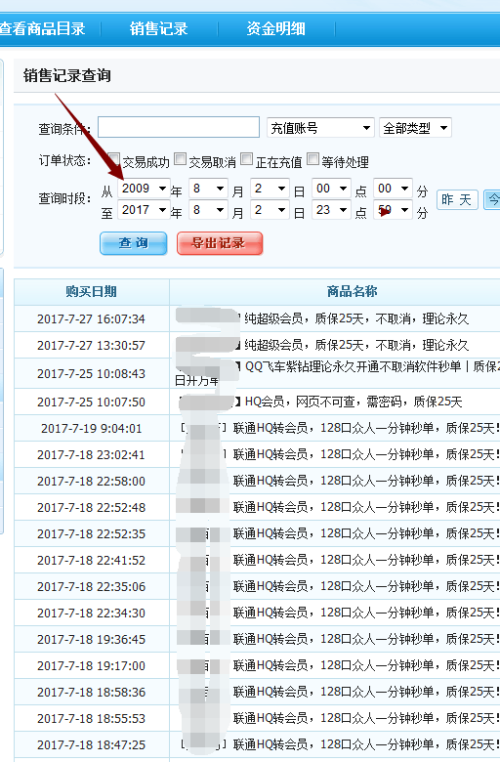

卡盟,全称“卡片联盟”,最初以游戏点卡、虚拟道具交易为主,后逐渐扩展到各类会员账号“代充”“共享”服务。所谓“刷VIP”,本质上是利用平台漏洞、账号共享或非正规渠道授权,为用户开通低于市场价的会员资格。例如,某视频平台年费会员原价298元,卡盟可能仅需30元即可“开通”,其背后往往是多个账号共享权限,或是通过技术手段破解会员验证机制。这种模式看似打破了价格壁垒,实则埋下了诸多隐患。

从技术层面看,卡盟刷VIP的“不靠谱”具有必然性。正规平台的会员系统通常与账号体系深度绑定,通过设备指纹、登录行为、支付验证等多重校验确保会员权益的唯一性。而卡盟提供的“共享会员”,本质是多个用户共用一个主账号,平台一旦检测到异常登录(如异地、多设备同时在线),便会触发风控机制,轻则限制会员功能,重则直接封禁账号。更有甚者,部分卡盟商家通过盗用他人支付信息、破解平台数据库等非法手段获取会员资格,用户使用此类账号不仅面临随时失效的风险,还可能因“使用非法服务”被平台追究责任。

即便侥幸“成功”刷到VIP,用户能享受的会员服务也大打折扣。正规会员的核心权益包括专属内容访问、广告屏蔽、高清画质、优先体验等,这些权益依赖于平台对账号的实时授权。而卡盟刷VIP的账号往往处于“灰色地带”:共享账号可能因多人使用导致流量超标被限速;破解账号无法接收平台推送的专属活动信息;更关键的是,许多平台已建立会员权益核验机制,非官方渠道开通的会员可能无法解锁“会员专享折扣”“线下权益联动”等深度服务。例如,某电商平台的Plus会员可享95折优惠,但通过卡盟刷取的会员账号在结算时可能提示“权益异常”,实际支付仍为原价。

用户之所以愿意冒险尝试卡盟刷VIP,核心原因在于价格诱惑——正规会员动辄数百元的年费,与卡盟的“白菜价”形成鲜明对比。但“便宜没好货”的规律在此体现得淋漓尽致:为节省几十元会员费,用户可能面临账号被盗、个人信息泄露(共享账号需提供登录凭证)、财产损失(部分卡盟要求预付定金,跑路事件频发)等多重风险。更值得警惕的是,卡盟交易本身游走在法律边缘,根据《网络安全法》和《用户协议》,通过非正规渠道获取会员资格属于违约行为,平台有权终止服务,情节严重者甚至可能承担法律责任。

随着监管趋严和平台技术升级,卡盟刷VIP的生存空间正在被压缩。一方面,国家网信办等部门持续打击虚拟交易黑产,要求平台加强账号实名制和交易溯源;另一方面,正规平台通过“会员权益可视化”“增值服务差异化”等策略,让用户更清晰地认识到付费会员的实际价值。例如,部分音乐平台推出“会员听歌时长统计”“无损音质对比”等功能,让用户直观感受付费与免费的体验差距;视频平台则通过“独家剧集首发”“会员专属弹幕”等权益,增强会员粘性。这些举措使得用户逐渐意识到:“低价会员”看似实惠,实则隐藏巨大成本,而正规会员服务的稳定性和专属权益,才是长期体验的保障。

归根结底,卡盟刷VIP的“不靠谱”不仅是技术问题,更是价值选择问题——用户追求的是“省钱”,还是“安心服务”?在数字服务日益精细化的今天,正规会员体系通过持续的内容投入和技术优化,为用户提供了稳定、安全、有保障的特权体验。与其为了一时的低价冒险,不如选择官方渠道购买会员,既是对自身权益的保护,也是对优质内容创作的支持。毕竟,互联网服务的本质是价值交换,唯有合法合规、诚信交易,才能让用户真正享受“会员”二字带来的便利与尊贵。