卡盟刷会员靠谱吗?真的能享受会员服务?这是近年来不少消费者和商家心中的疑问。在流量经济盛行的当下,会员制已成为平台提升用户粘性的核心手段,而“刷会员”作为灰色产业链的产物,却以低价、便捷的诱惑吸引着不少人。但深入剖析其运作逻辑与实际风险,便会发现这类“捷径”背后暗藏多重陷阱,所谓的“会员服务”更可能只是镜花水月。

卡盟刷会员的本质是“虚假权益交易”,其“靠谱性”在法律、安全、服务三个维度均存在根本性缺陷。首先从法律层面看,刷会员行为涉嫌违反《反不正当竞争法》及各大平台的用户协议。平台通过会员体系沉淀真实用户数据、优化服务体验,而刷会员本质上是通过虚假交易伪造用户活跃度,破坏了市场公平竞争秩序。一旦被平台识别轻则封号禁权,重则可能面临法律诉讼,近年来已有商家因刷会员被平台起诉并赔偿的案例,这印证了其法律风险的真实存在。

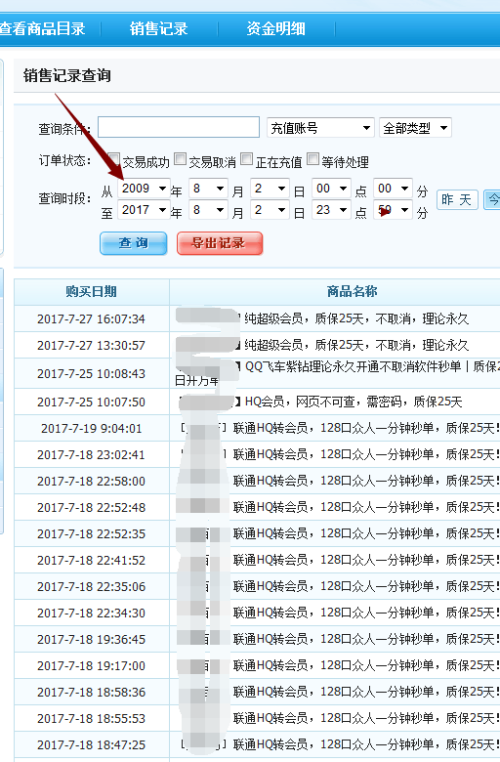

在账号安全方面,卡盟刷会员的操作往往需要用户提供账号密码,或通过非官方链接完成支付。这类平台多为个人或小团队运营,缺乏正规的数据安全保障机制,用户的账号信息极易被泄露或转卖。更常见的是,刷会员后平台风控系统会立即标记异常账号,轻则限制会员功能,重则直接封禁,用户不仅无法享受服务,反而可能损失原有账号内的资产。某电商平台用户曾反映,通过卡盟“刷”了年度会员后,账号被平台判定为“异常登录”,不仅会员资格被取消,账户内绑定的支付工具也遭冻结,最终得不偿失。

至于“真的能享受会员服务吗”,答案往往是否定的。正规会员权益是平台基于用户协议提供的真实服务,包括专属客服、折扣优惠、内容特权等,而这些权益的兑现依赖平台系统的实时验证。卡盟刷会员通常是通过技术手段模拟支付或篡改会员状态,这类“虚假会员”在平台系统中并无真实数据支撑,一旦触发风控规则,会员状态便会失效。例如视频平台会员,刷会员后可能无法投屏、无法下载,甚至无法观看独家内容;知识付费平台的“刷会员”用户,可能无法参与课程互动或领取证书。这些案例表明,所谓的“会员服务”只是短暂的数据伪装,缺乏实际保障。

从行业趋势看,随着大数据和AI技术的普及,平台对异常会员的识别能力越来越强。主流平台已建立完善的用户行为分析模型,通过登录设备、支付路径、使用习惯等多维度数据判断会员真实性,刷会员的成功率正逐年下降。同时,监管层对虚拟经济领域的虚假交易行为持续高压打击,2023年多部门联合开展的“清朗”行动中,就明确将“刷单刷量”列为整治重点,卡盟刷会员的生存空间被进一步压缩。

消费者为何仍会尝试刷会员?根源在于对会员权益的刚需与成本敏感的矛盾。以视频平台为例,官方会员月费多在15-30元,年费则需数百元,部分用户认为性价比不高,转而寻求卡盟的“5元月会员”“50元年会员”等低价选项。但这类低价会员背后,往往是平台未开放的“测试账号”或盗用他人信息的非法账号,用户权益毫无保障。事实上,正规平台为吸引用户已推出多种优惠策略,如学生折扣、家庭共享套餐、首月体验价等,这些合法途径既能享受服务,又能规避风险,远比卡盟刷会员更“靠谱”。

对商家而言,刷会员看似能快速提升数据表现,实则是饮鸩止渴。电商平台将会员复购率、活跃度作为店铺权重的重要指标,但刷来的会员无实际消费行为,无法转化为真实销量,反而可能因数据异常被平台降权。某服装店主曾为冲店铺等级,通过卡盟刷了上千会员,结果因“虚假交易”被平台扣分,流量断崖式下跌,最终得不偿失。真正提升店铺竞争力的,始终是产品质量与服务体验,而非虚假数据。

卡盟刷会员的乱象,也折射出部分平台会员体系设计的问题。若会员权益与价格匹配度低、续费门槛过高,确实会催生用户的“绕道”心理。但解决这一问题的关键,在于平台优化会员服务,而非用户铤而走险。例如增加会员专属权益的实用性、推出灵活的付费周期、建立透明的权益说明机制,才能让用户心甘情愿通过正规渠道获取会员。

归根结底,卡盟刷会员既不靠谱,也无法享受真正的会员服务。其所谓的“低价”背后,是法律风险、账号安全隐患与服务缩水的三重陷阱。消费者应树立理性消费观念,通过官方渠道获取会员权益;商家则需回归商业本质,用真实服务赢得市场;平台更应完善会员体系,让每一份付费都对应真实价值。唯有如此,虚拟经济的生态才能健康有序,会员制的价值才能真正得以彰显。