在微信生态中,社群作为私域流量的核心载体,一直被企业和个人运营者视为获客与转化的关键阵地。然而,随着竞争加剧,不少人开始寻求“捷径”,其中“卡盟刷微信加群”逐渐成为一些人口中的“高效引流手段”。但所谓的“高效”究竟是真实增长还是数字泡沫?卡盟刷微信加群的实际效果,远比想象中复杂,其背后隐藏的风险与低效,可能远超短期收益。

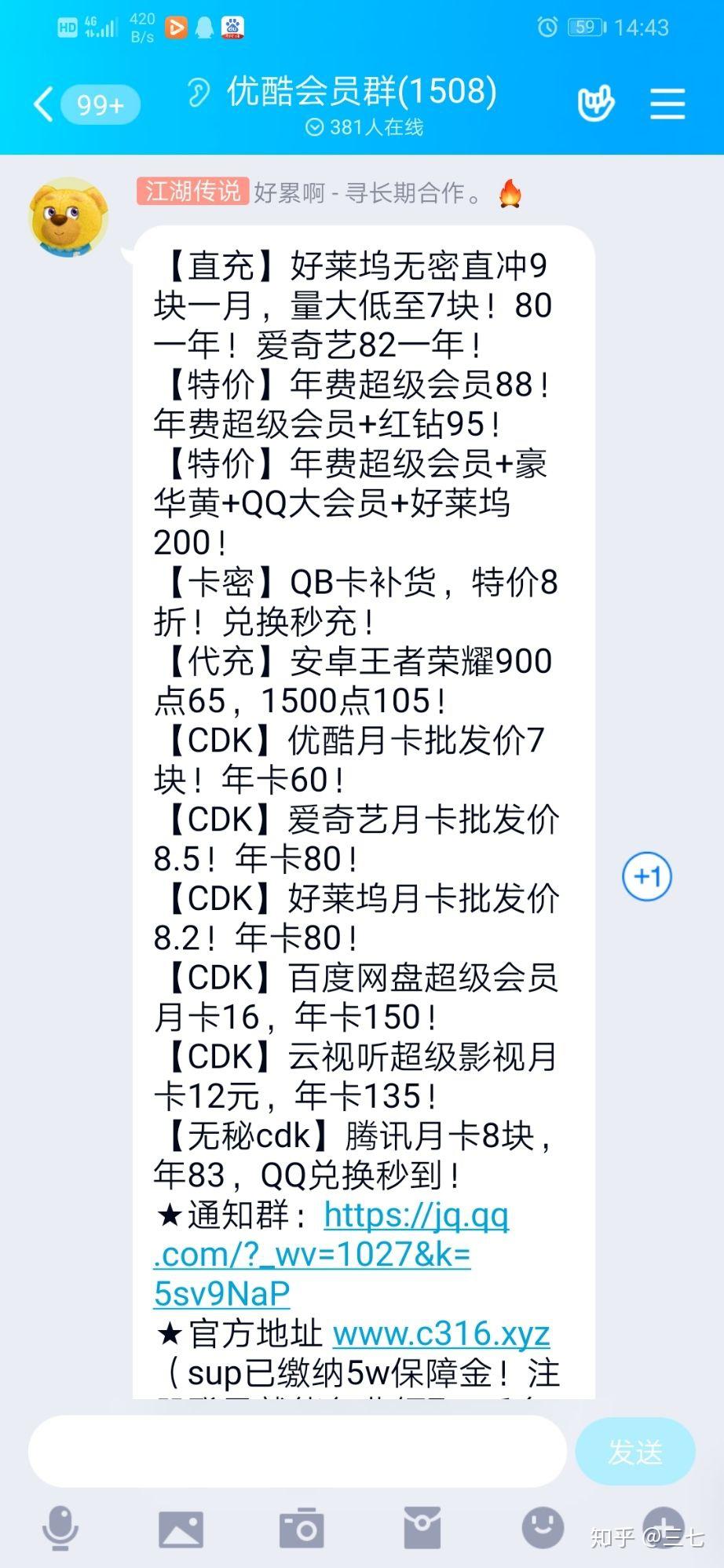

卡盟刷微信加群,本质是通过第三方平台(即“卡盟”)提供的自动化工具或人工服务,批量实现微信群的加入或群成员的添加。这些服务通常以“低价包群”“秒进千人群”为噱头,声称能帮助用户快速扩充社群规模,甚至承诺“精准定向行业群”。从操作逻辑看,卡盟平台多通过模拟用户行为、利用微信接口漏洞或使用“养号”后的微信账号,批量执行加群指令,部分还会配合群发欢迎语、广告内容,试图营造“活跃假象”。但这种操作的核心问题在于:所有增长都是“虚假繁荣”,与真实用户行为背道而驰。

所谓的“效果”,不过是自欺欺人的数字游戏。卡盟刷来的群成员,本质是“僵尸粉”或“低质账号”,这些账号要么是长期未登录的“小号”,要么是批量注册的营销号,甚至可能是被平台封禁的“风险号”。它们不会产生任何互动,不会参与群聊,更不会转化为实际客户。曾有从业者私下透露,刷一个500人的群,实际活跃用户可能不足10人,其余全是“静默账号”。更讽刺的是,这类账号在微信社群中极易被系统识别,一旦被批量清理,社群人数会瞬间“断崖式下跌”,之前投入的成本和时间全部付诸东流。此外,刷群还会导致社群质量严重下降:群内充斥广告、虚假信息,真正有价值的用户因体验差而主动退出,最终“群”变成了“死群”,反而损害品牌形象。

除了效果虚高,卡盟刷微信加群还面临合规与安全风险。微信平台明确禁止使用第三方工具进行批量加群、群发等违规操作,一旦被检测到,轻则限制账号功能(如无法加群、无法发消息),重则永久封禁微信账号。对于企业而言,主账号被封禁意味着私域流量体系崩溃,损失难以估量。更危险的是,卡盟平台本身的安全性存疑:用户需要提供微信账号密码进行操作,这些信息可能被平台盗用,导致账号被盗、好友列表被窃,甚至卷入电信诈骗等违法活动。曾有案例显示,某商家通过卡盟刷群后,不仅账号被封,还被不法分子利用账号向好友发送诈骗链接,最终引发法律纠纷和经济损失。

从实操层面看,卡盟刷微信加群的“性价比”也极低。虽然单次刷群成本看似不高(如百人群仅需几元),但长期投入却是个无底洞:为了维持“群规模”,用户需要不断刷群,否则数据会迅速“缩水”;而刷群带来的“虚假繁荣”,会让运营者陷入“数据焦虑”,误以为社群运营有效,从而忽视真正的用户需求。相比之下,精细化运营一个小型但高活跃的社群,效果远胜于刷十个大型“死群”。例如,通过优质内容吸引精准用户入群、定期开展互动活动、建立用户分层管理体系,虽然初期增长较慢,但用户粘性和转化率会持续提升,这才是社群运营的正道。

真正的社群价值,在于“连接”而非“数量”。微信社群的本质是人与人的关系网络,只有通过真实互动建立信任,才能实现流量到留量的转化。卡盟刷微信加群看似解决了“人少”的问题,却破坏了社群的“活性”,最终让社群失去存在的意义。对于企业和个人运营者而言,与其将时间和金钱投入在这种“短平快”的虚假操作上,不如回归社群运营的本质:提供有价值的内容,解决用户的实际问题,让社群成为用户愿意停留、主动参与的空间。

事实上,微信平台一直在加大对违规操作的打击力度,从算法升级到人工审核,批量加群、刷群等行为越来越难逃监管。与其冒着封号风险追求虚假数据,不如脚踏实地做好社群运营:通过内容引流、活动裂变、用户分层等方式,构建一个健康、可持续的私域流量池。毕竟,社群运营没有捷径,真正的“效果”,从来不是靠刷出来的,而是靠用户一个个“聊”出来的,一个个“留”出来的。