卡盟刷皮肤,这个在游戏圈屡见不鲜的“捷径”,背后潜藏的封号风险与安全隐患,正成为越来越多玩家的隐忧。当玩家以远低于官方的价格获取稀有皮肤时,账号安全的天平已然倾斜——卡盟刷皮肤真的会导致封号吗?其安全风险究竟有多深?答案藏在违规操作的本质与游戏官方的反制逻辑中。

卡盟刷皮肤的操作原理,本质是绕过官方付费机制的灰色交易。所谓“卡盟”,通常指提供各类虚拟物品低价交易的第三方平台,其皮肤来源多为盗号、洗号、利用游戏漏洞批量获取,或是通过非法渠道获得的“折扣码”“激活码”。玩家通过这些平台充值“点券”或“代金券”,由平台操作员将皮肤“转移”到指定账号。这种操作看似是“低价购物”,实则踩在了游戏用户协议的红线上。几乎所有主流游戏都在条款中明确禁止“第三方非授权交易”,而卡盟的“刷皮肤”正是典型的违规行为——它不仅破坏了游戏的公平经济体系,更让账号暴露在多重风险之下。

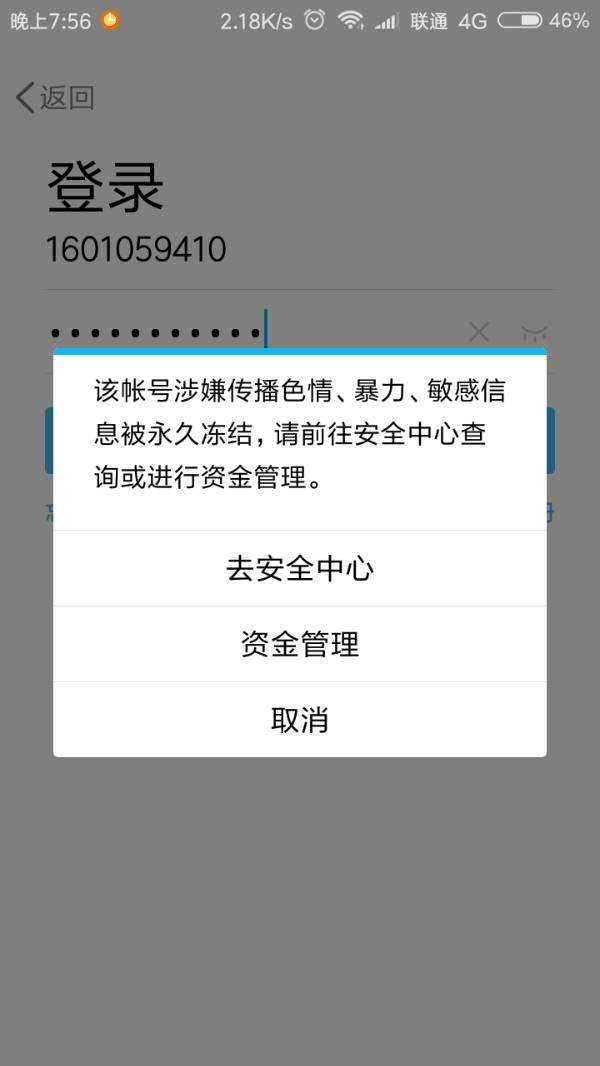

封号并非危言耸听,而是游戏官方反作弊系统的必然结果。现代游戏均配备成熟的风控系统,如《英雄联盟》的“公平竞技系统”、“反作弊小组”,《和平精英》的“TP反作弊系统”等,这些系统能通过数据异常检测识别违规行为。卡盟刷皮肤的核心风险在于“数据异常”:正常玩家获取皮肤需通过官方商城消费、活动奖励或赛季进阶,而卡盟操作往往能在短时间内实现“皮肤暴增”,或出现非正常渠道获得的稀有道具(如绝版皮肤、未上线测试皮肤)。这种“非自然增长”会被风控系统标记为“可疑行为”,一旦触发阈值,账号便可能面临“临时封禁”“永久封禁”等处罚。更重要的是,封号并非唯一后果,部分游戏还会对关联账号进行“连坐封禁”,导致玩家多个游戏账号同时受限。

安全风险远不止封号,账号盗取、财产损失、法律纠纷接踵而至。卡盟平台的“安全性”本身就是一个伪命题。这些平台多为私人运营,缺乏监管,玩家充值后可能面临“卷款跑路”的风险——支付了费用却未收到皮肤,或账号被平台反向盗取(因需提供账号密码进行“操作”)。更隐蔽的风险是“信息泄露”:玩家在交易过程中提供的账号、密码、手机号等敏感信息,可能被平台打包出售给黑色产业链,导致后续的账号盗刷、电信诈骗等连锁反应。此外,卡盟交易常涉及“洗钱”等非法活动,玩家若无意中参与其中,可能面临法律追责。曾有案例显示,玩家通过卡盟“刷皮肤”后,账号被用于“打金工作室”牟利,最终因涉嫌“非法经营罪”被警方调查。

明知风险为何仍有玩家前赴后继?虚荣心与经济成本的博弈是关键。部分玩家对稀有皮肤的追求远超理性,认为“低价获取”是“性价比之选”;另一些玩家则因官方皮肤定价过高(如某款传说皮肤售价上千元),转而选择卡盟的“百元套餐”。这种心态背后,是对游戏规则认知的偏差——许多玩家将“皮肤”视为“个人财产”,却忽视了账号本质是“游戏公司授权使用的虚拟身份”,其使用权始终掌握在官方手中。当封号发生时,玩家投入的时间、金钱、社交关系(如好友列表、段位进度)将瞬间归零,这种“机会成本”远超省下的皮肤费用。

规避风险的根本途径,是回归游戏设计的本质——公平与规则。游戏官方通过正规渠道(如商城、活动、赛季奖励)提供皮肤,不仅是为了盈利,更是为了维护游戏的公平性——所有玩家通过相同规则获取道具,才能保证竞技环境的平衡。玩家若想获得心仪皮肤,可通过参与官方活动、积累游戏币、等待折扣等方式,虽然耗时较长,但账号安全有保障。同时,游戏厂商也在不断优化风控系统,例如引入“账号行为分析”“设备指纹识别”等技术,进一步压缩违规操作的空间。

卡盟刷皮肤的“便利”背后,是账号安全与游戏规则的全面崩塌。选择卡盟或许能获得一时的“虚荣”,却可能永远失去账号承载的回忆与投入。游戏世界的规则,从来不是用来挑战的底线,而是保护每个玩家公平体验的屏障。与其在风险边缘试探,不如通过正常游戏积累,让每一份皮肤都成为账号价值的真实注脚——这不仅是对游戏生态的尊重,更是对自己数字身份的负责。