卡盟刷钻安全吗?会被盗号的风险有多大?这是许多游戏玩家和虚拟道具爱好者在寻找“捷径”时最关心的问题。近年来,随着游戏经济的繁荣,“卡盟”作为第三方虚拟道具交易平台兴起,以“低价刷钻”“快速代充”“折扣道具”等噱头吸引用户,但伴随而来的账号被盗、财产损失事件也屡见不鲜。事实上,卡盟刷钻的本质是绕过官方监管的灰色交易,其背后隐藏的盗号风险远超用户想象,这种看似便捷的操作,实则是将账号安全置于火山口之上。

要理解卡盟刷钻的风险,首先需明确其运作逻辑。所谓“卡盟”,通常指通过非官方渠道整合大量虚拟商品资源(如游戏点卡、钻石、会员等)的平台,用户通过这些平台以低于官方价格购买道具,再由“卡商”通过脚本、代充或漏洞操作等方式将道具“刷”到指定账号。这种模式的核心在于“低价”与“高效”,但其实现方式往往游走在规则边缘:部分卡盟通过盗取的游戏账号批量获取道具,利用系统漏洞进行“0元购”,或是诱导用户共享账号信息以完成操作。这些行为不仅违反游戏平台用户协议,更直接导致账号安全防线崩溃。

盗号风险的第一重来源,是账号信息在交易过程中的主动暴露。许多卡盟平台要求用户提供游戏账号、密码甚至密保问题,声称“仅用于道具投送”,但用户无法验证平台是否具备正规资质。这些信息一旦被收集,可能被转手卖给黑灰产团伙,用于批量盗号、贩卖虚拟资产。曾有案例显示,某玩家通过卡盟刷钻后,不仅游戏道具被清空,其账号绑定的社交账号、支付平台也相继被盗用,最终造成数千元经济损失。这种“一盗多链”的风险,源于用户在追求低价时对信息安全的漠视。

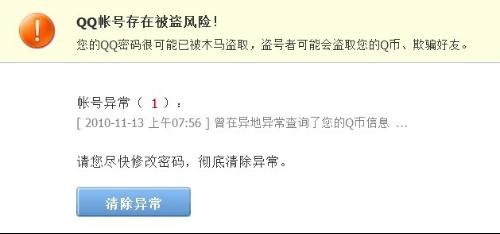

第二重风险,来自卡盟平台自身的技术漏洞与恶意程序。为降低成本,部分卡盟平台会使用破解版脚本、非官方充值接口,这些工具往往携带木马病毒或键盘记录程序。用户在下载客户端或点击“代练链接”时,账号密码、设备信息便被恶意程序窃取。更有甚者,卡盟平台会以“验证账号安全”为由,诱导用户扫描钓鱼二维码或填写“二次验证码”,实则是在套取动态密码或支付验证信息。这类操作隐蔽性强,普通用户难以辨别,一旦中招,账号相当于“裸奔”于黑产市场。

第三重风险,是账号关联生态的全盘暴露。现代游戏账号早已不是孤立的虚拟资产,往往与社交账号、支付工具、身份信息深度绑定。卡盟刷钻过程中,若账号被植入木马或密码泄露,攻击者可轻易通过“找回密码”功能关联其他平台,导致社交圈被盗、资金被转。例如,某热门手游玩家因刷钻被盗号后,不仅游戏角色被洗劫,其微信好友列表也被用于诈骗,引发连锁反应。这种“多米诺骨牌效应”让盗号风险的波及范围远超游戏本身,甚至可能危及用户的现实生活。

值得注意的是,卡盟刷钻的风险并非“概率事件”,而是必然伴随的系统性隐患。从行业逻辑看,卡盟平台的低价优势本就不符合正常市场规律——官方渠道的道具价格受成本、运营、维护等多重因素制约,而卡盟的“低价”往往通过牺牲安全性实现。部分卡盟以“秒到账”“包赔”为噱头吸引用户,实则用“小赔”掩盖“大盗”,当账号被盗时,用户往往难以维权:一是交易本身违法,平台无责任;二是黑产链条隐蔽,警方难以追溯。这种“赢了道具,输了账号”的结局,早已是刷钻用户的共同痛点。

面对如此风险,用户或许会问:“是否所有卡盟都存在盗号风险?”事实上,正规平台与灰色卡盟的本质区别在于“是否触碰用户数据”。即便是号称“安全”的卡盟,只要涉及账号共享、非官方接口,就无法完全规避风险。游戏平台的反作弊系统也在持续升级,一旦检测到异常充值或登录行为,账号可能面临封禁,用户不仅无法获得道具,反而会失去多年的游戏积累。这种“两头空”的结果,让刷钻的“性价比”荡然无存。

卡盟刷盗号风险的根源,本质是用户对“捷径”的盲目信任与对安全底线的忽视。虚拟世界的道具再珍贵,也不及账号背后多年的情感投入与现实关联。与其在灰色地带冒险,不如选择官方渠道的合理优惠,或通过游戏内活动、技能提升获取道具——这不仅是对账号安全的保护,也是对游戏生态的尊重。毕竟,真正的“游戏体验”,永远建立在安全与公平的基础之上。