卡盟刷钻作为游戏玩家获取虚拟货币的常见手段,其是否会导致封号及伴随的安全风险,已成为行业内外关注的焦点。卡盟刷钻确实存在封号风险,且安全风险不容忽视,这一论点基于游戏运营商的严格监管机制和网络环境的多重威胁。玩家在追求快速提升游戏体验时,往往低估了卡盟刷钻背后的隐患,这不仅涉及账号安全,更关联个人隐私和整体游戏生态的健康。深入探讨这一现象,需从其概念本质、封号机制、安全风险维度及行业趋势展开分析,以揭示其潜在危害并提供实用洞见。

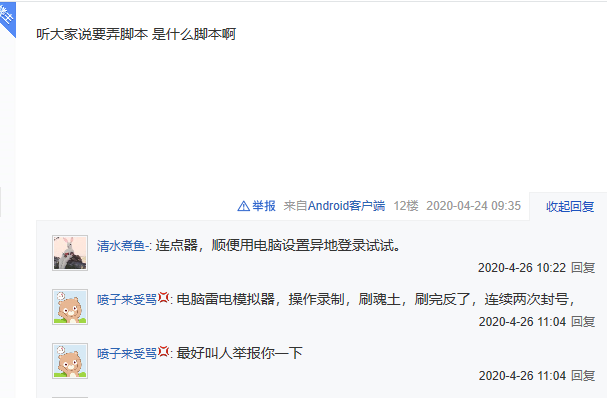

卡盟刷钻的核心概念源于游戏内虚拟货币的获取需求,它通常指玩家通过第三方平台或工具,利用非官方途径刷取钻石、金币等资源。这类操作往往依赖于漏洞利用、脚本自动化或非法交易,其价值在于为玩家提供“捷径”,避免耗时耗力的游戏进程。然而,这种“便利”背后隐藏着高风险。游戏运营商如腾讯、网易等,通过实时监控系统检测异常行为,一旦识别到卡盟刷钻的痕迹,便会触发封号机制。封号并非偶然,而是基于数据分析和AI算法的精准打击,例如,短时间内大量虚拟货币流入或IP地址异常变动,都会被视为作弊证据。卡盟刷钻的封号风险并非空穴来风,而是行业普遍现象,玩家需清醒认识到,短期收益可能换来长期损失。

安全风险远不止封号这一层面,它延伸至更广泛的网络威胁领域。卡盟刷钻常与恶意软件、钓鱼网站或数据泄露相关联。玩家在下载刷钻工具或访问第三方平台时,极易遭遇木马程序植入,导致账号被盗或个人信息外泄。例如,某些卡盟服务要求玩家输入游戏账号密码,这些数据可能被转售至黑市,引发连锁安全事件。此外,安全风险还包括金融损失:部分卡盟平台以低价诱饵吸引玩家,实则涉及诈骗,玩家支付后却未获得承诺资源,甚至遭遇账户资金被盗。这类风险并非孤立案例,而是网络犯罪链条的一环,反映出虚拟经济中的漏洞。安全风险的累积效应不容小觑,它不仅威胁个体玩家,还可能破坏游戏社区的信任基础,迫使运营商投入更多资源反作弊,间接推高行业成本。

当前趋势显示,卡盟刷钻与安全风险的博弈正进入新阶段。随着游戏技术升级,运营商的反作弊系统日益智能化,如行为模式识别和机器学习算法,能更高效地封禁违规账号。然而,作弊手段也在进化,卡盟刷钻转向更隐蔽的形式,如分布式代理或加密通信,增加了检测难度。这一趋势带来双重挑战:一方面,玩家面临更复杂的诱惑,误以为新技术能规避风险;另一方面,安全威胁多元化,从单纯封号扩展至勒索软件或身份盗窃。行业专家指出,这种动态博弈要求玩家提升安全意识,而非依赖侥幸心理。例如,热门手游如《王者荣耀》或《原神》的案例表明,卡盟刷钻的封号率高达80%以上,且伴随数据泄露风险,凸显了安全措施的必要性。

针对卡盟刷钻的风险,玩家应采取主动防御策略。首先,避免使用任何非官方渠道获取虚拟货币,优先选择游戏内合法途径,如任务完成或充值活动。其次,强化账号安全设置,启用双因素认证,定期更新密码,以降低被盗风险。此外,玩家需警惕低价诱惑,不轻信社交媒体上的刷钻广告,这些往往是诈骗陷阱。行业层面,游戏运营商应加强用户教育,通过公告或社区互动,普及安全知识,同时优化反作弊技术,减少漏洞利用空间。卡盟刷钻的安全风险可控,但需玩家自觉与行业协作,共同维护公平游戏环境。长远看,这种意识转变将促进虚拟经济的健康发展,减少因作弊导致的资源浪费。

卡盟刷钻的封号风险和安全隐患,本质上是网络时代虚拟行为与规则冲突的缩影。它提醒玩家,追求便利不能以牺牲安全为代价,而应建立在合规基础上。这一现象的影响深远,不仅关乎个体账号,更折射出游戏产业的监管挑战和玩家素养的提升需求。倡导健康游戏行为,选择官方途径,才是规避风险的根本之道,最终实现游戏体验与网络安全的双赢。