卡盟刷钻迟迟未到账,是该找谁解决问题呢?这是许多虚拟服务消费者常遇的困境。随着数字经济的快速发展,虚拟商品交易日益频繁,卡盟作为虚拟商品交易平台之一,其服务流程中的到账延迟问题时有发生。要有效解决这一问题,首先需厘清卡刷钻延迟到账的根源,再根据不同情形定位责任主体,最后通过合法渠道维权。

卡盟刷钻迟迟未到账的现象背后,往往涉及多重因素。从技术层面看,部分平台可能因系统维护、服务器故障或支付接口异常导致数据同步延迟,使虚拟商品(如游戏钻石、会员权益等)无法及时到账;从流程层面看,部分卡盟平台采用“人工审核+手动充值”模式,若客服响应滞后或订单积压,也可能造成到账周期延长;而从合规层面看,少数卡盟平台本身处于灰色地带,未取得相关经营资质,交易缺乏有效监管,一旦出现资金链断裂或跑路风险,消费者权益便无从保障。值得注意的是,部分用户为追求低价选择非正规卡盟渠道,这类平台往往在协议中模糊到账时间,甚至默认“延迟到账不承担责任”,进一步加剧了维权难度。

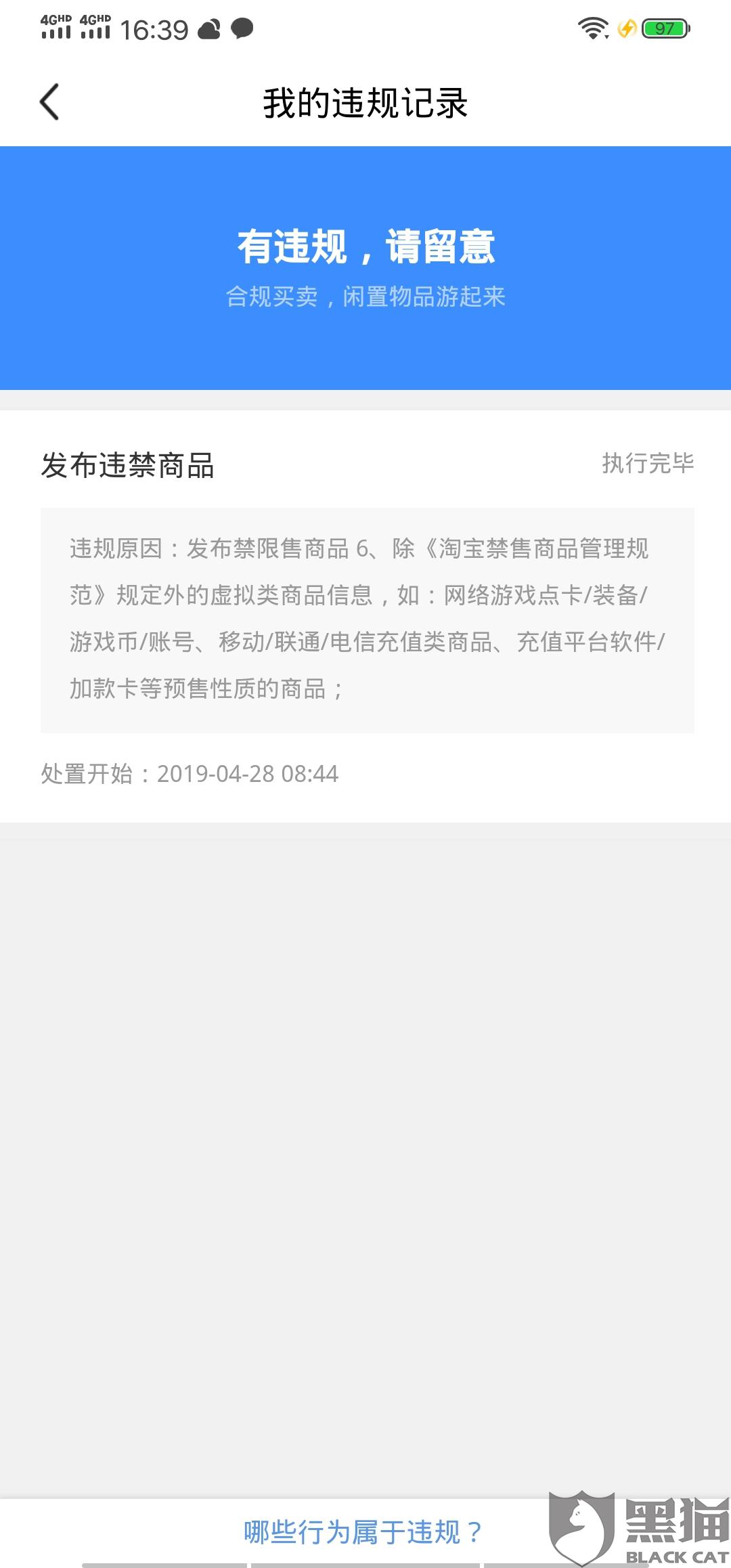

那么,卡盟刷钻迟迟未到账,究竟该找谁解决问题呢?责任主体的界定需结合交易场景具体分析。若用户通过正规电商平台(如淘宝、京东)的第三方店铺购买卡盟服务,且订单显示“已付款”“待发货”,此时责任主体应为店铺商家。用户可先通过电商平台内置的客服系统联系商家,提供订单号、支付凭证及到账延迟的证据,要求商家在承诺时限内完成充值。若商家推诿或失联,电商平台通常会提供“交易纠纷”仲裁通道,消费者可申请平台介入,根据规则判定退款或强制履约。

若用户直接通过卡盟官网或APP下单,则责任主体为卡盟平台本身。此时需首先查看平台的《用户服务协议》,明确其中关于到账时间的约定及违约条款。若协议中明确承诺“XX小时内到账”但实际未履行,消费者可依据协议向平台客服提出正式投诉,要求其履行服务义务或赔偿损失。值得注意的是,部分卡盟平台会以“系统维护”“银行限额”等理由搪塞,此时消费者需要求平台提供书面说明,并保留沟通记录作为证据。若平台长期未响应或明确拒绝履行责任,消费者可向其工商注册地的市场监管部门投诉,或通过12315平台在线维权。

还有一种常见情形:用户通过个人中介或社交平台(如微信、QQ群)购买卡盟服务。这类交易因缺乏第三方监管,维权难度最大。此时,责任主体应为交易相对方即中介或个人卖家,但若对方失联或拒绝承担责任,消费者几乎难以通过法律途径追回损失。因此,建议消费者尽量避免非正规渠道交易,即便选择此类方式,也需通过第三方支付平台(如支付宝“担保交易”)完成付款,并保留聊天记录、转账凭证等完整证据。

解决卡盟刷钻迟迟未到账的问题,除了明确责任主体外,消费者还需掌握有效的维权策略。第一步是证据收集,包括但不限于:支付凭证(截图或订单号)、与卖家的沟通记录(聊天记录、通话录音)、平台服务协议(尤其是关于到账时间的条款)、到账延迟的证明(如游戏内未收到钻石的截图)。第二步是分级维权,先尝试与商家或平台协商,若协商无果,再向电商平台、监管部门投诉;第三步是法律途径,若涉案金额较大(通常超过2000元),可向法院提起诉讼,要求对方承担违约责任。根据《民法典》第五百七十七条规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

从行业趋势看,虚拟商品交易规范化是必然方向。近年来,国家网信办、市场监管总局等部门已多次开展专项整治,要求虚拟交易平台落实主体责任,明确交易规则和纠纷解决机制。部分正规卡盟平台开始引入“自动充值系统”和“实时到账”技术,并通过接入第三方担保支付、购买履约保险等方式提升服务可靠性。但对消费者而言,最有效的“维权”始终是“预防”——选择资质齐全、口碑良好的平台,仔细阅读服务协议,避免贪图低价选择非正规渠道,才能从根本上减少卡盟刷钻迟迟未到账的风险。

卡盟刷钻迟迟未到账,看似是小事,实则关乎虚拟交易市场的健康发展与消费者权益的切实保障。在数字经济时代,虚拟商品已成为消费的重要组成部分,唯有消费者提高警惕、平台履行责任、加强监管,才能让每一笔交易都“有迹可循、权责清晰”,避免“到账延迟”成为悬在消费者头上的“达摩克利斯之剑”。