卡盟刷黄钻一天就失效了,怎么回事儿呢?这一现象的核心在于卡盟服务的非官方本质与腾讯安全系统的实时检测机制,导致用户通过此类平台获取的黄钻特权无法持久。失效的根本原因源于系统对异常活动的自动识别和重置,而非简单的技术故障。卡盟作为第三方平台,常以低成本或快速提升QQ黄钻等级为卖点,吸引追求即时特权的用户。然而,其操作方式涉及绕过官方渠道,利用脚本或漏洞进行“刷”操作,这直接触发了腾讯的反作弊系统。一旦检测到账号数据异常波动,系统便会在24小时内自动取消黄钻等级,造成用户预期的短暂特权迅速消失。

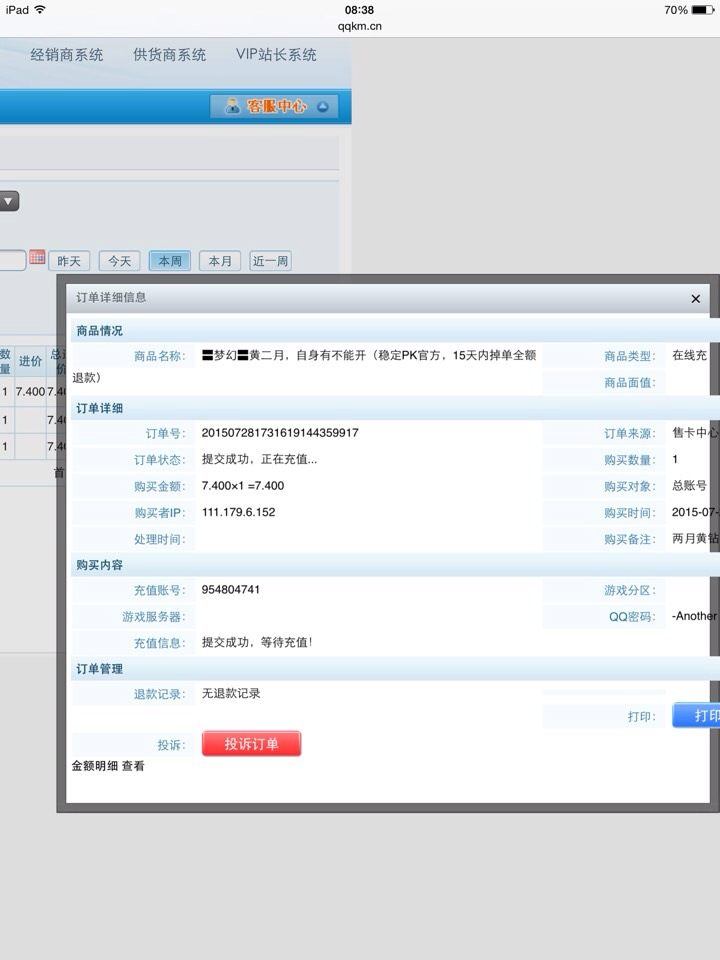

卡盟平台的运作模式基于虚拟服务代充,用户支付费用后,平台通过非正规手段模拟官方充值过程。刷黄钻的本质是提升QQ会员等级,以获取如专属装扮、聊天特权等增值服务。这种服务的价值在于满足用户对社交身份的快速塑造需求,尤其在年轻群体中,黄钻等级被视为网络地位的象征。但卡盟的“刷”操作并非官方授权,而是依赖临时性技术手段,如利用系统漏洞或模拟登录,导致黄钻等级绑定不稳定。当腾讯服务器进行例行数据校验时,异常账号会被标记并重置,失效现象便不可避免。这种失效不仅浪费用户金钱,还暴露了账号安全风险,如个人信息泄露或永久封禁。

失效现象的具体表现多样,但核心是黄钻等级在一天内自动降级或消失。用户反馈显示,通过卡盟刷黄钻后,特权可能短暂生效,但随后系统提示“等级异常”或直接恢复原状。这并非偶然,而是腾讯安全架构的主动防御机制在起作用。腾讯作为互联网巨头,其QQ会员系统内置多层检测算法,实时监控账号行为数据。例如,黄钻等级的提升通常伴随官方充值记录,而卡盟操作缺乏合法交易凭证,系统通过比对IP地址、登录设备和使用频率等参数,快速识别非正常提升行为。一旦确认异常,系统自动执行回滚操作,确保虚拟经济的公平性。这种机制虽有效维护生态平衡,却让用户误以为卡盟服务“失效”,实则是系统对非法干预的必然响应。

深入分析失效原因,需从技术、经济和用户行为三方面展开。技术上,卡盟平台常使用自动化脚本批量操作,模拟用户登录和充值,但腾讯的AI驱动的风控系统能实时捕捉这些模式。例如,系统检测到短时间内多个账号从同一IP地址提升等级,便会触发警报,导致黄钻失效。经济层面,卡盟服务以低价吸引用户,但其成本极低,平台通过大量用户分摊风险,却无法保证服务持久性。用户行为上,部分用户贪图便利,忽视官方渠道的可靠性,加剧了失效风险。这种失效不仅是个别案例,而是行业普遍挑战,反映了虚拟服务市场的灰色地带——卡盟虽提供短期便利,却因缺乏官方背书而不可持续。

卡盟刷黄钻的价值与风险并存,但失效现象凸显了其内在缺陷。价值方面,用户能以低成本快速体验黄钻特权,满足社交虚荣心或临时需求。然而,风险远大于收益。失效后,用户不仅损失金钱,还可能面临账号被封的长期后果。腾讯的会员体系设计为长期忠诚度服务,而卡盟的“刷”操作破坏了这一机制,导致用户信任崩塌。从行业趋势看,随着监管加强和技术升级,卡盟类平台正面临淘汰压力。腾讯持续优化检测算法,如引入机器学习模型预测异常行为,使失效现象更频繁。这推动市场向正规化发展,用户逐渐转向官方充值渠道,以获得稳定特权。

挑战层面,卡盟刷黄钻失效现象折射出虚拟经济治理的复杂性。一方面,用户教育不足,许多人误以为卡盟是合法捷径;另一方面,平台监管滞后,卡盟常通过更换域名或加密操作逃避打击。未来趋势显示,腾讯等企业将强化实时监控,失效现象可能更普遍,迫使卡盟转型或消失。对用户而言,理解失效原因至关重要——它不是技术故障,而是系统安全性的体现。建议用户通过官方QQ会员中心获取服务,确保特权持久性。长远看,这一现象促进了行业自律,推动虚拟服务向透明化、合规化演进,最终惠及整个数字生态。