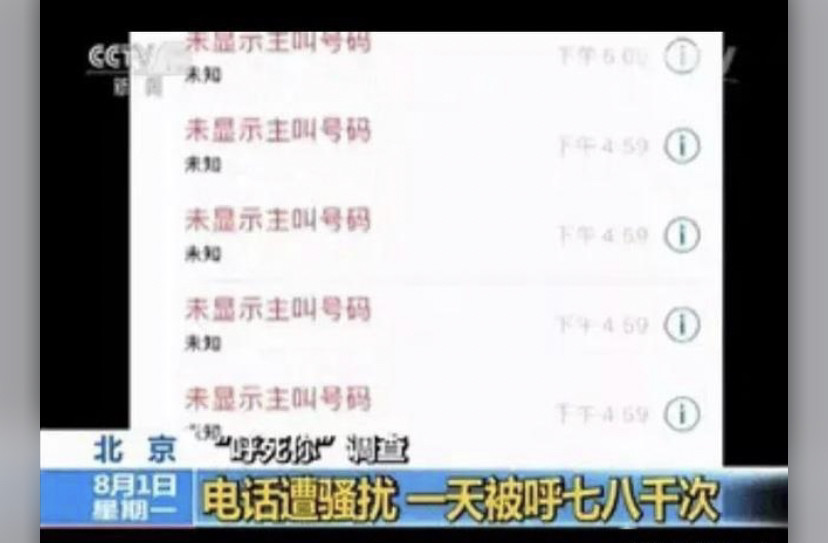

在互联网灰色地带的暗流中,“卡盟卖呼死你”始终是一个极具争议的存在。这类打着“一键轰炸”“让对方崩溃”旗号的工具,在卡盟平台上以低价兜售,吸引着不少寻求“报复”或“恶作剧”的用户。但剥离营销话术的浮沫,“呼死你”真的能如宣传般“一键呼到对方崩溃”?其背后隐藏的技术真相、法律风险与社会危害,远比“崩溃”二字更值得警惕。

卡盟作为虚拟商品交易的黑产温床,早已成为各类非法工具的集散地。在这里,“呼死你”工具常被包装成“轰炸软件”“无限呼叫器”,甚至冠以“专业级骚扰”的噱头,售价从几十元到几百元不等,购买者只需提供目标手机号,即可启动所谓的“一键呼叫”。然而,这种看似简单的操作背后,是对通讯秩序的公然践踏。所谓“卡盟”,本质是利用虚拟卡密(如话费充值卡、游戏点卡)进行匿名交易的地下平台,为非法工具的销售提供了隐蔽的“保护伞”,让交易双方得以规避监管,这也使得“呼死你”的传播屡禁不止。

技术层面,“呼死你”真能实现“无限呼叫”吗?答案是否定的。早期“呼死你”工具多通过模拟呼叫请求,向被叫方手机发送大量空号或无效呼叫,试图耗尽对方的通讯资源或耐心。但随着运营商防骚扰系统的升级,这种简单粗暴的手段早已失效。如今的正规通讯网络,内置了高频呼叫拦截机制:当单个号码在短时间内发起超过阈值的呼叫(通常为每分钟5-10次),系统会自动触发风控,直接拦截异常呼叫,甚至对发起号码进行临时限制。换言之,所谓的“一键呼到崩溃”,在技术逻辑上根本无法突破运营商的“防火墙”。即便不法分子通过改号软件伪造主叫号码,也会因无法绕过运营商的实名认证和信令监测而被迅速识别,最终“轰炸”效果大打折扣,甚至反噬自身——被改号的号码持有者可能收到投诉,导致号码被封停。

那么,为何仍有用户对“呼死你”趋之若鹜?这背后是对“崩溃”的误解。部分使用者误以为“轰炸”能直接导致对方手机死机、通讯中断,甚至产生心理崩溃。但实际上,现代手机的防骚扰功能(如华为的“骚扰拦截”、小米的“防诈骗电话”)早已能自动识别高频呼叫,直接将其归入“骚扰电话”列表,用户甚至不会收到响铃或通知。即便个别手机因系统漏洞暂时未能拦截,用户也只需关机或开启飞行模式即可中断呼叫,“崩溃”的更多是使用者的幻想,而非被叫方的现实。更讽刺的是,许多“呼死你”工具的宣传页充斥着“100%呼死”“永不拦截”的虚假承诺,实则是利用信息差收割“小白”用户的智商税——购买者支付费用后,往往只能得到几次无效呼叫,甚至直接被平台拉黑。

更值得警惕的是,“卡盟卖呼死你”早已超越“恶作剧”的范畴,沦为敲诈勒索、商业竞争的非法工具。曾有案例显示,不法分子通过“呼死你”骚扰商家,以“停止轰炸”为条件索要“封口费”;也有竞争对手利用此类工具攻击同行,试图通过干扰通讯业务打击其市场信誉。这种以“崩溃”为名的恶意行为,本质上是对他人通讯权利的严重侵犯,更是对社会秩序的公然挑衅。根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》《治安管理处罚法》,恶意使用“呼死你”工具骚扰他人,情节严重的将面临拘留、罚款等处罚;若涉及敲诈勒索,则可能构成刑事犯罪,最高可判处十年以上有期徒刑。卡盟平台作为销售方,若明知工具用途仍为其提供交易渠道,将承担连带法律责任,近年来已有多个卡盟因涉嫌销售非法软件被警方查封。

从监管趋势看,随着“断卡行动”的深入推进和通讯技术的迭代升级,“卡盟卖呼死你”的生存空间正被不断压缩。运营商通过大数据分析,已能精准定位高频呼叫的异常模式,一旦发现疑似“呼死你”行为,不仅会拦截呼叫,还会追溯源头线索,同步推送至公安机关。同时,工信部持续强化对虚拟运营商的监管,要求其严格落实实名制,杜绝“非实名卡”成为黑产工具。对于普通用户而言,面对“呼死你”骚扰,最有效的应对方式并非“以暴制暴”,而是及时向运营商举报或报警,通过技术手段和法律武器维护自身权益。

归根结底,“卡盟卖呼死你”的“一键崩溃”神话,不过是黑产精心编织的谎言。在技术防护与法律监管的双重夹击下,这类非法工具不仅无法真正“呼死”他人,反而会让使用者“自食其果”。通讯的本质是连接,而非伤害;社会秩序的维护,需要每个公民对法律的敬畏,而非对非法工具的滥用。与其幻想通过“轰炸”达成目的,不如选择理性沟通与合法途径——这才是真正避免“崩溃”的唯一正解。