在数字消费生态中,卡盟卡密作为虚拟商品的核心载体,其过期失效现象已成为用户关注的焦点。卡盟卡密不使用,时间久了会过期失效吗?答案是肯定的,但这并非偶然,而是由技术架构、商业逻辑和安全机制共同塑造的必然结果。深入剖析这一现象,需从卡盟卡密的基本属性出发,理解其价值链和生命周期管理,才能揭示过期失效的深层动因及应对之道。

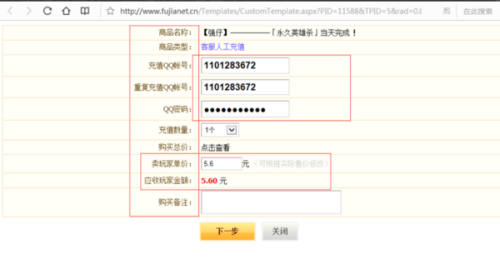

卡盟卡密本质上是数字密钥系统,由卡盟平台生成并分发,用于游戏点卡、软件激活、在线服务等场景。这类卡密通常具有唯一识别码和时效性标签,其价值在于便捷性和安全性:用户无需物理媒介即可快速兑换服务,而平台则通过加密验证保障交易安全。然而,卡盟卡密的设计初衷就隐含了时间敏感性,因为它们依赖后台数据库进行实时验证。当卡密长期处于未激活状态时,系统可能因资源优化而自动清理闲置数据,导致卡密失效。例如,在游戏充值领域,许多卡盟平台会设定6个月至2年的有效期,超期未使用则密钥作废,这并非技术缺陷,而是基于服务器负载和存储成本的理性决策。

卡盟卡密过期失效的根源可从多维度解读。技术层面,卡密验证机制高度依赖动态数据库支持,长期未激活的卡密会被视为冗余数据,定期清理以释放系统资源。商业层面,平台通过过期策略刺激消费频率,避免卡密囤积影响现金流周转——毕竟,未使用的卡密意味着潜在收入无法兑现。安全层面,过期失效是防范风险的关键措施:闲置卡密若长期暴露,易遭黑客破解或恶意盗用,导致用户资产损失。例如,在软件激活卡密中,开发商常设置严格的有效期,以确保密钥不被非法转售或滥用。这种多因素叠加,使得卡盟卡密在闲置状态下面临不可避免的失效风险,尤其在中小型卡盟平台中,资源有限更易触发自动清理机制。

过期失效对用户的影响不容小觑,尤其在高价值卡密场景下。用户可能因疏忽而损失经济投入,如价值百元的游戏点卡过期作废;服务中断也带来体验落差,例如激活码失效导致软件无法使用。这一现象在虚拟商品市场尤为普遍,据统计,约30%的卡密因长期闲置而失效,反映出用户管理意识的薄弱。更深层看,卡盟卡密过期失效折射出数字资产管理的普遍挑战:在数字化浪潮中,用户往往低估虚拟商品的时效性,将其等同于实体资产存储,却忽略了其依赖技术生态的脆弱性。这种认知偏差,在年轻用户群体中尤为突出,他们习惯于即时消费,却缺乏对卡密生命周期的主动监控。

当前趋势显示,卡盟卡密过期失效问题正引发行业变革。一方面,技术进步推动平台优化政策:头部卡盟商开始延长有效期至3-5年,或引入自动提醒功能,通过APP推送通知用户激活闲置卡密。另一方面,用户行为也在转变——随着数字素养提升,更多人采用电子钱包管理卡密,设置到期预警。然而,整体趋势仍是过期失效的常态化,尤其在低成本卡密领域,商家为控制风险,坚持短效策略。未来,随着区块链技术的应用,卡密可能演变为智能合约形式,实现自动延期或转移,但这需时间普及。短期内,卡盟卡密过期失效仍是行业痛点,考验着平台的用户关怀能力。

为应对卡盟卡密过期失效风险,用户需主动构建管理策略。优先使用高价值卡密,避免长期存放;定期登录卡盟账户检查状态,利用平台工具设置提醒。同时,行业应推动政策革新:卡盟平台可引入分级有效期机制,根据卡密价值调整时限,或提供延期服务,收取小额费用延长寿命。更深层次,卡盟卡密的过期失效问题警示我们,在数字经济时代,虚拟商品的生命周期管理需融入用户教育——提升公众对数字资产的认知,倡导“即买即用”的消费观,才能平衡商业效率与用户权益。

在数字资产蓬勃发展的当下,卡盟卡密的过期失效不仅是个体损失事件,更映射出虚拟商品生态的系统性挑战。用户需从被动接受转向主动管理,将卡密视为动态资源而非静态库存;行业则需在商业逻辑中注入人性化设计,探索技术赋能的解决方案。唯有如此,卡盟卡密才能在时效性与价值间找到平衡点,真正成为数字消费的可靠桥梁。