“点赞被盗刷”并非危言耸听,但真相远比“黑客入侵”复杂。近年来,不少用户发现自己的社交账号出现异常点赞行为,甚至从未互动的内容也被标记“已赞”,引发对隐私安全的担忧。然而,这类现象背后,往往藏着技术滥用、利益链条与认知误区的交织。要破解“点赞被盗刷”的谜题,需先剥离表象,直击本质——这并非单纯的账号安全问题,而是数字时代流量经济下的一环灰色博弈。

点赞被盗刷的核心真相:非“盗”而是“刷”,非“技术漏洞”而是“规则滥用”

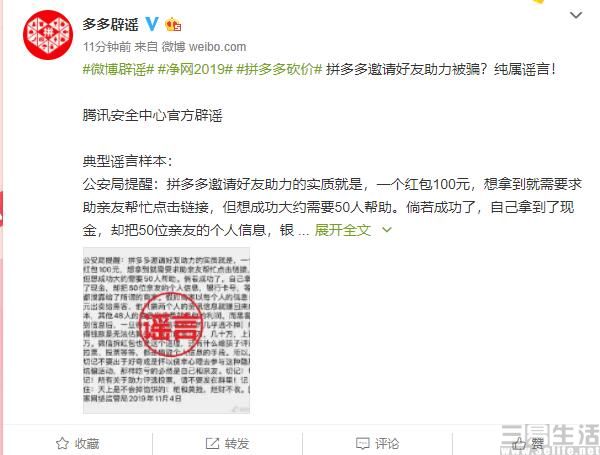

多数用户将“点赞异常”等同于“账号被盗”,实则是认知偏差。真正的账号盗刷,通常伴随密码修改、资金损失等高危行为,而“点赞被盗刷”本质是“虚假流量”的批量生产。其技术路径并非黑客攻破平台防火墙,而是通过“模拟用户行为”或“违规接口调用”实现的“刷量操作”。例如,部分第三方营销工具通过解析平台算法,利用“自动化脚本”模拟人工点赞轨迹,或在用户不知情的情况下,通过已授权的开放接口(如早期微信、微博的第三方登录权限)批量执行点赞动作。这类操作不涉及账号密码破解,而是利用了平台对“用户授权行为”的信任机制,属于“规则套利”而非“技术盗窃”。

第三方工具与数据爬虫:盗刷点赞的“灰色引擎”

“点赞盗刷”现象的泛滥,离不开第三方工具与数据爬虫的推波助澜。在流量至上的社交生态中,“点赞数”已成为衡量内容价值的重要指标,直接关联账号权重、广告收益与商业变现。催生了一批“刷量服务”产业链:从“点赞机器人”到“真人点赞平台”,从“脚本自动化”到“人工众包”,形成了一套成熟的“流量造假”体系。例如,某类营销软件通过用户授权获取“基础社交权限”后,可绕过平台反作弊系统,在短时间内对数千条内容执行点赞操作,其行为模式虽与真实用户存在细微差异(如点赞间隔固定、轨迹规律),但平台因需兼顾用户体验,难以完全封杀此类“低强度违规”。更隐蔽的是,部分平台内部人员利用数据接口权限,直接将用户账号接入“刷量系统”,实现“精准盗刷”——这类行为虽占比极低,但破坏力极大,往往成为舆论关注的焦点。

利益链条:从“数据虚荣”到“黑产变现”

“点赞盗刷”的背后,是一条完整的利益链条。需求方包括追求“数据面子”的个人账号、需要快速起量的自媒体、乃至意图操纵舆论的商业机构。供给方则通过“按量计费”模式牟利:普通点赞0.1-0.5元/次,定向点赞(如特定人群、领域)价格可达2-5元/次。更值得警惕的是,盗刷的点赞数据可被进一步包装成“粉丝活跃度”“内容传播力”,用于虚假广告招商、账号估值炒作,甚至成为某些平台“流量造假”的“数据注水”工具。例如,某MCN机构曾通过批量盗刷点赞,将旗下账号“点赞率”从3%伪造至15%,以此吸引品牌方合作,最终因数据异常被平台封禁。这种“用虚假流量换真金白银”的模式,不仅损害了广告主利益,更破坏了社交平台的信任机制。

用户认知误区:“免费点赞工具”的“甜蜜陷阱”

许多用户在遭遇“点赞盗刷”后,第一反应是“账号被黑”,却忽略了自身行为的“风险敞口”。当前,仍有大量用户为追求“快速涨粉”“高赞互动”,主动下载不明来源的“免费点赞工具”或“加群互助”软件。这类工具常以“一键点赞”“自动互粉”为诱饵,诱导用户授权社交账号权限。一旦授权,工具便可获取用户的“基础信息”“好友关系”“动态权限”,甚至通过“插件注入”方式,在用户不知情的情况下执行批量点赞。更严重的是,部分工具在完成“刷量”后,会将用户账号数据上传至服务器,用于二次贩卖或形成“僵尸账号”网络。例如,2022年某社交平台曾通报一起案例:超10万用户因下载“免费点赞APP”,导致账号被用于批量点赞境外内容,最终引发平台大规模封禁。用户的“贪小便宜”心理,正是盗刷产业链得以延续的“用户基础”。

平台责任与用户防范:破解“盗刷困局”的双向奔赴

面对“点赞盗刷”,平台与用户需共同发力。技术上,平台需升级反作弊系统:通过“行为特征识别”(如点赞轨迹、设备指纹、操作频率)与“数据异常检测”(如点赞量与阅读量背离、粉丝互动率骤降)双重机制,精准拦截虚假流量;制度上,需建立“第三方工具白名单”,严格限制接口权限,对违规账号实行“阶梯式处罚”(从限流到永久封禁);用户教育层面,则需通过“权限管理指南”“异常行为提醒”等方式,提升用户风险意识。作为用户,应做到“三不”:不下载不明工具、不轻信“免费福利”、不随意授权非必要权限。若发现点赞异常,需立即修改密码、关闭第三方授权,并通过平台官方渠道举报。唯有平台“堵漏洞”、用户“守底线”,才能切断盗刷点赞的利益链条,让社交回归“真实互动”的本质。

“点赞被盗刷”的真相,本质是数字时代“流量焦虑”与“技术滥用”的碰撞。当“点赞数”成为衡量价值的唯一标尺,虚假流量便有了生存土壤。破解这一困局,不仅需要平台的技术升级与制度完善,更需要用户摆脱“数据虚荣”,理性看待社交互动的价值。毕竟,社交的本质是连接而非表演,真实的点赞远比虚假的数据更有温度——这,或许才是“点赞被盗刷”现象留给我们的最深刻启示。