卡盟作为游戏点卡交易的重要渠道,长期游走在防沉迷系统的监管边界。随着国家防沉迷政策的持续升级,实名认证、人脸识别、时长限制等机制逐步收紧,部分卡盟平台为维持流量与营收,开始探索“绕过防沉迷”的实操路径。这一现象不仅暴露了游戏点卡行业的监管漏洞,更折射出未成年人保护与商业利益之间的深层博弈。防沉迷系统的核心逻辑是通过技术手段限制未成年人的游戏行为,而卡盟的“绕过技巧”本质上是针对这些技术手段的逆向操作,其背后涉及技术漏洞、利益链重构与监管博弈的多重维度。

防沉迷系统的有效性建立在严格的实名认证基础之上,要求用户使用真实身份信息完成注册,并通过人脸核验确认身份。然而,卡盟平台通过整合“非官方实名渠道”形成了规避闭环。一种常见操作是利用“身份信息黑产”,通过非法获取或批量购买的成年人身份信息,为未成年人注册虚拟账号。这些身份信息往往来自数据泄露或灰色产业链,卡盟平台将其与游戏账号绑定,通过实名认证审核。更有甚者,部分卡盟与上游渠道商合作,提供“已实名认证的游戏账号”直接售卖,未成年人购买后无需再次认证即可绕过防沉迷限制。这种“账号预注册”模式将防沉迷系统的前置审核机制形同虚设,成为当前绕过防沉迷的主流技术路径。

人脸识别技术的普及本应是防沉迷系统的“杀手锏”,但卡盟平台同样发展出针对性规避手段。由于人脸识别依赖实时动态核验,部分卡盟诱导用户通过“视频替换”或“照片合成”技术欺骗系统。具体而言,用户通过特定软件将本人面部照片与动态视频模板结合,生成可识别的“活体检测素材”,再配合远程操控技术,由第三方人员在核验时实时操作,完成人脸比对。更为隐蔽的是“人脸数据池”模式,部分卡盟平台非法收集成年人面部数据,建立“人脸资源库”,未成年人核验时调用匹配数据即可通过系统检测。这些技术手段直接破坏了防沉迷系统“人证合一”的核心验证逻辑,使监管防线出现明显裂痕。

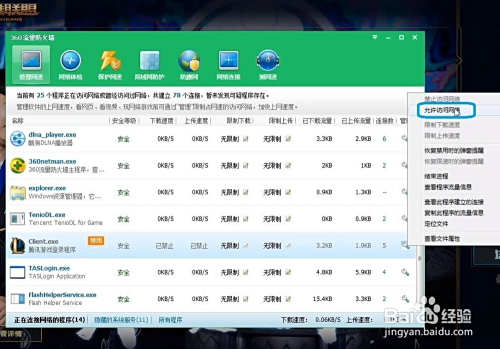

时长限制与消费管控是防沉迷系统的另一重保障,而卡盟通过“分时充值”与“虚拟货币转换”实现规避。防沉迷系统通过游戏内时长监控限制未成年人在线时间,但卡盟平台将游戏点卡拆分为“小额多次”的充值套餐,诱导用户在不同时段分批充值,规避系统单日消费限额。同时,部分卡盟推出“点卡-虚拟货币”转换服务,将游戏点卡兑换为平台内流通的“通用虚拟币”,再通过第三方游戏或虚拟道具交易实现“消费转移”,使防沉迷系统的实时监控难以追踪真实资金流向。这种“拆分+转移”的实操技巧,本质上是对监管数据采集机制的精准打击,导致消费管控政策效果大打折扣。

卡盟绕过防沉迷的现象背后,是未成年人游戏需求与商业利益驱动的双重推力。一方面,未成年人正处于社交与娱乐需求旺盛期,对游戏的依赖使其成为“绕过防沉迷”的主动参与者;另一方面,卡盟行业竞争激烈,部分平台为维持用户粘性,选择铤而走险提供违规服务,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。值得注意的是,绕过防沉迷的实操技巧并非静态发展,而是随着监管升级不断迭代。从早期的“身份信息冒用”到中期的“人脸识别欺骗”,再到当前的“全链路规避”,卡盟平台的“技术对抗”已形成完整的“研发-应用-迭代”闭环,这种动态博弈态势对监管的及时性与精准性提出了更高要求。

面对卡盟绕过防沉迷的复杂挑战,单一监管手段难以根治顽疾。从技术层面看,需强化防沉迷系统的“跨平台协同”能力,打通游戏厂商、支付机构、卡盟平台的数据壁垒,实现用户身份、充值行为、游戏时长的全链路监控;从监管层面看,应加大对“身份信息黑产”与“虚拟货币转换”的打击力度,切断卡盟平台的违规资源供给;从行业层面看,需推动卡盟平台建立自律机制,通过技术升级识别异常充值行为,将合规经营纳入核心竞争力。防沉迷系统的终极目标并非限制未成年人娱乐,而是引导其形成健康的游戏习惯,卡盟行业的规范发展,将是实现这一目标的重要保障。

卡盟与防沉迷系统的博弈,本质上是商业利益与社会责任的较量。在未成年人保护成为社会共识的当下,任何试图绕过监管的行为都将付出代价。唯有主动拥抱合规、强化技术防护、履行社会责任,卡盟行业才能在规范中实现可持续发展,真正成为游戏生态的健康补充。