卡盟平台作为数字虚拟商品交易的重要载体,近年来随着游戏充值、会员服务等需求的激增迅速扩张,但“卡盟平台真的靠谱吗?”的质疑声也从未停息。尤其在投诉案例频发的背景下,其背后的“骗子真相”成为用户最关心的问题。事实上,卡盟平台的乱象并非单一原因造成,而是“低门槛准入+信息不对称+监管滞后”三重因素叠加的结果。要揭开这一现象的本质,需从平台运作逻辑、骗局常见手法、用户权益保护及行业合规路径多维度展开分析。

卡盟平台的核心价值在于连接上游供应商(如游戏运营商、内容服务商)与下游用户(玩家、企业等),通过整合虚拟卡密资源提供便捷交易服务。理论上,这类平台能降低交易成本、提升效率,但现实中却因行业门槛低、缺乏统一标准,导致大量“空壳平台”混入。这些平台往往以“超低价”“秒到账”为诱饵,实则通过虚假充值、卡密盗刷等手段牟利。用户在搜索“卡盟平台靠谱吗”时,看到的“高好评”背后,可能是刷单操控的结果;而承诺的“售后保障”,往往在投诉后变成“踢皮球”的推诿。

卡盟骗局的常见手法,本质是利用信息差和用户心理弱点。其一,“低价陷阱”最为典型。部分平台以远低于市场价的价格售卖游戏点卡、会员账号,实则通过“测试充值”“小额返利”建立信任,大额交易后直接失联。例如,有用户反映在“XX卡盟”充值500元购买游戏点卡,平台显示“成功到账”,但游戏内并未收到点卡,客服则以“系统延迟”为由拖延,最终平台关闭跑路。其二,“虚假卡密”泛滥。上游供应商提供的卡密可能已过期、被重复使用,甚至直接伪造。用户购买后激活时提示“无效”,平台却以“卡密来源不明”为由拒绝担责。其三,“售后维权无门”。多数卡盟平台未建立规范的投诉机制,用户遭遇问题后,往往面临客服失联、投诉渠道无效等困境,最终只能自认倒霉。

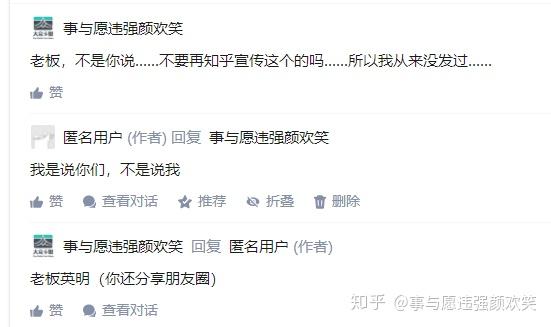

平台责任缺位是骗局频发的关键推手。从运营模式看,卡盟平台多采用“保证金制度”或“第三方担保”来保障交易安全,但现实中不少平台并未真正落实保证金机制,或设置过高的提现门槛,使得保证金形同虚设。更有甚者,平台与“骗子供应商”勾结,通过分成牟利,对违规行为视而不见。此外,部分平台为吸引流量,刻意弱化风险提示,在显著位置只宣传“优惠活动”,却不告知用户“充值前需验证卡密有效性”“大额交易建议走担保流程”等关键信息,这种“重营销、轻风控”的做法,无疑加剧了用户受骗风险。

用户自身防范意识不足也为骗局提供了可乘之机。许多用户在搜索“卡盟平台哪里靠谱”时,过度依赖“销量排名”“好评数量”,却未核实平台的运营资质、注册资本及历史投诉记录。事实上,大量骗子公司通过频繁更换域名、注销主体等方式“洗白”,导致用户难以追溯责任。同时,部分用户存在“贪便宜”心理,明知价格异常仍抱侥幸心理,最终落入圈套。更有用户在遭遇纠纷后,因涉及金额较小(几十元至几百元),选择放弃维权,客观上纵容了骗子的嚣张气焰。

行业合规化趋势已不可逆,但需多方协同发力。对监管部门而言,应建立卡盟平台“白名单制度”,明确准入门槛,要求平台落实实名认证、资金托管、保证金缴纳等合规措施,对违规平台实施“一票否决”并公开曝光。对平台方而言,从“流量思维”转向“信任思维”是生存之本。例如,引入区块链技术实现卡密溯源,确保每张卡密从生成到消费的全流程可追溯;建立“用户赔付基金”,对因平台责任导致的损失先行赔付;优化投诉机制,设立“72小时响应”时限,避免问题积压。对用户而言,则需树立“风险自担”意识,选择卡盟平台时优先考虑运营时间长、口碑好、有实体背书的商家,大额交易务必通过担保渠道,并保留聊天记录、支付凭证等维权证据。

卡盟平台的“靠谱”与否,本质是行业能否构建起“信任生态”的试金石。当平台不再以“割韭菜”为盈利模式,当监管能精准打击黑灰产,当用户能理性辨别风险,“卡盟平台真的靠谱吗”的答案,自然会从“充满质疑”变为“值得信赖”。对行业而言,这场“去伪存真”的洗牌虽阵痛难免,却是走向健康发展的必经之路。毕竟,只有将用户权益放在首位,数字虚拟商品交易市场才能真正释放其应有的价值。