卡盟平台作为虚拟商品交易的重要渠道,近年来随着数字经济的快速发展逐渐进入大众视野。然而,围绕“卡盟平台靠谱吗?哪些服务是真的可信?”的疑问始终存在——这些以游戏点卡、虚拟会员、软件激活码等为主要交易对象的平台,究竟是用户需求的便捷解决方案,还是暗藏风险的灰色地带?要解答这一问题,需从其服务本质、行业生态、用户痛点等多维度切入,剥离表象看本质,才能在虚拟商品交易中找到真正的安全边界。

卡盟平台的核心价值在于连接虚拟商品供给与需求,其常见服务涵盖游戏点卡批发与零售、视频网站会员折扣兑换、软件序列号激活、话费流量充值等。从需求端看,游戏玩家需要低价获取游戏内货币,商家需要批量采购充值渠道,个人用户希望以更低成本享受数字服务,这些需求共同构成了卡盟平台生存的基础。但值得注意的是,虚拟商品的数字化特性使其交易过程天然缺乏实体商品的“可触摸”验证,这就为平台的服务可信度埋下了隐患——当用户面对“9折充100元话费”“1元体验月会员”等低价诱惑时,如何判断平台是否具备履约能力,成为首要问题。

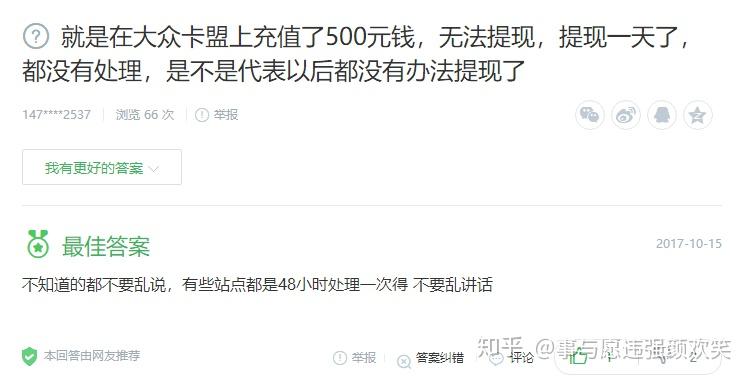

卡盟平台的不靠谱风险,往往源于其“轻资质、重流量”的运营逻辑。部分平台为快速吸引用户,会刻意淡化自身经营资质,甚至以“个人代理”“工作室”等名义规避监管,导致交易安全缺乏制度保障。例如,有用户反映在未备案的卡盟平台充值后,平台以“系统维护”“账户异常”为由拖延退款,最终直接失联;还有平台提供的“低价会员”实则为盗用他人身份信息开通的共享账号,一旦原主冻结,用户权益便无从保障。这类问题的根源在于平台未建立完善的信用背书机制,用户交易时仅凭“低价”或“宣传话术”判断,缺乏对平台合规性、资金安全性的审慎评估。

那么,在鱼龙混杂的卡盟平台中,哪些服务真正可信?答案藏在“可验证的硬性标准”中。第一,看资质合规性。正规卡盟平台通常具备ICP备案信息,部分还会办理《增值电信业务经营许可证》,用户可通过工信部官网查询备案真实性,这是平台合法经营的基础门槛。第二,看资金安全保障机制。可信平台会引入第三方支付担保(如支付宝、微信支付的“担保交易”功能),用户确认收货后平台才会打款给商家,避免直接转账导致的资金风险。第三,看服务透明度。靠谱平台会明确标注商品来源(如“官方直充”“合作渠道”)、充值规则(到账时间、失败退款流程),而非模糊宣称“秒到账”“100%成功”,对售后问题也应有公开的处理预案。第四,看用户口碑的真实性。需警惕平台首页的“好评截图”,转而查看第三方投诉平台(如黑猫投诉)的用户反馈,若长期存在“充值不到账”“客服失联”等集中投诉,即使宣传再诱人也需谨慎。

从行业趋势看,卡盟平台的可信度正经历从“野蛮生长”到“规范发展”的转型。随着《电子商务法》《网络交易管理办法》等法规的完善,监管部门对虚拟商品交易的合规性要求日益严格,无资质、不透明的平台正加速被淘汰。同时,头部卡盟平台开始尝试与上游官方服务商合作,例如与游戏厂商签订直供协议、与通信运营商共建充值渠道,通过“官方背书+平台中介”的模式提升服务可信度。这种转变不仅降低了用户交易风险,也推动行业从“价格战”转向“服务战”——当平台的核心竞争力从“谁更便宜”变为“谁更安全、更高效”时,用户自然能找到真正可信的服务选择。

对于普通用户而言,选择卡盟平台时需建立“风险前置”的判断逻辑:不要因“极致低价”忽视资质审核,不要因“秒到账承诺”跳过担保交易,更不要轻信“100%成功”的绝对化宣传。在虚拟商品交易中,“便宜”往往伴随隐性成本,而“可信”的本质是平台对用户权益的尊重与保障。未来,随着数字经济的规范化进程加速,卡盟平台若想真正立足,必须将“合规”与“透明”刻入运营基因——唯有如此,用户才能在“卡盟平台靠谱吗”的疑问中找到确定的答案,虚拟商品交易市场才能从“信任危机”走向“价值共赢”。