在社交数据成为个人“社交货币”的时代,QQ空间点赞数作为最直观的互动指标,其价值早已超越简单的“被认可”——它可能是求职时的“社交名片”,是内容创作者的“流量通行证”,甚至是青少年群体中“受欢迎程度”的量化体现。正因如此,“软件刷QQ赞”这一灰色产业链应运而生,并以“便宜又有效”的特性迅速渗透进普通用户的社交场景。这种现象的背后,既是技术逻辑与市场需求的交织,也是社交平台算法机制与用户心理的博弈。

一、“便宜”的本质:技术下沉与成本重构的必然结果

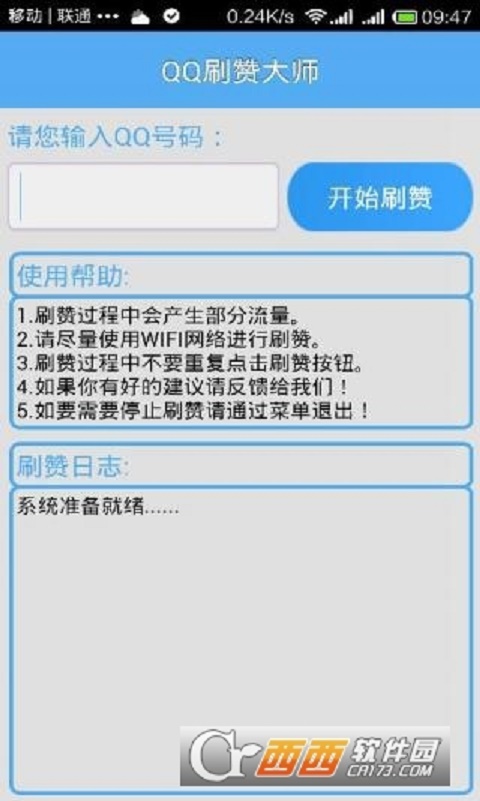

软件刷QQ赞的“便宜”,本质上是技术门槛降低与产业链分工细化的直接产物。早期刷赞依赖人工“肉刷”,不仅效率低下,成本高达每赞0.5-1元,且极易被平台识别。而随着自动化技术的发展,基于Python、模拟器框架开发的刷赞工具将成本压缩至极限:一套开源的脚本可支持批量操作,通过模拟真实用户行为(如随机滑动页面、间隔性点击、切换设备型号),单账号日均可完成上万次点赞操作;而“工作室”模式进一步通过共享代理IP池、云端控号设备,将单次刷赞成本降至0.01元以下——这意味着市面上“1元100赞”的价格并非噱头,而是规模化运营下的真实成本。

更深层的驱动因素是市场需求与供给的失衡。当“点赞数=价值”的认知在社交场域蔓延,从学生党到职场人,都存在“快速提升社交数据”的刚需。而供给端,大量开发者涌入低门槛的“社交工具”赛道,甚至通过“免费试用+按量付费”的模式抢占市场,激烈竞争进一步压低价格。这种“需求刚性+供给过剩”的组合,让刷赞软件的价格始终保持在对普通用户友好的区间,成为“人人用得起”的社交“捷径”。

二、“有效”的逻辑:算法漏洞与用户心理的双重加持

刷赞软件的“有效”,并非源于数据的“真实”,而是精准切中了社交平台的算法逻辑与用户心理的弱点。从算法层面看,早期QQ空间的流量分发机制对“互动数据”高度敏感:一条动态的点赞数越高,系统会判定其“受欢迎度”更高,从而优先推送给更多好友,形成“数据-曝光-更多数据”的正向循环。刷赞软件正是利用了这一机制,通过短期内集中制造虚假点赞量,触发算法的“流量倾斜”,让内容在好友动态中获得更高曝光——这种“被看见”的效果,恰恰是用户刷赞的核心诉求。

从用户心理层面,点赞数具有显著的“符号价值”与“从众效应”。心理学研究表明,人类对“社会认同”的需求会驱动行为:当一条动态的点赞数从10个飙升至100个,即使部分用户明知可能存在“水分”,仍会因“大家都赞了”的潜意识判断而点击点赞按钮。这种“数据泡沫”反过来又强化了刷赞的有效性,形成“刷赞-高曝光-真实互动-更多刷赞”的闭环。更关键的是,刷赞带来的“即时满足感”能迅速填补用户对“被认可”的心理需求——相比于漫长等待真实互动,软件刷赞以“分钟级”的速度完成数据积累,这种“效率优势”让用户甘愿为其买单。

三、隐形的代价:当“有效”遇上平台风控与数据泡沫

尽管刷赞软件以“便宜又有效”吸引用户,但这种“有效性”正随着平台监管的升级而逐渐消解。近年来,腾讯持续加大对社交数据造假的打击力度:通过“行为序列分析”(如短时间内同一IP大量点赞、账号无浏览记录却互动)、“设备指纹识别”(检测模拟器操作特征)等技术,QQ已能精准识别90%以上的异常点赞行为,轻则清空数据,重则限制账号功能。这意味着刷赞的“有效周期”越来越短,用户可能刚刷完赞就面临“数据清零”的风险,所谓的“便宜”最终沦为“无效消费”。

更深层的问题在于,刷赞制造的“数据泡沫”正在侵蚀社交信任的本质。当点赞数可以“一键生成”,社交互动的真实性被彻底解构——用户逐渐意识到,那些“高赞动态”背后可能是虚假的数据狂欢,而非真实的情感连接。这种信任危机不仅降低了社交平台的价值,也让用户陷入“数据焦虑”:不刷赞怕被“比下去”,刷了赞又怕被“看穿”,最终在数字的裹挟中迷失社交的初心。

归根结底,软件刷QQ赞的“便宜”源于技术下沉与监管滞后,“有效”则根植于用户对社交数据的焦虑与平台的算法逻辑。但真正的社交价值从来不是数字的堆砌,而是真实互动带来的信任与连接。当用户开始剥离对“点赞数”的执念,平台回归内容本质,刷赞产业链才会失去生存土壤——这或许才是社交网络走向健康的必经之路。