当习惯通过卡盟充值游戏点卡、购买虚拟道具的用户突然发现平台无法访问时,“卡盟怎么突然不能用啦,是不是出了啥问题?”的疑问便会油然而生。这个看似简单的技术故障背后,实则折射出虚拟商品交易行业在政策规范、技术迭代与市场洗牌中的多重变革。卡盟作为曾经连接虚拟商品供需的“线上集市”,其服务异常往往不是孤立的技术问题,而是行业生态变化的集中体现。

政策监管趋严是卡盟停用的首要推手。近年来,国家对虚拟货币、游戏点卡、虚拟道具等数字商品的监管持续深化,要求交易平台必须具备《增值电信业务经营许可证》《网络文化经营许可证》等资质。部分卡盟平台早期依靠“无资质运营”“灰色通道洗钱”“规避实名认证”等模式野蛮生长,当监管政策落地时,这类平台因不符合合规要求被强制关停。例如,2023年某省网信办通报的“卡盟平台违规经营案”中,多家平台因未取得支付牌照而擅自开展第三方支付业务,最终被责令停止服务。这种“一刀切”式的监管并非针对虚拟商品交易本身,而是为了打击洗钱、诈骗、未成年人沉迷等乱象,卡盟平台的突然停用,本质上是行业从“无序”向“有序”转型的必然阵痛。

技术层面的故障也可能导致卡盟服务暂时中断,但与政策关停有本质区别。服务器宕机、DNS污染、网络攻击是常见的技术诱因:当卡盟平台遭遇DDoS攻击时,服务器因瞬时流量过大而瘫痪,用户便会出现“无法连接”“页面加载失败”等问题;若平台使用的域名被恶意篡改DNS解析,用户输入网址后可能跳转至错误页面或空白页面。这类技术故障通常具有“短期性”和“可恢复性”,平台技术人员通过重启服务器、更换域名、修复漏洞等方式,可在数小时或数日内恢复服务。值得注意的是,用户可通过“ping命令测试网络连通性”“切换DNS(如8.8.8.8)”“使用手机流量访问”等方式初步判断是否为技术故障——若仅特定网络环境无法访问,多为本地网络或DNS问题;若全平台瘫痪,则需警惕平台自身经营风险。

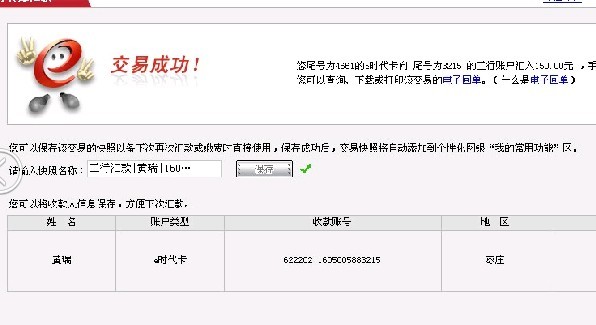

平台经营模式的缺陷与道德风险,才是卡盟“永久性停用”的深层原因。部分卡盟平台采用“预充值+金字塔分佣”模式,要求用户先充值金额再购买商品,同时发展下级代理获取返利。这种模式下,平台一旦资金链断裂或跑路,用户账户余额将瞬间清零,服务自然无法继续。2022年某知名卡盟平台突然关闭,导致数万用户累计充值超千万元无法提现,事后调查发现平台实控人早已将资金转移至境外。此外,部分卡盟平台为吸引流量,默许商家售卖“黑卡”(用非法手段获取的游戏点卡)、“外挂”“破解软件”等违规商品,当游戏厂商联合执法部门开展专项整治时,平台因涉及侵权经营被查封。这类停用并非“突发”,而是平台长期游走在法律边缘的必然结果,用户往往在问题爆发后才意识到“高收益背后是高风险”。

面对卡盟突然不能用的情况,用户需保持理性判断,避免盲目跟风或轻信“内部消息”。首先,可通过官方渠道(如客服邮箱、社交媒体账号)核实平台状态,若长期无响应且官方账号停更,基本可判定平台已关停;其次,检查交易记录是否显示“异常”,若充值后未到账且客服失联,需立即向公安机关报案并保留证据;最后,优先选择持有合规资质的虚拟商品交易平台,如官方认证的游戏点卡销售平台、持有支付牌照的数字商品商城,这类平台虽可能手续费略高,但交易安全有保障。值得注意的是,虚拟商品交易已逐渐向“场景化”“合规化”方向转型,例如游戏厂商直接推出“官方充值通道”,电商平台开设“虚拟商品专区”,这些正规渠道正在取代传统卡盟的功能,成为用户更安全的选择。

卡盟突然不能用的问题,既是行业洗牌的信号,也是用户消费习惯升级的提醒。在数字经济时代,任何虚拟商品交易都不能脱离“合规”二字——平台需坚守法律底线,用户需树立风险意识,唯有如此,虚拟商品市场才能从“野蛮生长”走向“健康可持续”。当卡盟的“灰色通道”逐渐关闭,取而代之的将是更透明、更安全的交易生态,这或许正是“突然不能用”背后,行业给所有参与者上的最重要一课。