卡盟手机卡靠谱吗?质量怎样,值得入手吗?这是许多消费者在选择移动通信服务时反复叩问的核心问题。在当今数字化时代,手机卡作为连接个人与外界的关键媒介,其可靠性和质量直接关系到日常通信体验。卡盟手机卡作为一种新兴的虚拟运营商产品,凭借其低廉价格和便捷性吸引了大量用户,但市场反馈却呈现出两极分化现象。卡盟手机卡的可靠性并非一概而论,而是取决于具体平台的运营规范和用户需求匹配度。本文将从概念解析、质量评估、价值分析和市场挑战四个维度,深入探讨这一话题,帮助读者做出明智决策。

卡盟手机卡的概念源于虚拟运营商模式的普及,它依托于基础电信网络(如中国移动、中国联通、中国电信)提供的服务,但由第三方平台运营。这种模式允许卡盟等平台以更灵活的方式推出预付费套餐,主打高性价比优势。例如,卡盟手机卡通常包含大流量、低月租的选项,适合预算有限的学生或频繁上网的用户。然而,其“虚拟”属性也带来了潜在风险——平台需依赖基础网络覆盖,一旦合作不稳定,信号质量可能大打折扣。在实际应用中,卡盟手机卡常用于日常通话、社交媒体浏览和移动支付等场景,但若用户身处偏远地区或高速移动环境中,体验可能不如传统运营商稳定。因此,理解卡盟手机卡的本质,是评估其靠谱性的第一步。

质量方面,卡盟手机卡的信号稳定性和网速表现往往是用户最关注的焦点。从行业实践看,卡盟手机卡的质量高度依赖基础网络的承载能力。在信号覆盖良好的城市区域,用户反馈普遍积极,网速可达4G或5G标准,满足高清视频流和在线游戏需求。但一旦进入信号盲区,如地下室或山区,通话中断或网速骤降的情况时有发生。此外,客服支持的质量也参差不齐——部分平台响应迅速,能快速解决套餐变更或故障问题;而另一些则因人力不足导致投诉积压。用户评价显示,卡盟手机卡的“质量”标签并非固定,而是随平台运营策略波动。例如,某些卡盟平台定期优化基站覆盖,提升用户体验;而另一些则因成本控制忽视维护,导致口碑下滑。卡盟手机卡的质量优劣,本质上是平台投入与用户期望的博弈结果。

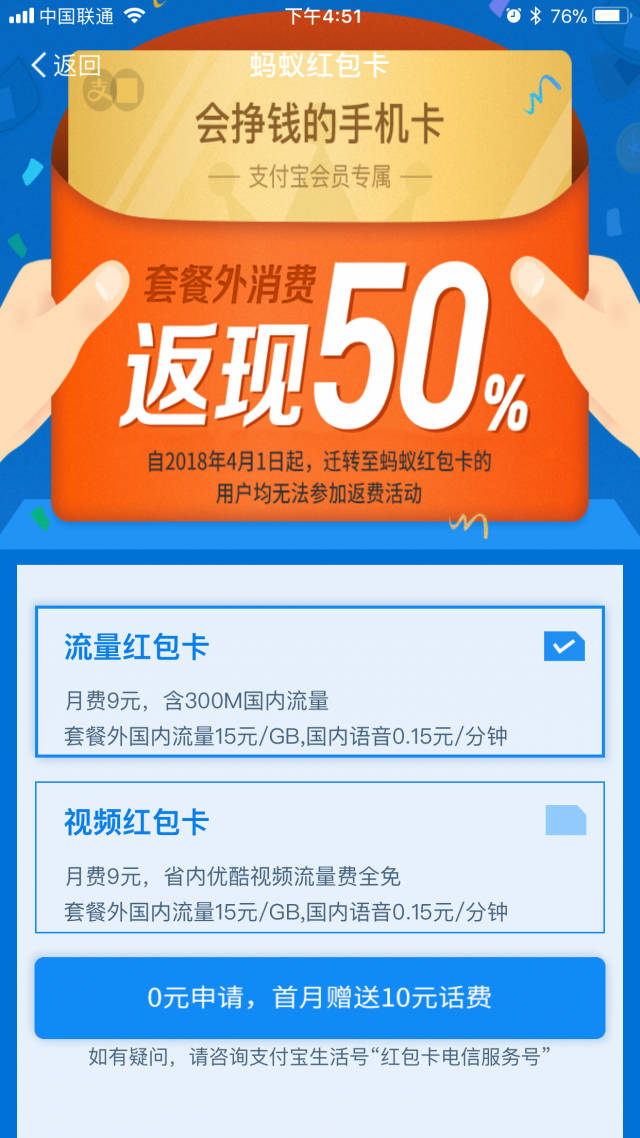

价值评估上,卡盟手机卡是否值得入手,需结合性价比和适用场景综合考量。从经济角度看,卡盟手机卡通常以月费低廉(如每月30元起)和大流量包(如100GB以上)为卖点,远低于传统运营商的同类套餐。对于轻度用户或短期需求者(如旅游、临时项目),这种高性价比极具吸引力。然而,长期用户需警惕隐性成本——部分平台在合约期内隐藏额外费用,如流量超支罚款或号码注销费。市场趋势显示,随着5G普及,卡盟手机卡正加速向年轻群体渗透,学生和自由职业者成为主力军。但值得入手的前提是用户对信号要求不高,且能容忍偶尔的服务波动。反之,若用户依赖稳定通信(如商务人士或医疗工作者),卡盟手机卡的价值可能被风险抵消。卡盟手机卡的购买价值,关键在于用户是否愿意用部分稳定性换取经济实惠。

市场挑战方面,卡盟手机卡面临的核心问题包括虚假宣传、服务不稳定和监管缺失。部分平台为吸引用户,夸大“全网通”或“无限流量”承诺,但实际使用中却限速或限流,引发消费者不满。此外,虚拟运营商市场鱼龙混杂,一些小平台因资金链断裂突然停运,导致用户号码失效,损失惨重。行业专家指出,卡盟手机卡的挑战反映了虚拟运营商模式的固有缺陷——过度依赖基础网络,却缺乏自主控制权。随着用户维权意识增强,监管机构正加强规范,要求平台透明化套餐条款。但短期内,用户仍需主动筛选,优先选择口碑良好、运营时间长的卡盟平台。卡盟手机卡的靠谱性挑战,警示市场需以诚信为本,方能赢得长期信任。

在现实关联中,明智选择卡盟手机卡能显著降低通信成本,提升生活便利性。例如,学生群体通过卡盟手机卡节省开支,将资源投入学习;而小微企业主则利用其灵活套餐优化运营成本。但用户必须清醒认识到,卡盟手机卡并非万能——它适合追求性价比的实用主义者,而非追求极致稳定的完美主义者。最终,卡盟手机卡的靠谱性与质量,是用户与平台共同塑造的生态。通过理性评估需求、参考真实评价和选择可靠平台,消费者完全能从中获益。在这个快速迭代的通信市场,卡盟手机卡的价值不在于完美,而在于为多元需求提供可行方案。