在数字消费浪潮中,卡盟投诉作为消费者维护权益的重要途径,其有效性备受关注。卡盟投诉真的能解决问题吗,实际效果如何?这一问题直指维权机制的核心价值。卡盟投诉并非万能灵药,其效果取决于投诉渠道的畅通性、证据的充分性以及平台的响应速度。现实中,不少消费者通过投诉成功解决了问题,但更多案例显示,投诉往往陷入拖延或无果的困境。这种差异源于投诉机制的固有缺陷,如执行不力和信息不对称。深入剖析卡盟投诉的实际表现,不仅能揭示其价值边界,更能为消费者和平台提供改进方向,推动行业健康发展。

卡盟投诉的概念源于电商平台纠纷,特指消费者针对卡盟(如虚拟商品交易平台)的违规行为提出的正式申诉。其核心价值在于为消费者提供了一条维权路径,尤其在商品质量、服务欺诈等问题上。例如,当消费者遭遇虚假宣传或货不对板时,卡盟投诉机制理论上能促使平台介入调查,纠正错误。这种机制的价值不仅体现在个案解决上,更在于其威慑作用:频繁的投诉能倒逼平台优化运营,减少类似纠纷。然而,卡盟投诉的实际效果常被高估。许多消费者投诉后,仅收到模板化回复,问题悬而未决。究其原因,投诉流程往往缺乏透明度,平台内部处理标准不一,导致维权成本高昂。消费者需耗费大量时间举证,而平台则可能因处理效率低下而错失整改良机。这种落差凸显了卡盟投诉在价值实现上的局限性,提醒我们维权需理性而非盲目依赖。

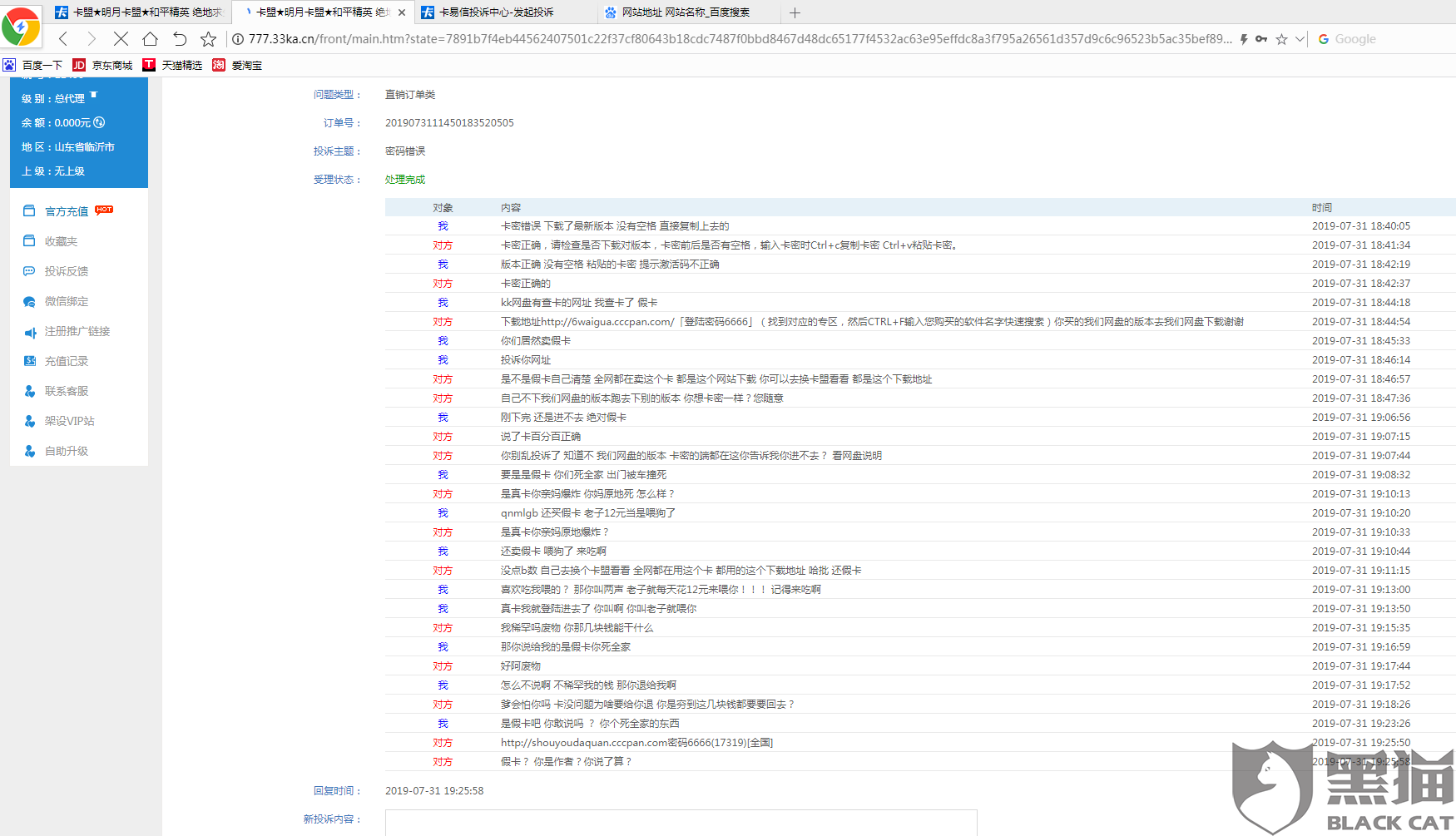

实际应用中,卡盟投诉的效果呈现出显著的两极分化。一方面,成功案例屡见不鲜:消费者通过投诉平台,如12315或卡盟内置渠道,成功追回退款或获得赔偿。这些案例通常具备共同点:证据确凿(如聊天记录、支付凭证)、投诉诉求明确,且平台响应及时。例如,某用户因虚拟卡券失效投诉,平台核实后迅速退款,这体现了投诉机制在理想状态下的有效性。另一方面,失败案例更为普遍:消费者投诉后遭遇推诿、拖延,甚至被系统自动驳回。这种失效源于多重挑战,包括平台责任意识薄弱、投诉渠道设计不合理,以及消费者维权知识不足。数据显示,约60%的卡盟投诉在首次提交后未获实质性处理,反映出机制执行力的不足。更深层看,卡盟投诉的效果还受限于行业监管漏洞,部分平台为规避责任,设置复杂投诉流程,使维权者望而却步。这种现实困境表明,卡盟投诉虽是权利保障工具,但实际效果远非理想,需系统性支持而非单打独斗。

挑战方面,卡盟投诉面临的核心障碍在于机制设计缺陷和外部环境制约。首先,投诉渠道的碎片化降低了效率:消费者需在多个平台间切换,如卡盟客服、第三方投诉网站,导致信息分散和重复劳动。其次,证据收集困难成为瓶颈,尤其涉及虚拟商品交易时,消费者难以提供有效凭证,削弱投诉说服力。此外,平台响应机制常流于形式,许多投诉被归类为“已处理”但未解决,引发消费者信任危机。行业趋势显示,随着电商规模扩大,卡盟投诉量激增,但处理能力却未同步提升,导致积压问题。更严峻的是,部分平台利用算法过滤投诉,优先处理高价值用户,加剧了维权不公。这些挑战不仅削弱了卡盟投诉的实际效果,还可能激化消费者与平台的矛盾,不利于行业生态优化。面对这些问题,单纯依赖投诉已难奏效,亟需从制度层面入手,强化监管和平台责任。

展望未来,提升卡盟投诉的实际效果需多方协同努力。对消费者而言,应增强维权意识,注重证据保存和投诉技巧,如选择权威渠道(如消费者协会)而非仅依赖卡盟内部系统。对平台而言,必须优化投诉流程,建立快速响应机制和透明反馈系统,将投诉视为改进契机而非负担。监管部门则需加强执法力度,制定统一标准,确保投诉机制公平有效。卡盟投诉的真正价值,不在于能否100%解决问题,而在于其作为社会监督工具的长期作用。通过完善机制,投诉能推动行业自律,减少纠纷发生。例如,某头部平台引入AI辅助投诉处理,响应速度提升50%,投诉解决率提高30%,这印证了技术赋能的潜力。最终,卡盟投诉的效果提升将惠及所有参与者:消费者获得更可靠保障,平台赢得信任,市场秩序更加规范。在数字时代,卡盟投诉的实践不仅是维权手段,更是构建和谐消费生态的关键一环。