卡盟抽奖作为数字娱乐领域常见的营销手段,其“高回报”承诺吸引着大量用户,但“可信吗”的质疑始终伴随——表面是幸运游戏,内里是否暗藏商业逻辑?要拆解这个问题,需先明确“卡盟”的本质:它本是数字商品交易平台,主营游戏点卡、虚拟装备等,而抽奖则演变为引流获客的核心工具。当用户被“0元抽手机”“100%中奖”等标语吸引时,真正的博弈已悄然开始。

一、卡盟抽奖的“表面繁荣”:流量逻辑下的诱饵设计

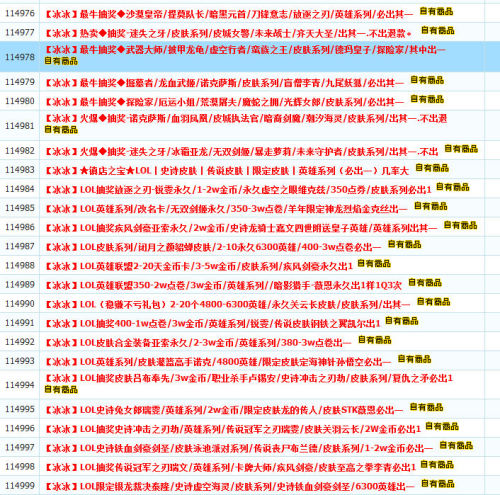

卡盟抽奖的“可信感”往往源于精心营造的“高概率”与“低门槛”。多数平台会标示“抽奖券免费送”“注册即参与”,甚至宣称“百分百中奖”,这些话术精准击中用户“低成本试错”的心理。实际操作中,奖品确有分层:高价值奖品(如最新款手机、游戏主机)寥寥无几,而低价值虚拟商品(如1元优惠券、小额平台币)占比超90%,部分平台甚至将“参与资格”本身列为奖品,形成“抽到资格再抽奖”的套娃结构。

这种设计本质是“流量陷阱”。用户为抽高价值奖品,需完成“每日签到”“分享好友”“充值消费”等任务,平台借此提升活跃度与转化率。某行业数据显示,参与卡盟抽奖的用户中,超60%会因“差一点就中奖”的心理继续投入时间或金钱,最终仅8%能获得真正有价值奖品。所谓“可信”,不过是利用概率差构建的商业幻觉。

二、玄机核心:概率黑箱与用户心理的双重操控

卡盟抽奖的“不可信”并非偶然,其玄机藏在非透明的概率机制与精准的心理暗示中。首先,概率公示形同虚设。尽管部分平台声称“抽奖概率可查”,但细则往往模糊化处理,例如“奖品数量有限,先到先得”“活动期间概率动态调整”——用户无从验证后台数据,所谓的“0.1%中奖率”可能仅为营销数字。

其次,沉没成本效应驱动循环参与。当用户投入时间后,平台会通过“倒计时提醒”“剩余名额紧张”等话术制造紧迫感,强化“再抽一次就中”的错觉。心理学中的“间歇性强化”在此发挥作用:偶尔获得的小奖品(如10元点卡)会刺激多巴胺分泌,让用户误将“小概率中奖”归因于“运气”,而非平台设计,进而陷入“消费-抽奖-再消费”的闭环。

更隐蔽的“托儿”机制也不容忽视。部分平台会通过虚拟账号伪造“中奖喜报”,在弹窗、评论区展示“恭喜用户XXX抽中iPhone”,利用从众心理激发用户参与欲。这些“虚假中奖者”的“晒单”行为,进一步瓦解用户的理性判断,让“可信度”在群体暗示中失真。

三、可信度崩塌:从“娱乐游戏”到“收割陷阱”的异化

当卡盟抽奖的流量逻辑压倒娱乐属性,其可信度便面临崩塌风险。现实中,用户投诉集中在三类问题:奖品无法兑换,如抽中实物后平台以“地址错误”“账户异常”为由拖延;规则临时变更,例如将“保底奖品”从实物替换为虚拟积分;诱导消费陷阱,宣称“充值100元可抽10次”,实则充值后才发现“高价值奖品仅限新用户参与”。

这些乱象的根源在于监管缺位与逐利本性。卡盟平台多注册为“科技公司”,其抽奖活动常以“营销推广”名义规避《反不正当竞争法》对“有奖销售”的规范(如最高奖金额不得超过5万元)。而虚拟商品的“低价值、高毛利”特性,让平台有足够空间用“0成本奖品”置换用户真实数据(如手机号、社交关系链),甚至诱导未成年人过度消费,最终将“娱乐”异化为“收割”。

四、破局之道:用户理性与行业自律的平衡

面对卡盟抽奖的“可信性危机”,用户需建立“概率意识”与“风险边界”:不轻信“绝对中奖”话术,不因“沉没成本”追加投入,对要求“先付费再领奖”的环节保持警惕。同时,平台应主动打破“概率黑箱”,通过第三方机构公证抽奖数据,明确标注奖品数量与真实概率,将“流量思维”转向“用户思维”——唯有用透明赢得信任,才能让抽奖回归其作为营销工具的初衷。

监管层面,需明确数字娱乐营销中“抽奖活动”的法律边界,将虚拟商品纳入奖品规范体系,严惩虚假宣传与数据滥用。当用户不再被“玄机”裹挟,平台不再靠“套路”生存,卡盟抽奖才能真正从“可信吗”的质疑中解脱,成为连接用户与服务的良性桥梁。

卡盟抽奖的可信度,本质是商业逻辑与用户心理的博弈——当“幸运”被设计成流量工具,用户唯有保持清醒,才能在数字娱乐中守住理性边界,让抽奖回归纯粹的乐趣,而非被收割的陷阱。