在数字娱乐与虚拟交易蓬勃发展的当下,卡盟抽奖作为一种结合了虚拟商品与随机奖励的模式,逐渐成为年轻群体关注的焦点。然而,围绕“卡盟抽奖真的靠谱吗?中奖概率高不高?”的质疑声从未停止——有人将其视为“薅羊毛”的捷径,也有人斥之为“智商税”。要厘清这一问题,需穿透表象,深入其底层逻辑与行业现状。

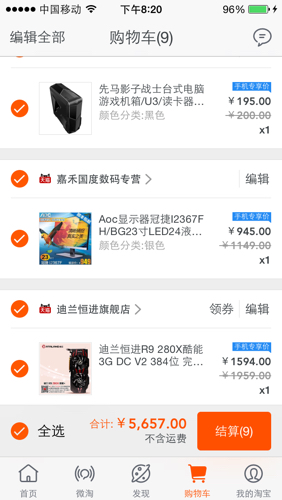

卡盟抽奖的核心在于“虚拟商品+概率机制”。所谓“卡盟”,通常指以数字卡密(如游戏点卡、会员兑换码、虚拟道具等)为主要交易对象的平台,而抽奖则是其引流与变现的常见手段。用户通过充值、完成任务或直接购买抽奖券,获得抽取虚拟商品的机会,奖品从低价值的游戏皮肤到高价值的数码产品不等。这种模式的本质,是将虚拟商品的“不确定性”转化为消费驱动力,但正是这种不确定性,让“中奖概率”成为争议的核心。

中奖概率的透明度是判断卡盟抽奖“靠谱性”的首要标准。现实中,多数平台对概率的披露模糊不清,仅以“随机抽取”“公平公正”等模糊表述带过,甚至刻意隐藏具体数据。根据《规范促销行为暂行规定》,经营者开展促销活动,有奖销售的最高奖金额超过五万元的,应当公示奖品种类、数量、中奖概率等信息;而虚拟商品虽不直接涉及现金价值,但其“概率黑箱”同样侵害了消费者的知情权。部分平台利用虚拟商品价值的不可比性(如“稀有皮肤”的定价由平台单方面制定),将中奖概率设置得极低,却以“奖品价值远超抽奖成本”作为宣传噱头,这种“概率不对等”直接影响了抽奖的公正性。

平台信誉与运营资质则是另一重考量。当前卡盟抽奖领域存在大量中小型平台,部分甚至无正规备案,采用“套皮运营”模式——即通过多个域名切换规避监管,卷款跑路风险较高。用户参与抽奖后,可能面临奖品发放延迟、实物奖品以次充好、虚拟道具无法使用等问题。更有甚者,通过“托儿”伪造中奖案例,或利用算法操控抽奖结果,让用户陷入“永远差一点就能中奖”的陷阱。这类行为已涉嫌虚假宣传,甚至构成诈骗,但用户因维权成本高、证据难固定,往往只能自认倒霉。

从用户心理与消费逻辑看,卡盟抽奖的“价值感”往往被高估。中奖概率的本质是数学期望,即“单次抽奖成本×中奖概率=奖品预期价值”。当平台未公开概率时,用户仅凭主观判断“奖品看起来很值”,便可能投入远超预期成本的金额。例如,某平台推出“99元抽手机”活动,宣称“奖品价值5999元”,若中奖概率实际为1/1000,则单次抽奖的数学期望仅为5.999元,远低于99元成本。用户在“以小博大”的心理驱使下,容易忽视概率的客观规律,陷入“沉没成本谬误”——越投越多,只为“回本”或“中奖”,最终得不偿失。

值得注意的是,部分正规平台的卡盟抽奖并非完全“不靠谱”。一些头部游戏厂商或大型数字交易平台,会基于品牌信誉,公开中奖概率,并将抽奖活动与用户权益绑定(如会员专属、消费返券等),这类抽奖的“靠谱性”相对较高。其逻辑在于:平台通过抽奖提升用户活跃度与粘性,用户则以可控成本获得娱乐体验或潜在收益,形成双赢。但即便如此,用户仍需理性看待——中奖概率低是大概率事件,抽奖的本质是“娱乐消费”,而非“投资获利”。

行业趋势上,卡盟抽奖的规范化已成为必然。随着《电子商务法》《反不正当竞争法》等法律法规的完善,监管部门对虚拟商品交易的透明度要求日益提高,部分平台开始尝试引入第三方审计机构对中奖概率进行验证,或通过区块链技术确保抽奖过程的不可篡改。同时,用户维权意识的增强也倒逼平台自律——那些依赖“概率黑箱”收割流量的平台,终将被市场淘汰。

回到最初的问题:卡盟抽奖真的靠谱吗?中奖概率高不高?答案并非简单的“是”或“否”。它取决于平台是否公开透明、运营是否合规、用户是否理性参与。靠谱的卡盟抽奖,应是概率可查、权责清晰、以娱乐属性为主导的补充消费;而高概率的抽奖,往往只存在于正规平台的短期活动或用户权益体系中,绝非常态。对于用户而言,参与前需核实平台资质、警惕“高额奖品”诱惑,将消费控制在可承受范围内——毕竟,抽奖的意义在于“惊喜感”,而非“赌徒心态”。唯有平台以透明立身、用户以理性参与,卡盟抽奖才能摆脱“概率陷阱”,成为数字生态中健康的一环。