社交媒体好友列表里,总有些名字像“幽灵好友”——动态更新频繁,却从不给你点赞。当你发现对方连续三次都没给你的生活碎片投来“认可”时,手指会下意识滑动到好友列表,点击“删除”。这个操作几乎成了数字时代的社交本能:为什么社交媒体好友看到不点赞就直接删除? 这背后藏着社交关系的隐性规则、人性的微妙算计,以及数字时代对“连接”的重新定义。

点赞:从“表达支持”到“社交货币”的价值异化

在社交媒体的生态里,点赞早已不是简单的“我喜欢”。它最初的功能是“快速表达认同”,像现实社交中的点头微笑,成本低、效率高,却逐渐演变成衡量关系亲疏的“社交货币”。你发了一张旅行照片,期待的是“你去的地方真美”“下次一起啊”,但收到的赞数量,反而成了最重要的反馈——点赞越多,证明你的社交价值越高,你的内容越值得被看见。

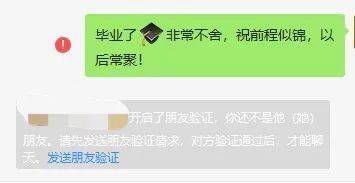

这种异化让点赞承载了超出本身的意义。当好友列表里的某个人从不为你点赞,哪怕你们现实中关系尚可,线上互动也会被解读为“冷漠”。就像朋友聚会时,你讲了笑话,所有人都笑了,只有他低头玩手机,这种“被忽视感”会迅速消解关系的温度。社交媒体的即时性放大了这种情绪:现实中的“没看到”可以被“后来补上”,但线上动态的“时效性”让“不点赞”成了不可逆的“态度表达”。

久而久之,点赞成了社交关系的“润滑剂”和“试金石”。你下意识地给好友动态点赞,不仅是支持,更是“我还在乎这段关系”的信号;反之,对方不点赞,就成了“我不想维系这段关系”的暗示。这种双向奔赴的点赞默契,成了维持线上社交平衡的隐性契约。

“不点赞”的归因偏差:从“行为”到“态度”的负面解读

心理学中的“归因偏差”在这里体现得淋漓尽致:人们倾向于将他人的行为归因于内在态度,而非外部情境。当好友不给你点赞时,你很少会想“他是不是没刷到动态”“最近工作太忙了”,而是直接得出结论“他对我没兴趣”“我们的关系淡了”。

这种偏差在社交媒体的“可见性”催化下愈演愈烈。现实社交中,朋友不回消息你可以打电话,不参加聚会你可以当面问,但线上互动的“非即时性”和“非强制性”,让“不点赞”成了最模糊的“拒绝信号”。你无法确定对方是“忘了点”,还是“故意不点”,这种不确定性会触发焦虑——为了消除焦虑,大脑会自动选择最坏的解释,并用“删除”这个动作来“止损”。

更关键的是,社交媒体的“关系可视化”让好友列表成了“社交成绩单”。你有多少好友、多少互动,都暴露在数字空间里。如果某个好友长期“零互动”,就像成绩单上的一个红叉,不仅影响你的“社交形象”,还会让你反思“是不是我哪里做得不好”。为了维护这种“完美形象”,删除“不点赞”的好友,成了最直接的“美化手段”。

删除:数字时代的“社交筛选”与“关系精简”

“看到不点赞就删除”,本质上是数字时代对“社交关系”的一次重新筛选。现实社交中,我们一生能维持的深度关系不过150人(“邓巴数”理论),但社交媒体的好友列表轻易就能突破500人、1000人。这种“关系过载”让大脑不堪重负,必须通过“筛选机制”来节省社交精力。

“点赞频率”成了最简单的筛选标准。它不像“评论互动”那样需要深度思考,也不像“私信聊天”那样投入时间,只是一个“举手之劳”的动作。但恰恰是这种低成本的动作,最能反映对方对这段关系的“投入意愿”。你删除不点赞的好友,不是针对某个人,而是筛选出那些愿意用“点赞”来维系连接的人——他们可能不是最亲密的朋友,但至少是“在线社交”的参与者。

这种筛选还带有“功利性”色彩。社交媒体不仅是社交工具,更是“资源交换”的平台。你的好友可能是潜在的客户、人脉、合作伙伴,他们的点赞能带来流量、关注、机会。如果对方从不互动,这段关系的“实用价值”就等于零,留着只会占用好友列表的“名额”。于是,“删除”成了一种“社交断舍离”:保留有价值的关系,剔除无效的社交节点。

被忽视的代价:当社交关系变成“点赞的奴隶”

“看到不点赞就删除”的行为,虽然看似高效,却在无形中扭曲了社交的本质。真正的社交关系,应该建立在“理解”和“包容”之上,而非“点赞”的即时反馈。现实中,最好的朋友可能因为忙碌没时间点赞,亲人可能不玩社交媒体不懂点赞规则,但这些都不影响你们之间的情感连接。如果将“点赞”作为衡量关系的唯一标准,我们可能会误删那些“低互动但高价值”的人,最终让社交圈变得“同质化”和“表面化”。

更严重的是,这种行为会加剧“社交焦虑”。为了“不被删除”,你会陷入“点赞焦虑”:看到好友动态必须秒赞,哪怕内容毫无兴趣;为了获得更多赞,你会精心包装生活,甚至编造“完美人设”。这种“表演式社交”让你疲惫不堪,却无法获得真实的情感满足。就像一个人在舞台上表演,台下观众都在鼓掌,但你知道那些掌声不是为你喝彩,而是为剧本里的角色。

社交媒体的初衷是“连接更多人”,但“点赞删除”的逻辑却让连接变得“脆弱”。今天你因为对方不点赞而删除他,明天他可能因为你不回动态而拉黑你,这种“互相伤害”的循环,让线上社交变成了“零和游戏”。

回归真实:在点赞之外,重建社交的温度

面对“看到不点赞就删除”的社交困境,我们需要重新审视“点赞”的意义。点赞可以是“支持”,但不该是“义务”;互动可以是“润滑剂”,但不该是“关系本身”。真正的社交价值,不在于好友列表的长度,而在于关系的深度;不在于动态的点赞数,而在于关键时刻的陪伴。

或许,我们可以尝试“去点赞化”的社交:给好友评论一句“这张照片拍得真好”,比单纯的点赞更有温度;私聊对方“最近怎么样”,比纠结他是否点赞你的动态更真诚。社交媒体的互动方式有很多种,点赞只是其中最浅层的一种。当我们不再将点赞视为“社交唯一标准”,那些“不点赞”的好友,可能只是用他们自己的方式在默默关注你。

对平台而言,也可以优化互动机制,减少对“点赞”的过度依赖。比如增加“悄悄关注”“无痕浏览”等功能,让用户在不暴露自己行为的情况下表达关注;或者推出“深度互动”的奖励机制,鼓励用户进行更有意义的评论、分享,而非追求点赞数量。

数字时代的社交,不该是一场“点赞的竞赛”。删除不点赞的好友很容易,但维系一段真实的连接很难。 与其在虚拟世界里纠结于“赞与不赞”,不如把精力放在那些愿意为你点赞,也愿意在你沉默时陪伴你的人身上。毕竟,社交媒体的意义,从来不是用点赞证明存在,而是用连接传递温度。