秒刷QQ说说能轻松获得几百点赞,这一现象背后并非简单的“技术操作”或“运气加持”,而是社交平台算法逻辑、用户心理机制与内容策略深度耦合的结果。在QQ这一以强社交关系链为核心的平台上,点赞行为从来不是孤立的“点击动作”,而是被算法规则、关系权重、内容共鸣等多重变量裹挟的“社交货币”。要理解为何“秒刷”能撬动数百点赞,需拆解其底层逻辑,而非停留在表面现象的猎奇。

一、QQ说说的点赞机制:时间权重与关系链的双重加持

QQ说说的分发逻辑与短视频、图文平台有本质区别。其核心是“社交关系优先”,即内容首先触达用户的“好友列表”,再通过互动数据(点赞、评论、转发)决定二次传播的广度。而“秒刷”策略的关键,恰恰在于精准卡位“时间窗口”——当用户发布说说后,前10-15分钟的“初始互动率”会被算法重点捕捉,这一阶段获得的点赞会形成“马太效应”:高初始互动会被系统判定为“优质内容”,从而优先推送给更多好友(包括弱关系好友),进而带动更多点赞。

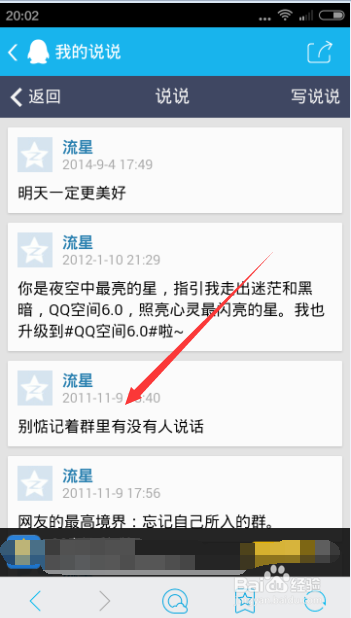

这种机制下,“秒刷”并非指“瞬间刷新手机屏幕”,而是“快速发布+高频互动”的组合动作。例如,用户在好友活跃时段(如午休、晚间8-10点)发布说说后,立即通过@好友、评论区引导等方式提升互动速度,算法会迅速识别内容的“热度信号”,将其纳入“推荐池”。此时,数百点赞并非“自然发酵”,而是算法对“高互动初始值”的即时反馈——这是QQ社交生态中“时间权重”与“关系链”叠加作用的直接体现。

二、“秒刷”的本质:互动策略而非内容玄学

很多人将“秒刷获赞”归因于内容“质量高”,但现实是,许多平淡无奇的说说(如“今天天气不错”)也能通过“秒刷”获得数百点赞。这说明,“内容质量”并非唯一变量,“互动设计”才是核心。

“秒刷”策略的核心是“降低互动门槛,提升参与效率”。具体表现为:

- 精准@关键节点:@3-5位互动频率高、好友数多的好友,这些好友的点赞会形成“破冰效应”,带动其共同好友参与;

- 评论区预设话题:发布时在评论区预留“开放性问题”(如“有人一起吃饭吗?”),引导好友快速评论,评论量会间接提升内容的“权重分”;

- 高频更新节奏:部分用户通过“一天多条+每条间隔30分钟”的“秒刷式”发布,维持账号在好友列表中的“活跃度”,算法会倾向于优先推送其内容。

这种策略的本质,是将“社交关系”转化为“流量杠杆”。QQ的算法更看重“互动密度”而非“内容深度”,因此,“秒刷”通过人为制造“高互动初始值”,让算法误判内容为“热点”,从而获得远超自然传播的点赞量。

三、用户心理:从众效应与社交认同的“点赞驱动”

获得数百点赞,本质上满足了用户的“社交认同需求”。QQ用户多为年轻群体,其社交行为更易受到“从众心理”影响——当一条说说点赞数达到几十时,好友会下意识认为“这条内容值得关注”,从而点赞;当点赞数突破百时,这种“羊群效应”会被进一步放大,甚至吸引非好友用户的点赞(通过“好友动态”的公开推荐)。

“秒刷”正是利用了这一心理机制:快速积累的初始点赞(如10分钟内50+)会形成“视觉冲击”,让后续看到的好友产生“内容很火”的错觉,从而降低点赞决策成本。同时,QQ说说的“点赞可见”功能,让用户的点赞行为成为“社交表态”——点赞不仅是支持,更是“融入圈子”的方式。当好友看到自己的共同好友为某条说说点赞时,会更容易参与其中,形成“点赞链式反应”。

四、算法与策略的边界:过度“秒刷”的反噬风险

尽管“秒刷”能短期提升点赞量,但过度依赖这一策略会面临算法反噬。QQ的算法机制已逐步识别“非自然互动”行为:例如,同一用户在短时间内频繁发布内容且互动率异常,会被判定为“营销号”或“刷量行为”,导致内容降权、好友动态推荐减少。

此外,“秒刷”带来的“虚假繁荣”会稀释社交关系的真实价值。当好友发现某用户的说说点赞数与内容质量严重不符时,会产生“信任危机”,反而降低对其互动意愿。真正可持续的社交影响力,仍需回归“内容共鸣”与“深度互动”——例如,分享真实生活场景、引发情感共鸣的话题,或针对好友评论的个性化回应,这些行为虽然无法“秒刷”获赞,却能构建更稳固的社交连接。

结语:点赞的本质是社交,而非数字游戏

秒刷QQ说说获得几百点赞,揭示了社交平台算法与用户行为的博弈关系:它既是对“时间权重”“互动设计”的精准把握,也是对“从众心理”“社交认同”的深度利用。但需明确,点赞从来不是社交的终极目的,而是“连接”的副产品。在QQ的社交生态中,真正有价值的不是“几百点赞”的数字,而是通过内容与互动建立的真实关系——毕竟,能让人记住的,从来不是秒刷的技巧,而是说笑间传递的温度。