在MOBA类卡盟游戏中,一次精准的卡位往往能决定团战走向,而这背后,灵敏度设置的合理性常被玩家忽视——它不仅关乎操作手感,更直接影响策略执行的颗粒度。卡盟灵敏度作为连接玩家意图与游戏反馈的核心参数,其价值远不止于“鼠标移动快慢”的表层认知,而是深入到游戏体验的肌理,成为区分普通玩家与高手的关键分水岭。

卡盟灵敏度首先是“操作精准度”的基石。在《英雄联盟》《王者荣耀》等以卡位、拉扯为核心的卡盟游戏中,角色的转向速度、技能指向的判定范围,都与灵敏度直接挂钩。高灵敏度能实现“指哪打哪”的即时响应,比如ADC在走A(攻击后移动)时,灵敏度不足会导致角色转向延迟,错失输出窗口;而辅助英雄如布隆,其Q技能“坚定风采”的墙体释放,更需要毫米级的精度——灵敏度偏高易因手抖偏移,偏低则可能因反应滞后让对手突破防线。这种影响在FPS类卡盟游戏中同样显著,如《Apex英雄》中枪械压枪的稳定性,灵敏度设置不当会导致弹道扩散,即便预判了敌人走位也难以命中。可以说,灵敏度是玩家“手部语言”与游戏“物理引擎”之间的翻译器,翻译的准确性直接决定了操作的有效性。

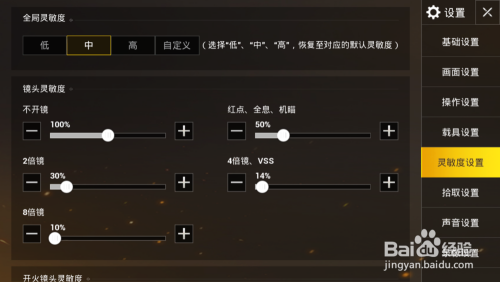

更深层次看,卡盟灵敏度影响着“策略执行”的流畅度。卡盟游戏的魅力在于策略的动态博弈,而灵敏度是策略落地的“传动系统”。以《炉石传说》这类卡牌对战为例,鼠标灵敏度决定了卡牌拖拽、技能释放的节奏——高灵敏度能快速浏览手牌、调整站位,在快攻卡组中抢得先机;低灵敏度则更适合控制卡组,确保每张牌的精准放置,避免误操作。而在《DOTA2》中,英雄的“拉野”“反补”操作极度依赖灵敏度:过低的灵敏度会导致鼠标移动迟缓,无法在野怪血量临界点完成反补;过高则可能因微小移动导致选中错误目标,打乱资源控场节奏。职业选手的灵敏度设置往往带着“偏执”的色彩——0.1的差距可能在毫秒级对抗中被放大成致命失误,这背后是灵敏度对策略颗粒度的精细调节:它让玩家的战术意图(如绕后、分割战场)能够通过精确的操作指令转化为游戏内的实际效果。

个体差异的存在,让卡盟灵敏度成为“个性化体验”的调节阀。不同玩家的手型、操作习惯、甚至神经反射速度,都决定了其最优灵敏度区间。习惯“甩枪”的玩家可能需要800+的高灵敏度,而“微操流”玩家则更倾向于400左右的低灵敏度以提升稳定性。这种差异使得“灵敏度适配”成为新手进阶的必经之路:许多玩家初期因盲目模仿职业选手的高灵敏度设置,反而陷入“操作变形”的困境——手速跟不上脑速,导致技能空放、角色迷走。事实上,卡盟灵敏度的核心价值在于“适配”:它不是追求“最高”或“最低”,而是找到玩家与游戏机制之间的“共振频率”。正如部分职业选手所言:“我的灵敏度是十年间不断在‘失误’与‘极限’之间调试出的平衡点,它让我在‘能操作’和‘敢操作’之间找到最佳位置。”

当前,卡盟灵敏度正面临“技术赋能”与“体验分化”的双重挑战。一方面,硬件升级(如轻量化鼠标、低延迟手柄)和软件算法(如自适应灵敏度、动态加速度补偿)正在优化灵敏度的基础体验。例如,部分游戏内置的“灵敏度学习系统”,能通过分析玩家操作数据自动推荐参数,减少新手调试成本;而鼠标厂商的“分区灵敏度”技术,让玩家可在不同游戏间快速切换预设设置,适配多场景需求。另一方面,竞技性与普适性的矛盾日益凸显:职业赛场的高灵敏度标准正在“向下传导”,导致普通玩家陷入“参数内卷”——为了“不落后”而盲目提升灵敏度,却忽视了自身操作能力的匹配度。这种分化可能让卡盟游戏逐渐偏离“娱乐本质”,沦为“参数竞赛”的竞技场。

归根结底,卡盟灵敏度是游戏体验中的“隐形杠杆”,它撬动的不仅是操作效率,更是玩家与游戏世界的互动深度。对玩家而言,理解灵敏度背后的逻辑——它不是简单的“参数调整”,而是对自身操作习惯的认知与优化——才能真正释放策略潜力;对厂商而言,如何在“技术赋能”与“体验普惠”间找到平衡,让灵敏度成为连接不同层级玩家的桥梁而非壁垒,将是提升游戏生命力的关键。毕竟,最好的灵敏度设置,永远是那个能让玩家“忘记参数,专注游戏”的存在。