许多用户尝试通过第三方工具或人工互助进行QQ空间刷赞操作,却发现点赞数始终没有变化,页面显示依旧停留在原点,这背后究竟隐藏着哪些机制性障碍?要理解这一问题,需深入剖析社交平台的数据逻辑、反作弊机制以及用户行为与平台规则之间的根本冲突。刷赞操作看似是简单的数据堆砌,实则触碰了平台生态的核心规则,其“无变化”的结果并非偶然,而是多重技术壁垒与规则约束下的必然结果。

平台反作弊系统的实时拦截是刷赞失效的首要原因。QQ空间作为腾讯旗下的核心社交产品,早已构建起一套成熟的流量反作弊体系。该系统通过用户行为路径、操作频率、设备指纹、IP地址等多维度数据交叉验证,识别异常点赞行为。例如,短时间内同一账号对大量内容集中点赞,或通过同一IP地址批量操作多个账号点赞,都会被系统判定为“非自然流量”并直接拦截。这些被拦截的数据不会进入服务器的真实点赞统计池,自然不会在页面显示。此外,平台还会对点赞行为进行“权重判定”,来自陌生用户、无互动历史的点赞往往被赋予低权重,甚至直接过滤,这也是为什么部分用户即使看到“刷赞成功”的提示,实际数据却未更新的关键。

数据缓存与异步更新机制进一步加剧了“无变化”的表象。社交平台的点赞数据并非实时同步到服务器,而是采用“本地缓存+后台异步更新”的模式。用户操作点赞后,客户端可能先显示“+1”的即时反馈,但后台系统会对数据进行二次校验。若校验发现该操作存在异常(如使用违规工具、账号异常登录等),会触发数据回滚机制,将点赞数恢复至原始状态。普通用户难以察觉这一“先显示后撤销”的过程,误以为操作无效,实则是平台的“延迟过滤”在发挥作用。尤其在高峰期,服务器负载加重时,数据同步延迟会更明显,刷赞数据可能被暂时搁置在缓存队列中,最终被系统判定无效而丢弃。

内容质量与用户互动的真实性门槛,使得刷赞数据难以转化为有效显示。QQ空间的推荐算法核心是“用户兴趣与内容价值的匹配”,低质量、无互动基础的内容即使通过刷赞获得虚假数据,也会被算法降低权重。平台更倾向于展示那些来自真实好友、伴随评论、转发等深度互动的点赞,这些数据会被赋予更高的“可见性”。而刷赞产生的点赞往往来自“僵尸号”或无关联用户,平台在内容分发时会自动隐藏这类低价值互动,导致用户在主页看不到数据变化。这种“数据隐藏”而非“数据删除”的机制,让刷赞操作看似“无变化”,实则数据已被算法默默屏蔽。

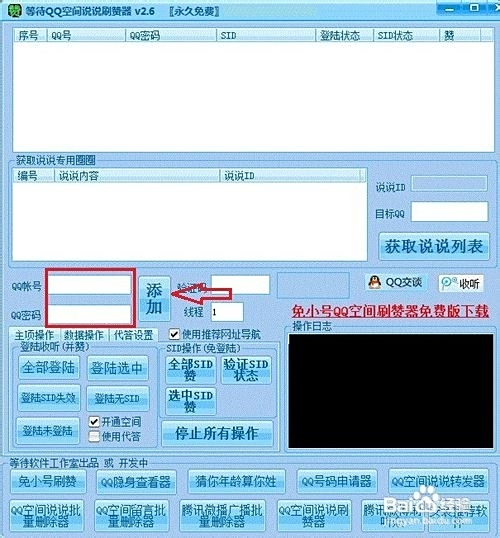

第三方工具的技术局限与平台的安全升级,形成“道高一尺,魔高一丈”的对抗循环。市面上所谓的“刷赞工具”大多是通过模拟客户端请求或利用平台接口漏洞实现,但腾讯安全团队持续更新风控模型,对异常请求进行特征识别。一旦工具的请求模式被纳入“黑名单”,其生成的点赞数据会被直接丢弃。此外,部分工具为吸引用户,仅修改本地显示数据,并未真正向服务器发送点赞请求,这种“假刷赞”自然不会有任何实际效果。用户若轻信此类工具,不仅无法获得点赞,还可能因账号异常登录、数据泄露面临安全风险。

用户认知误区与操作细节的疏忽,也是刷赞“无变化”的隐形推手。部分用户误以为“刷赞=数据增加”,却忽略了平台对“点赞有效性”的隐性标准。例如,对非好友可见的内容进行点赞,或对已被系统标记为“低质”的内容点赞,数据会被自动过滤。还有用户在操作时频繁切换账号、使用同一设备登录多个小号,这些行为会被平台判定为“作弊预备”,提前触发防御机制。此外,QQ空间对“新账号”的点赞权限有严格限制,注册不久的账号即使进行正常点赞,也可能被系统延迟审核,刷赞行为更是会被直接拦截,导致用户误以为操作无效。

归根结底,空间刷赞操作后“看不到任何变化”,本质是社交平台对“真实互动”的坚守与对“数据造假”的零容忍。社交平台的核心价值在于连接真实用户,而非堆砌虚假数据,刷赞行为试图绕过这一底层逻辑,注定与平台的规则体系相冲突。与其追求短期的数据造假,不如通过优质内容、真实互动积累账号权重,这才是让点赞数据“真正可见”的唯一路径。当用户理解了平台反作弊机制的本质,回归社交的初心,所谓的“刷赞难题”自然会迎刃而解——因为真实的互动,从来不需要“刷”。