关于“卡盟能否刷出永久钻”的疑问,始终在游戏玩家群体中流传。有人声称通过特定渠道能以极低成本获取“永久钻”,甚至总结出“刷钻教程”,但这类方法真的能绕过游戏机制实现“永久”吗?深入分析其运作逻辑与潜在风险,答案远比“能”或“不能”更复杂。

卡盟,作为游戏充值卡交易的灰色平台,常以“低价折扣”吸引用户,其核心模式是通过非官方渠道整合充值资源,而“刷钻”则是其中的高风险操作,指利用技术手段或系统漏洞,试图在不支付真实成本的情况下获取游戏内“永久钻”等虚拟货币。这里的“永久钻”,通常指游戏内具有永久时效性的高级货币,可兑换皮肤、道具等核心权益,官方定价往往较高,这也催生了部分玩家“走捷径”的心理。但问题的关键在于:游戏厂商的虚拟货币体系,本质是建立在数据库与算法之上的封闭生态,任何“非官方获取”都必然触碰规则红线。

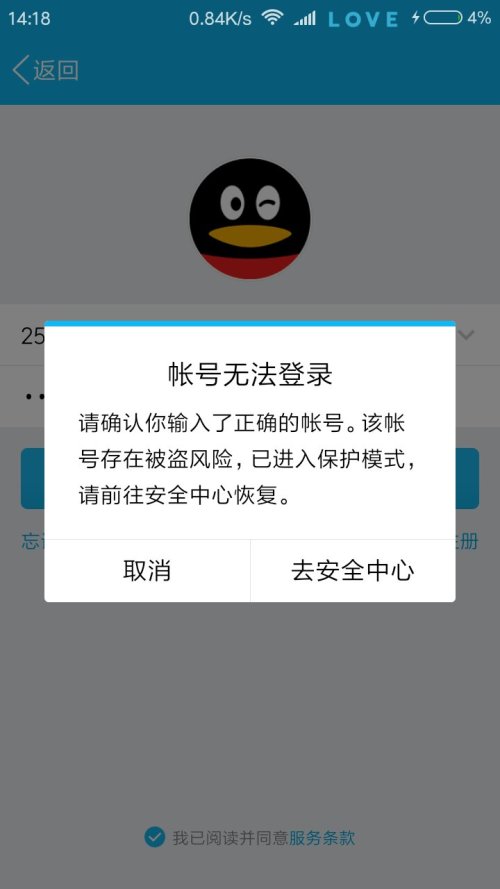

所谓“卡盟刷永久钻”的方法,本质上是对游戏充值机制的漏洞试探,但具体操作往往经不起推敲。常见的“教程”会宣称利用“充值接口漏洞”“虚拟卡密重复生成”或“系统延迟退款”等技术手段,让平台误判充值成功。例如,有教程指导用户通过第三方支付工具发起小额充值,在到账前立即取消交易,同时利用卡盟提供的“虚拟卡密”重复提交,试图让游戏系统因数据同步延迟而错误到账。这种操作依赖极短的时间差与系统响应漏洞,看似“巧妙”,实则早已被厂商纳入风控模型。现代游戏的风控系统已实现实时数据监控,异常充值行为(如同一IP频繁操作、金额与常规充值不符、支付渠道异常等)会立即触发拦截,多数情况下“刷钻”未遂便已封号,更别提“永久”持有。

另一种更隐蔽的“刷钻”方式,是通过卡盟购买“黑卡”或“洗卡”后的充值渠道。“黑卡”通常指通过非法获取的他人支付信息(如盗刷信用卡、第三方平台漏洞充值)购买的虚拟货币,卡盟平台将其低价转卖给玩家。这类操作看似能“永久”到账,实则埋下巨大隐患。游戏厂商对充值资金的合法性有严格审核,一旦发现来源异常,不仅会扣除违规所得的“永久钻”,还可能因涉及洗钱、盗刷等违法行为追究账号责任。现实中,已有玩家因购买“黑卡”充值导致账号被永久封禁,甚至收到法律函件,最终得不偿失。

更深层次的问题在于:“永久钻”的价值绑定于官方数据库的认证,脱离官方渠道的“获取”本质上是无效的。游戏厂商的虚拟货币体系是中心化管理,所有“钻”的生成、流转、消耗都有明确记录,任何非官方渠道的“刷钻”都会在数据层面留下痕迹。厂商可通过定期数据审计、异常行为追踪等方式清理违规资产,即使短期内“钻”到账,后续也可能被强制扣除。所谓“永久”,不过是玩家对“即时到账”的误判,当厂商启动反作弊机制时,“永久”便会瞬间化为泡影。

从行业规律看,游戏厂商对“刷钻”行为的打击从未松懈。虚拟货币是游戏厂商的核心盈利来源之一,“永久钻”更是高价值商品,厂商必然投入大量资源维护其安全性。近年来,随着大数据与AI技术的应用,风控系统已能精准识别90%以上的异常充值行为,卡盟所谓的“刷钻技术”本质上是在与厂商的算法“赛跑”,而这场“竞赛”的结局早已注定——玩家永远是输家。此外,卡盟平台本身缺乏监管,用户支付后可能遭遇“跑路”,或收到的“钻”为厂商标记的“赃款”,导致账号连带受损,这种双重风险让“刷钻”的性价比极低。

对玩家而言,与其追求高风险的“卡盟刷钻”,不如正视虚拟货币的真实价值。游戏厂商推出的正规充值活动、会员体系,不仅能保障账号安全,还能享受持续的服务与权益。例如,许多游戏会通过“首充双倍”“月卡订阅”等方式降低长期消费成本,这些合法途径获得的“永久钻”不仅稳定,还能参与官方活动,避免“竹篮打水一场空”。毕竟,游戏的本质是体验与成长,而非虚拟资产的堆砌,通过正当途径获取资源,才能长久享受游戏乐趣。

“卡盟刷永久钻”的诱惑背后,是灰色产业链对玩家心理的精准拿捏,但游戏世界的规则始终由官方制定——任何试图绕过规则的行为,最终都会付出代价。虚拟货币的“永久性”从来不是技术漏洞的产物,而是厂商与用户共同维护的信任契约。唯有尊重规则、理性消费,才能在虚拟与现实的边界间,找到真正的游戏平衡。