卡盟解冻QQ,真的可信吗?靠谱程度如何?这是许多QQ用户在账号被冻结后,面对网络上层出不穷的“解冻服务”时最直接的疑问。当社交账号突然无法登录,好友列表、聊天记录、绑定的支付功能都可能陷入停滞,焦虑之下,不少人开始尝试通过所谓的“卡盟平台”寻找捷径。但这类服务究竟是“救星”还是“陷阱”?其背后隐藏的操作逻辑、法律风险与安全隐患,需要我们从专业视角进行深度剖析。

卡盟解冻QQ的本质:灰色产业链下的虚假承诺

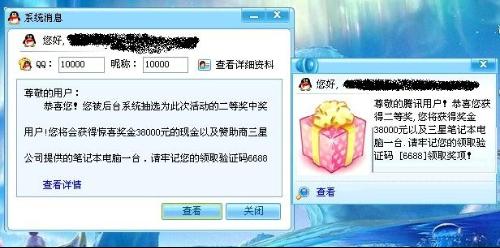

所谓“卡盟解冻QQ”,通常指某些第三方平台或个人声称能通过“特殊渠道”帮助用户解除QQ账号的冻结状态,并以此收取费用。这些平台往往打着“内部技术”“腾讯合作”“申诉漏洞”等旗号,利用用户急于恢复账号的心理,制造“快速解冻”的假象。但事实上,QQ账号的冻结机制是腾讯官方基于安全策略建立的完整体系,包括异常登录检测、违规内容审查、申诉审核等多个环节,每个环节都有严格的技术验证与人工复核流程。卡盟平台所宣称的“解冻能力”,本质上是对这一安全机制的刻意规避或恶意攻击,其运作模式往往依赖于非法获取的用户信息、盗号工具或伪造的申诉材料,早已游走在法律与道德的边缘。

可信度极低:官方流程与灰色手段的根本对立

从技术层面看,QQ账号的解冻必须通过腾讯官方申诉渠道完成。用户需提供身份证明、账号注册信息、绑定设备等真实材料,由腾讯客服团队核实后,依据《腾讯软件许可及服务协议》进行处理。这一流程的核心逻辑是“权属验证”与“安全兜底”——确保账号真正属于本人,同时防止账号被不法分子利用。而卡盟平台的“解冻服务”则完全绕开了这一正规流程,其所谓的“技术手段”无非两种:一是利用用户之前泄露的个人信息(如手机号、身份证号)伪造申诉材料,试图蒙混过关;二是通过盗号软件破解账号密码,强行恢复登录(此时账号可能已被盗用,所谓“解冻”实为“盗号”)。这两种方式都存在致命漏洞:前者一旦被腾讯系统识别,会导致账号被永久封禁;后者则可能让用户直接陷入“钱号两空”的境地。更有甚者,部分卡盟平台在收取费用后直接失联,利用信息差进行诈骗,其可信度几乎为零。

风险叠加:从账号安全到法律责任的全面危机

选择卡盟解冻QQ,用户面临的绝非“解冻失败”这么简单,而是多重风险的集中爆发。首先是账号安全风险。这类平台往往要求用户提供QQ账号密码、绑定手机号等敏感信息,这些信息一旦泄露,可能导致账号被二次控制、好友被诈骗、关联支付账户被盗刷,甚至被用于传播违法信息,沦为犯罪工具。其次是财产安全风险。卡盟平台通常要求预付定金或全款,且价格不菲(从几百元到数千元不等),但交易过程缺乏任何保障,一旦平台跑路或解冻失败,用户维权难度极大。更重要的是法律风险。根据《中华人民共和国网络安全法》《个人信息保护法》等法律法规,任何未经授权获取、出售、提供公民个人信息的行为均属违法;而利用技术手段破解账号、伪造材料,更可能构成“非法获取计算机信息系统数据罪”或“诈骗罪”。用户若主动参与此类服务,即使自己是受害者,也可能因“明知对方违法仍提供帮助”而承担相应法律责任,得不偿失。

破局之道:回归官方渠道与安全意识提升

面对QQ账号冻结,唯一靠谱的解决途径始终是通过腾讯官方申诉渠道。用户可登录QQ安全中心或腾讯客服官网,按照指引提交身份证明、账号历史操作记录等材料,耐心等待审核。这一过程可能需要3-5个工作日,但能最大程度保障账号安全与合法权益。同时,日常使用中加强账号安全防护同样关键:开启二次验证(如QQ令牌、手机验证码)、定期修改密码并避免使用弱密码、不随意点击不明链接或下载非官方软件、不在公共设备上保存登录状态——这些基础措施能有效降低账号被冻结的风险。此外,需警惕任何声称“快速解冻”“内部渠道”的第三方服务,记住“解冻没有捷径,安全没有捷径”,任何试图绕过官方流程的行为,都可能将用户推向更深的危机。

卡盟解冻QQ的乱象,本质上是互联网灰色产业链利用用户焦虑心理牟利的缩影。它看似解决了用户的“燃眉之急”,实则打开了潘多拉魔盒,让账号安全、财产安全甚至人身安全都陷入未知风险。作为用户,我们唯有保持理性,坚守法律与道德底线,选择正规渠道解决问题,才能真正守护好自己的数字资产。在互联网安全日益重要的今天,对“捷径”的警惕,就是对自身权益最好的保护。