卡盟订单查询异常已成为困扰用户与平台的核心痛点——明明已完成支付或提交订单,却在查询系统里“石沉大海”。这种信息断层不仅影响用户体验,更暗藏交易风险:用户怀疑订单丢失引发投诉,平台则因数据追溯困难陷入纠纷。卡盟订单为何总查不到?答案往往隐藏在订单生成的“第一公里”、数据流转的“中间链路”、用户触达的“最后一米”三大环节的系统性漏洞中。

订单生成与数据同步机制的底层缺陷,是导致卡盟订单查询无果的首要原因。卡盟平台的订单生成流程看似简单,实则涉及前端提交、后端校验、数据入库等多个关键步骤,任一环节的疏漏都可能导致订单“消失”。常见问题包括:订单字段缺失或格式错误,如用户提交时未填写必要信息(如卡密类型、面额),系统未做强制校验直接提交,导致订单数据不完整;或订单号生成机制存在缺陷,如依赖时间戳生成订单号却未做重复性校验,出现订单号冲突后覆盖原订单,用户自然查询不到。更隐蔽的是数据同步延迟问题——部分平台为提升性能,采用“先返回结果后同步数据”的异步机制,用户支付成功后立即收到“订单处理中”提示,但订单数据尚未写入主数据库,此时查询自然无果。而同步过程中若遭遇网络抖动、数据库锁表或缓存未及时更新,还可能导致订单数据“悬浮”在中间状态,既未入库也未清除,形成“幽灵订单”。

系统架构与第三方接口兼容性的协同困境,则是卡盟订单查询异常的技术根源。卡盟平台作为数字服务的“中介方”,需对接上游供应商(如游戏厂商、话费服务商)、支付渠道(微信、支付宝)、物流系统(虚拟卡密发货)等多个第三方接口,订单状态依赖这些系统的实时反馈。若接口协议不统一、数据格式差异大,极易导致信息传递中断。例如,上游供应商的订单状态接口采用RESTful API返回JSON格式,而平台系统仅支持XML解析,未做适配层开发,导致状态数据无法解析入库;或支付接口返回支付成功信号后,供应商系统因内部故障未触发订单创建,平台虽收到支付回调却无对应订单可关联。此外,接口超时与重试机制缺失也加剧问题:当上游系统响应缓慢时,若平台未设置超时阈值或重试策略,订单请求可能被直接丢弃,用户却无从知晓失败原因。更复杂的是,部分平台为降低成本使用“共享接口池”,当多个平台同时调用时接口限流,导致订单状态查询请求被拦截,形成“查询正常但实际无数据”的假象。

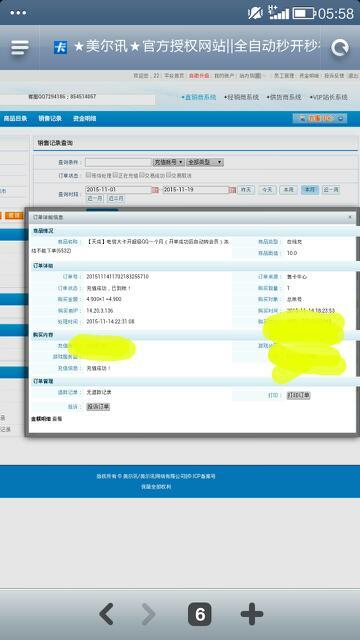

用户操作与信息传递断层的服务盲区,进一步放大了卡盟订单查询的难度。用户端的问题多集中在信息记录不全:部分用户提交订单后未保存订单号,或误将其他平台的订单号当作卡盟订单查询;支付时因网络切换导致支付页面超时,实际未完成支付却误以为订单已生成,查询时自然无果。而平台端的服务设计缺陷则更值得警惕:查询入口设计不合理,如将查询功能隐藏在三级菜单后,或需输入“订单号+手机号+验证码”等多重信息,用户因信息不全无法查询;未提供订单详情页的实时状态更新,用户只能被动等待平台推送,一旦推送失败便陷入“信息盲区”;客服响应机制缺失更是关键——当用户反馈“订单查询不到”时,若平台仅引导用户“自行刷新”而非主动核查后台日志,极易将小问题拖成大纠纷。更深层次的是“信息黑箱”问题:平台未向用户开放订单流转全流程的透明化视图,用户无法看到“订单已提交→支付成功→等待上游发货”等节点,一旦某个环节卡壳,便只能主观判断“订单丢失”。

卡盟订单查询问题的解决,绝非单一技术升级,而是需重构“全链路数据可追溯、多接口兼容无死角、用户触达零延迟”的服务体系。对平台而言,建立订单生命周期管理台账,从生成、支付、履约到售后实现数据闭环,确保每个订单都有唯一“身份证”;引入接口适配层与熔断机制,统一第三方数据格式,并在接口异常时自动降级处理;优化查询入口设计,支持“订单号+手机号”模糊匹配,并在订单详情页实时同步上游状态。对用户而言,则需提升信息留存意识,支付后截图保存订单号与支付凭证,同时推动平台建立“异常订单自动预警+人工客服快速介入”的双轨响应机制。唯有打通信息断层,才能让每一次订单查询都成为用户信任的基石,而非流失的导火索。