微信文章评论区“点赞数破万”“前排围观”的提示屡见不鲜,但仔细观察便会发现,许多高赞评论内容空洞、模式雷同,甚至批量复制粘贴的痕迹明显。这种“刷点赞”现象已成为微信内容生态中难以忽视的灰色地带——为何在强调真实连接的社交平台上,数据造假反而愈演愈烈?其背后并非单一因素驱动,而是内容生产逻辑、用户心理机制、商业利益链条与技术监管滞后等多重因素交织的必然结果。

内容生产端的流量焦虑与算法依赖是刷点赞盛行的底层推手。 微信作为国民级内容平台,其推荐算法长期依赖“互动数据”这一核心指标,点赞、评论、转发量直接决定文章的曝光范围。当优质内容与低质刷量内容在算法面前获得同等甚至更高的流量倾斜时,内容创作者陷入“数据竞赛”的困境。自媒体从业者、企业运营团队为避免“酒香也怕巷子深”,不得不将刷量视为“生存策略”。尤其对中小创作者而言,缺乏初始流量积累,若不通过刷点赞突破算法阈值,文章极易陷入“曝光-互动更低”的恶性循环。这种“算法依赖症”催生了畸形的“数据崇拜”——内容价值让位于数据表现,原创深度被“点赞数”这一单一维度绑架,刷点赞从“可选项”变为“必选项”,成为内容生态的“潜规则”。

用户心理层面的社交货币效应与从众心理则为刷点赞提供了土壤。在社交媒体语境中,点赞已超越简单的“喜欢”表达,演变为一种“社交货币”——高赞评论能提升用户在社交圈的存在感与话语权。当看到“999+赞”的评论时,用户会产生“这是多数人的共识”的认知偏差,从而跟风点赞,形成“沉默的螺旋”。此外,部分用户通过刷量营造“热门假象”,利用高点赞数吸引真实用户关注,满足自我展示与群体归属的需求。这种“虚假繁荣”进一步强化了从众效应:当刷点赞成为普遍现象,不参与的用户反而显得“不合群”,导致数据造假在用户端形成自我强化的闭环。微信文章评论区的“前排占位”“模板化回复”正是这种心理的典型体现——用户通过批量点赞、复制评论,以最低成本获取社交认同。

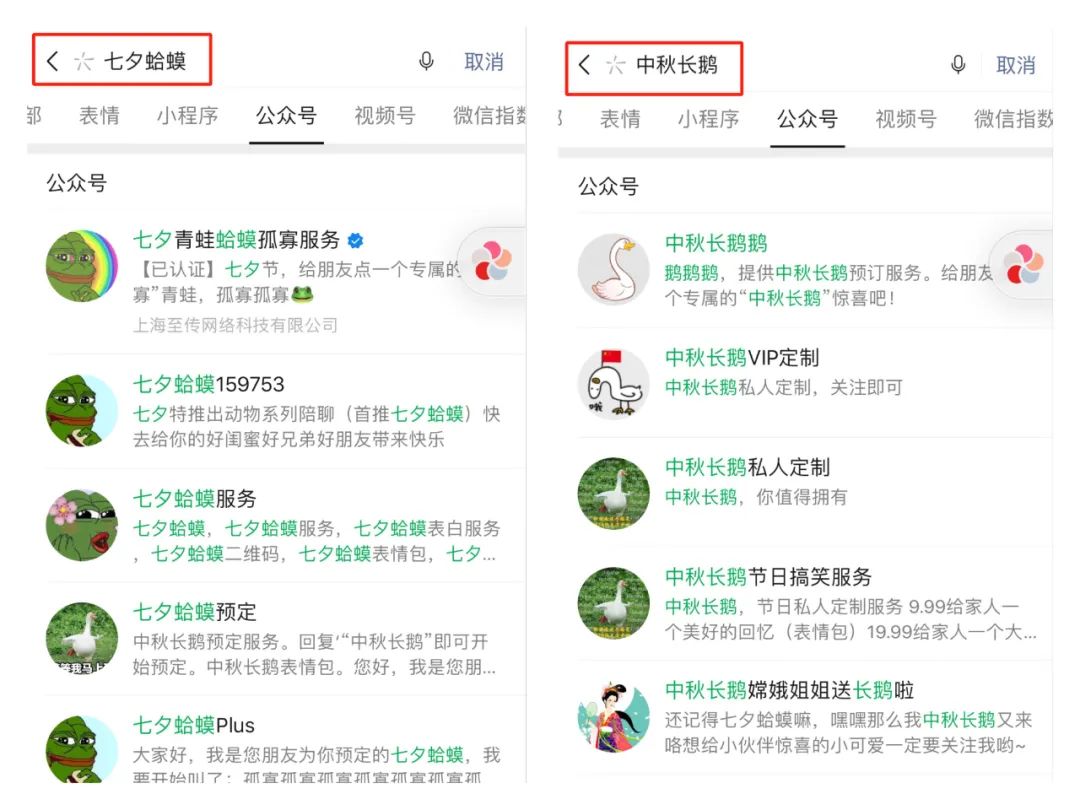

商业变现链条的异化将刷点赞从个人行为升级为产业乱象。微信文章不仅是信息载体,更是商业变现的重要场景,高互动数据直接关联广告报价、电商转化、知识付费等收益。广告主投放广告时,常以“阅读量10万+”“点赞5000+”作为衡量内容质量的核心标准,这催生了专门的“刷量产业链”。从“点赞工作室”到“刷量平台”,分工明确、价格低廉,甚至能提供“真实用户点赞”“评论互动”等“定制化服务”。部分MCN机构、品牌方为追求短期ROI,默许甚至主动参与刷量,形成“创作者-机构-平台”的利益共谋。当商业价值与数据造假深度绑定,刷点赞不再是“道德瑕疵”,而成为“理性选择”——在流量即生意的逻辑下,真实互动成本高、见效慢,刷量却能以最小成本实现商业目标,这种异化现象进一步助长了刷点赞的盛行。

技术监管的滞后与算法黑箱则为刷点赞提供了生存空间。尽管微信平台持续打击刷量行为,但面对技术迭代迅速的刷量产业链,监管始终处于被动追赶状态。早期刷量依赖“机器批量操作”,平台通过识别异常IP、用户行为模式即可拦截;如今刷量已升级为“真人矩阵”,通过兼职用户、水军群组实现“真实用户点赞”,技术识别难度倍增。同时,微信算法的“黑箱特性”让创作者难以判断数据真实性——即使怀疑对手刷量,也缺乏公开透明的数据佐证,只能被动参与“数据军备竞赛”。此外,平台对刷量的处罚力度不足,多为“删评降权”等温和措施,难以形成有效震慑。当违规成本低、收益高,监管技术存在盲区,刷点赞自然成为“低成本高回报”的灰色产业。

刷点赞盛行的代价正在侵蚀微信内容生态的根基。最直接的危害是“劣币驱逐良币”:优质原创内容因数据不足被算法埋没,低质洗稿文、标题党却通过刷量获得流量倾斜,导致内容质量整体下滑。用户对“高赞评论”的信任度持续降低,当发现“10万赞”的评论实为机器批量生成,对平台生态的信任危机随之而来。更深远的影响在于算法失灵:当互动数据不再反映真实用户偏好,推荐算法将逐渐偏离“内容价值”导向,沦为“数据造假”的帮凶,最终损害用户体验与平台长期价值。微信作为“连接人与信息”的平台,若放任数据造假蔓延,将失去其作为内容生态基础设施的公信力。

破解刷点赞乱象,需从算法逻辑、用户认知、商业监管与技术治理多维度协同发力。平台应优化算法机制,引入“内容质量分”“用户停留时长”等多维度指标,降低单一互动数据的权重;建立公开透明的数据披露机制,让创作者与用户能识别异常数据。创作者需回归内容本质,以深度价值替代数据焦虑,通过差异化内容建立真实用户连接。商业端应建立“数据真实性”行业标准,将真实互动纳入广告评估体系,切断刷量的商业变现链条。用户则需提升媒介素养,理性看待“高赞”背后的数据泡沫,拒绝参与虚假互动。唯有打破“数据至上”的畸形生态,才能让微信文章评论区回归“真实交流”的本质,让点赞与评论真正成为连接内容与用户的桥梁,而非流量游戏中的数字泡沫。